- 本の万華鏡

- 第37回 鳥と暮らしのヒスとりー

- 補章 味わう~お料理とりそろえ~

- はじめに

- 第一章 聴く~うっとり耳をすます~

- 第二章 見る~色とりどりの鳥を見る~

- 第三章 飼う~飼い方よりどりみどり~

- 補章 味わう~お料理とりそろえ~

- おわりに・参考文献

補章 味わう~お料理とりそろえ~

最後に、「味わう」という観点から鳥の食文化についても少しご紹介します。現代の私たちにとって、鶏肉や卵は身近な食材ですが、江戸時代の人々はどのように味わっていたのでしょうか。

江戸時代初期の代表的な料理書である『料理物語』から、ニワトリや卵の味わい方を見てみましょう。

『料理物語』の第一~第七の部では、各部で魚や鳥、獣や野菜の種類によって適した料理名が挙げられ、第八~第二十の部では、現在のレシピ本のように、料理の作り方が解説されています。

※なお『料理物語』は、第17回 日本のだし文化とうま味の発見でも紹介しています。

「第四 鳥の部」では18種の鳥が扱われ、ニワトリについては次のような記述があります。

には鳥 汁、いり鳥、さしみ、めしにも。玉子はふわふわ、ふのやき、みのに、丸に、かまぼこ、そうめん、ねり酒、いろいろ。

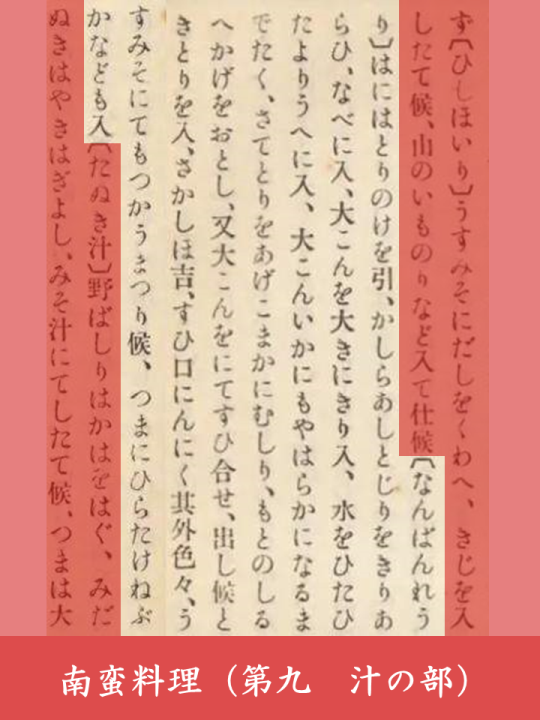

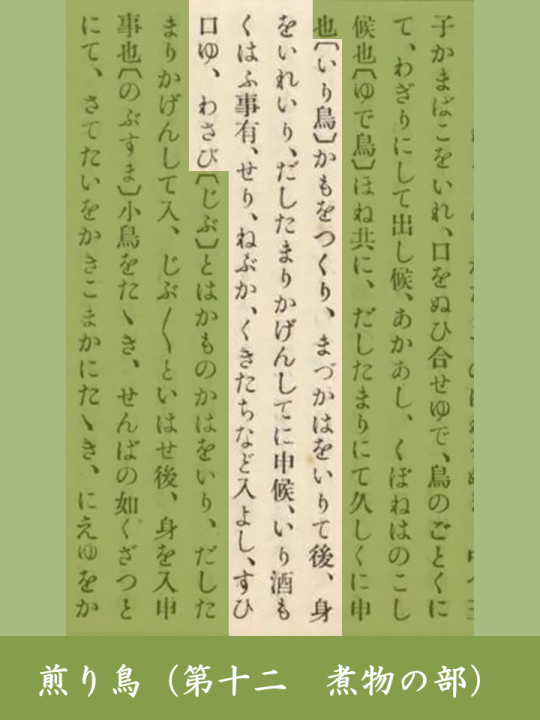

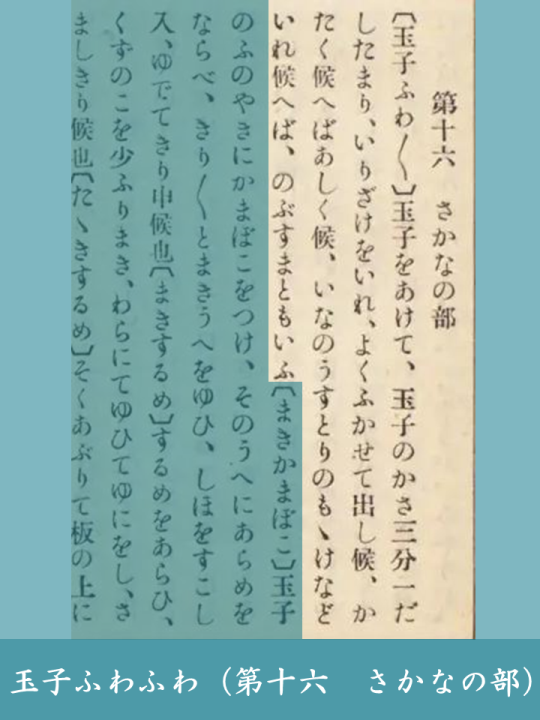

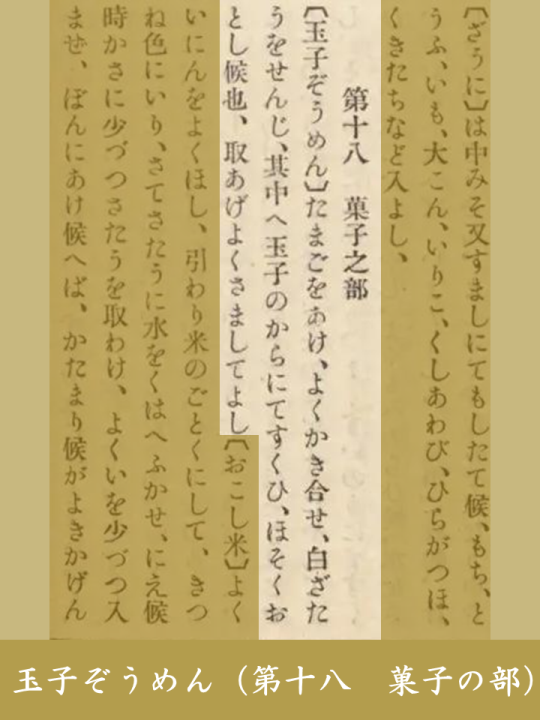

ここではその中から、汁(南蛮料理)、いり鳥(煎り鳥)、ふわふわ(玉子ふわふわ)、そうめん(玉子ぞうめん)の4種類を紹介します。南蛮料理と煎り鳥は鶏肉の煮物、玉子ふわふわと玉子ぞうめんは、溶き卵を使った料理です。

以下の画像をクリックすると、『料理物語』のレシピの現代語訳を読むことができます。

再現してみると…

『料理物語』のレシピを参考に、それぞれの料理を再現してみました。

※現代の食材を利用しているため、画像はイメージです。

南蛮料理

ダイコンの水分によるものか、あっさりした味になりました。再現では煮汁がなくなるまで煮つめましたが、汁物か否かまではレシピからは判断がつきません。

煎り鳥

「だしたまり」には出汁と醤油を使いました。出汁・醤油・煎り酒の風味と、付け合わせのユズやワサビがよく合います。

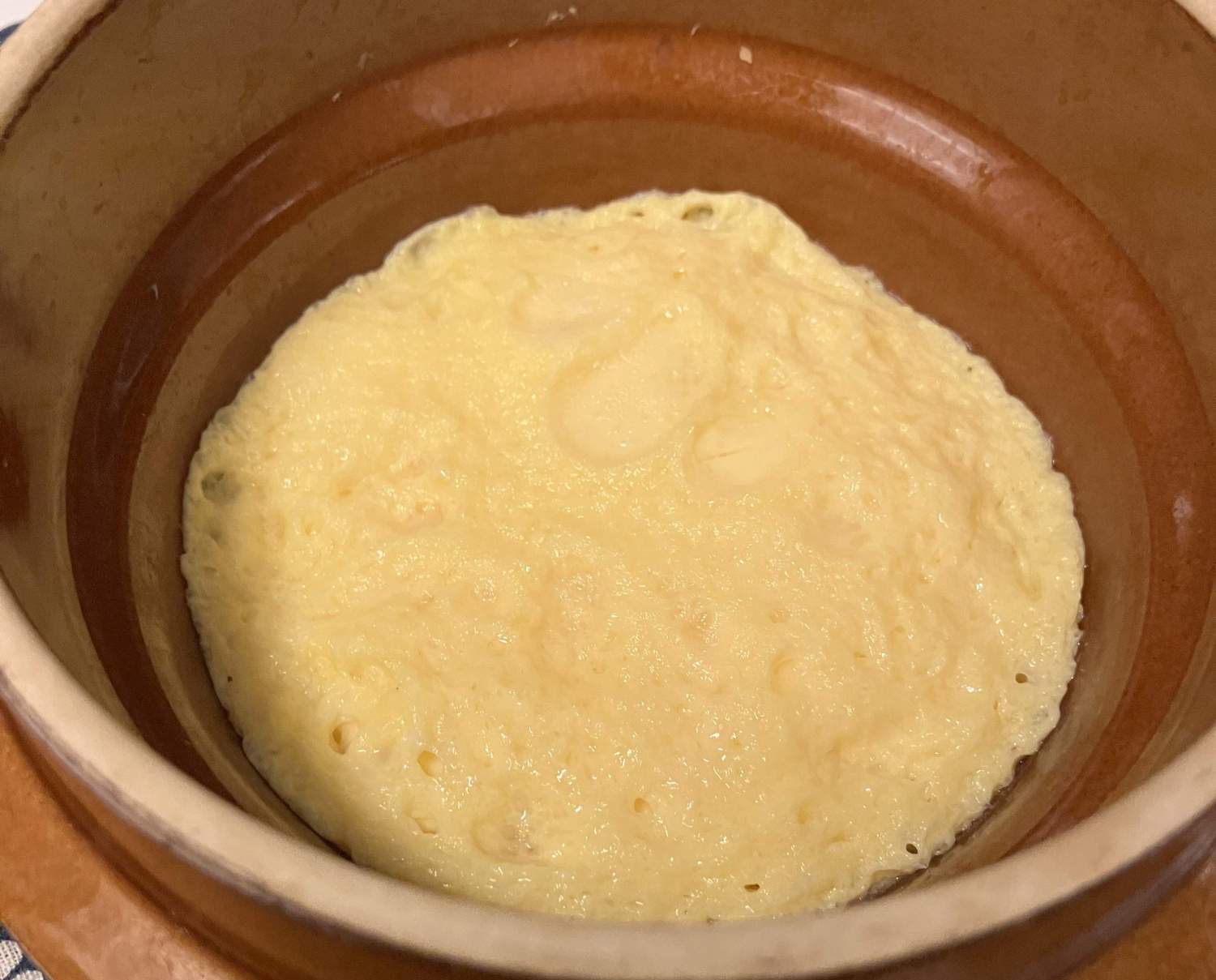

玉子ふわふわ

名前の通り、上の方はふわふわとした食感です。底の方は具のない茶碗蒸しのような味わいでした。

玉子ぞうめん

素麺状に細くするのが難しいです。『料理物語』では言及されていませんが、黄身と白身を分離し、白身が混ざらないようにすると、より素麺状に近い仕上がりになります。

次へ

おわりに・参考文献