- 本の万華鏡

- 第37回 鳥と暮らしのヒスとりー

- 第二章 見る~色とりどりの鳥を見る~

- はじめに

- 第一章 聴く~うっとり耳をすます~

- 第二章 見る~色とりどりの鳥を見る~

- 第三章 飼う~飼い方よりどりみどり~

- 補章 味わう~お料理とりそろえ~

- おわりに・参考文献

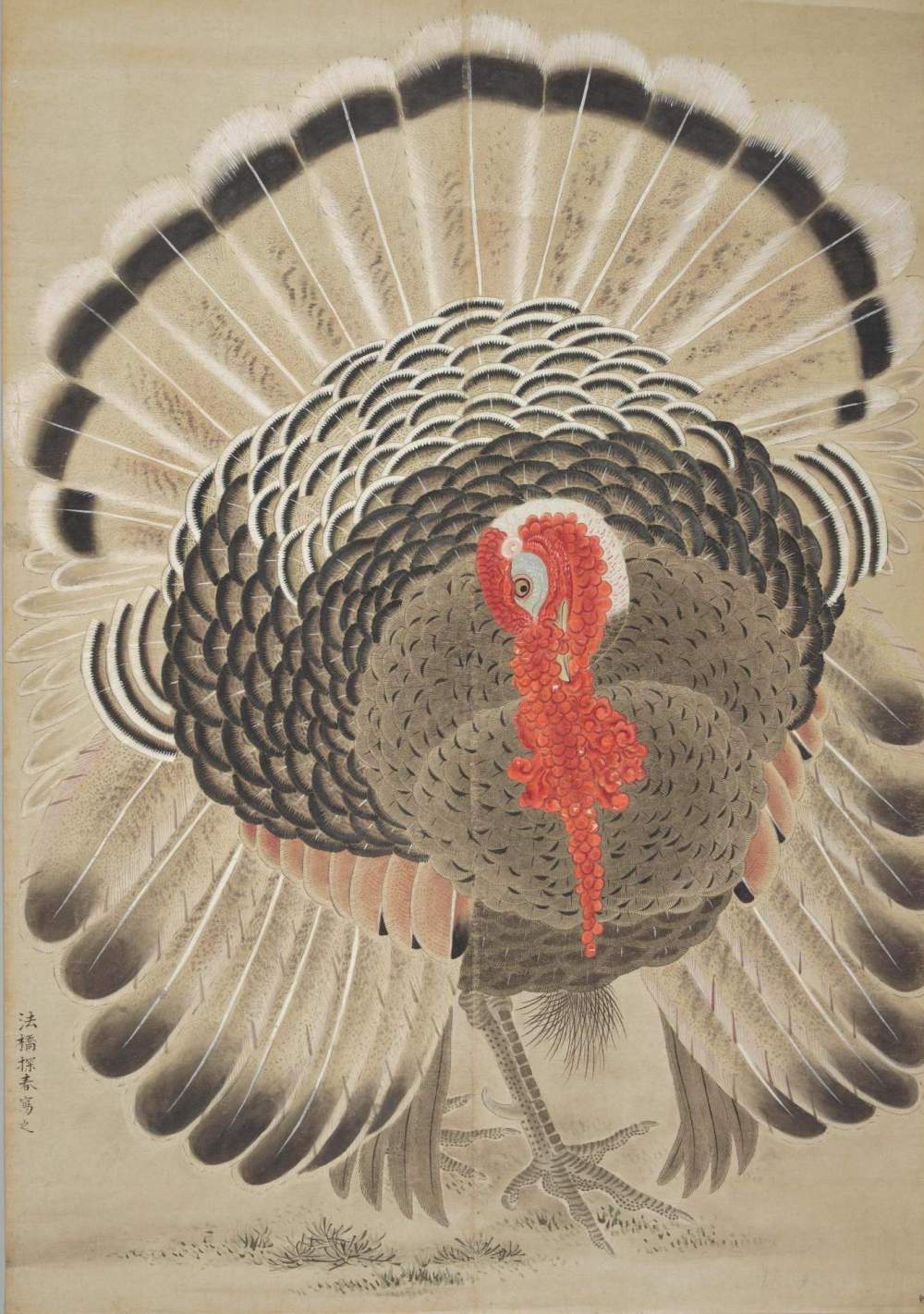

第二章 見る~色とりどりの鳥を見る~

鳴き声だけでなく、鳥は、その美しい姿によって、昔から多くの人を惹きつけていました。日常生活の中はもちろん、絵として描きとめたり、名所を訪れたり、見世物の鳥を見たりするなど、様々な場面で私たちは鳥の姿を目にしてきました。

図譜に見る鳥

江戸時代の中期以降、本草学・博物学への関心の高まりや、鳥を飼育する習慣が広まったことを受け、鳥の図や解説文を記した図譜が編纂されるようになりました。その中で特筆されるものが、大名たちによって編纂された図譜です。

彼らは、参勤交代の道中や鷹狩で鳥を捕まえたり、飼育用の鳥を販売する鳥屋から購入したりして鳥を入手しました。実物の鳥が得られない場合は、鳥が好きな他の大名や本草学者が持っている鳥の図を手元に収集していました。図は絵師を雇って写させることが多かったようですが、中には自身で描いた大名もいます。

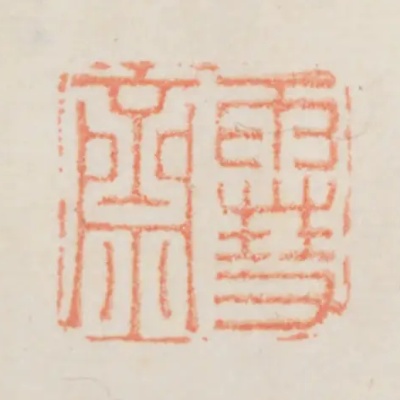

『百鳥図』(増山雪斎)

伊勢長島藩の藩主、増山雪斎(正賢)(1754–1819)が描いた鳥の図譜です。全12巻に約120種類の鳥が収録されています。様々な構図を取り、羽の表裏や脚などの細部にも着目していることが特徴です。

雪斎は『百鳥図』以外にも鳥や虫の図譜を描き、高い画力を持っていたようです。また、本草学や絵画に造詣の深かった木村蒹葭堂(1736–1802)とも交流がありました。

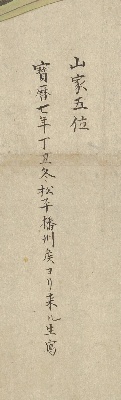

『鳥類写生図』『写生遺編 鳥之類』(牧野貞幹)

常陸笠間藩の藩主、牧野貞幹(1787–1828)が自ら描いた図譜です。『鳥類写生図』は4巻からなり、253種類の鳥が収録されています。鳥の名前は、本体とは別に小さな紙に書いて貼り付けています。なお、当館では同じく貞幹自らが描いたとされる『〔鳥類写生図〕』も所蔵しています。こちらは、一枚物の図38枚からなっています。

『写生遺編 鳥之類』は、『草木之類』『蕈之類・虫之類』との一連のシリーズとして作成されたようで、1ページに1~3羽の鳥を大きく描いた、大胆な構図が目を惹きます。

貞幹は、藩政においては、医学所である博采館

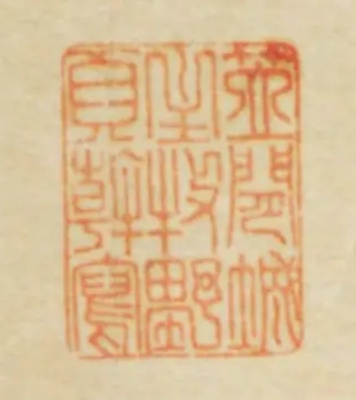

『鳥類図譜』(細川重賢ほそかわしげかた )

約20種類の鳥が紹介されている図譜です。資料には「熊本侯所蔵図模写」とのみ書かれていますが、熊本藩主である細川重賢(1721–1785)が描かせたと考えられています。複数の絵師が制作に関わったようですが、中には、幕府の御用絵師を務めた狩野典信

重賢は博物学への強い関心を持っており、彼の伝記『銀台遺事』によると、珍しい鳥や植物などを積極的に図に描かせたり、自身の飼っていた鳥を来客に見せたりするなどしていたようです。

また、政治の面では、財政難に苦しんでいた熊本藩を立て直し、「肥後の鳳凰」とも呼ばれています。

なお、当館では、大名が編纂したもの以外にも様々な図譜を所蔵しています。その一部は、電子展示会「描かれた動物・植物―江戸時代の博物誌―」にてご覧いただけます。

展示で見る鳥

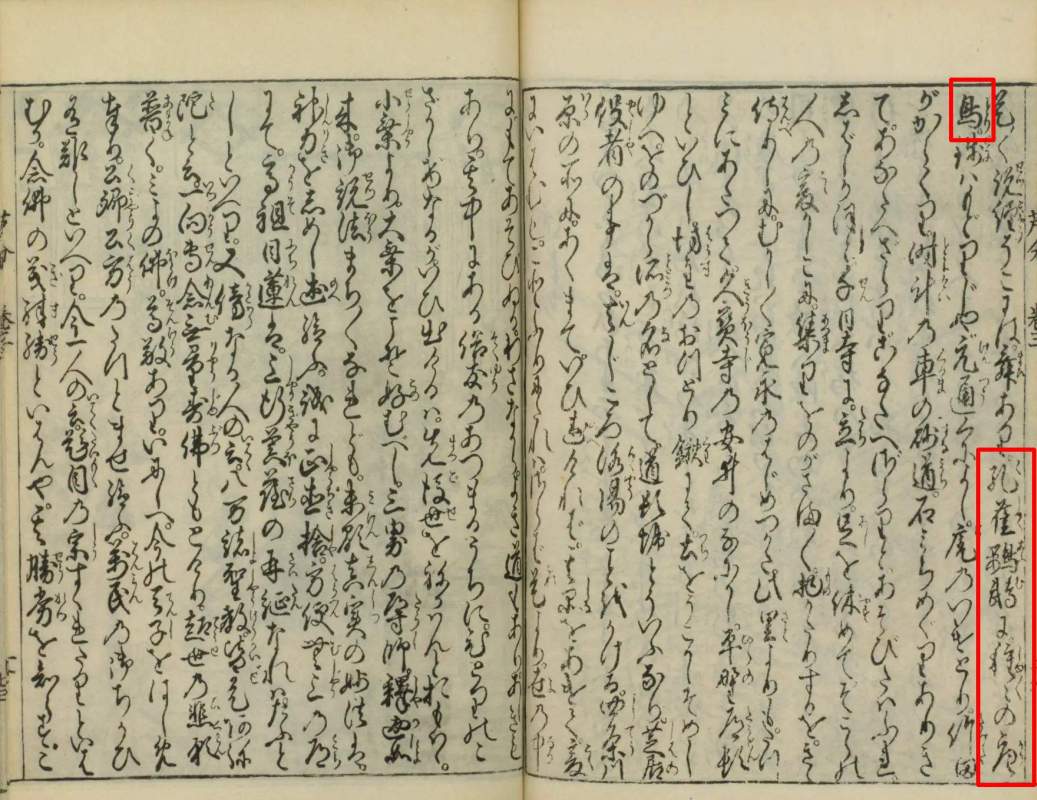

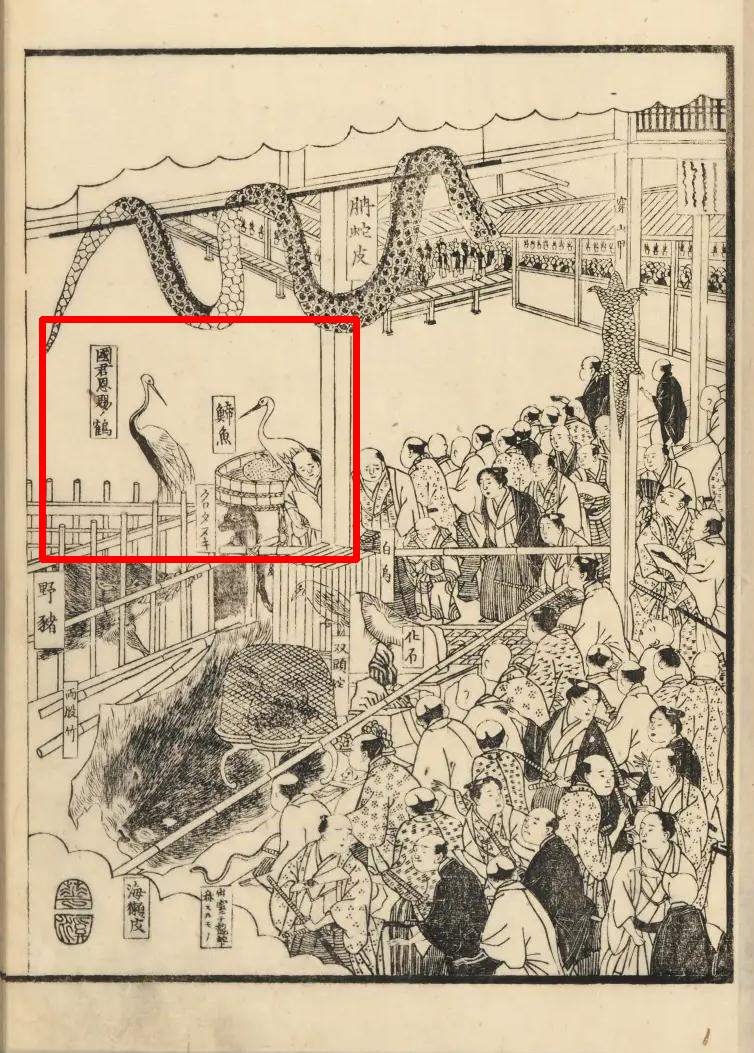

江戸時代には、珍しい鳥が各地の人々の注目を集めるようになりました。例えば、延宝3(1675)年に刊行された、大坂の名所を案内した本『蘆分船

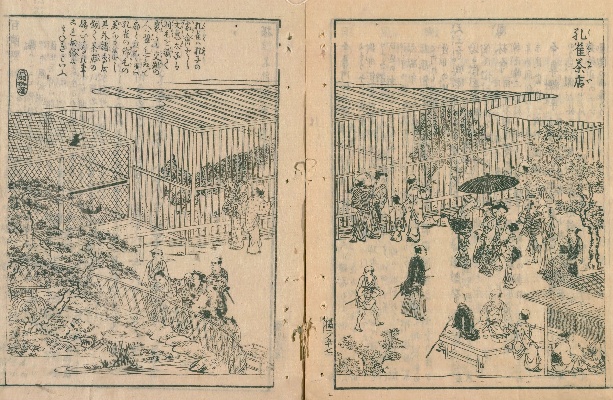

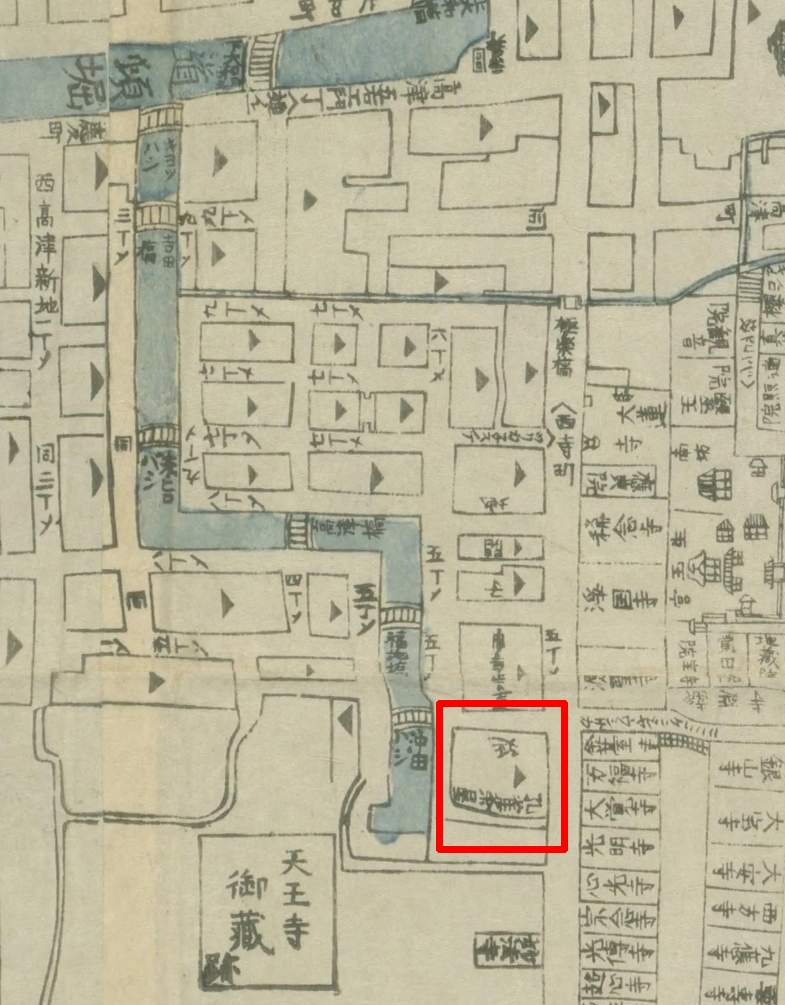

道頓堀の少し南の下寺町には、江戸時代後期に「孔雀茶屋」がありました。ここでは、暖簾をくぐった先の中庭のような所に、5羽のクジャクや、ツル・キンケイなどの鳥が金網の中で飼われており、訪れた客は座ってお茶を飲みながらその様子を眺めていたようです。庭の中には、カキツバタやショウブなどが植えられた池もありました。鳥を眺めながらお茶を飲むという同様の施設は、江戸や名古屋にもあったようです。現在の動物カフェのようなものが、200年以上前に既に存在していました。

また京都では、宝暦8(1758)年に、インコ7種類・オウム・キュウカンチョウ・ハッカチョウの、合わせて10種類の鳥の展示があり、展示された鳥の図が残されています。鳥の姿だけでなく、水の器や鳥籠なども合わせて描かれています。

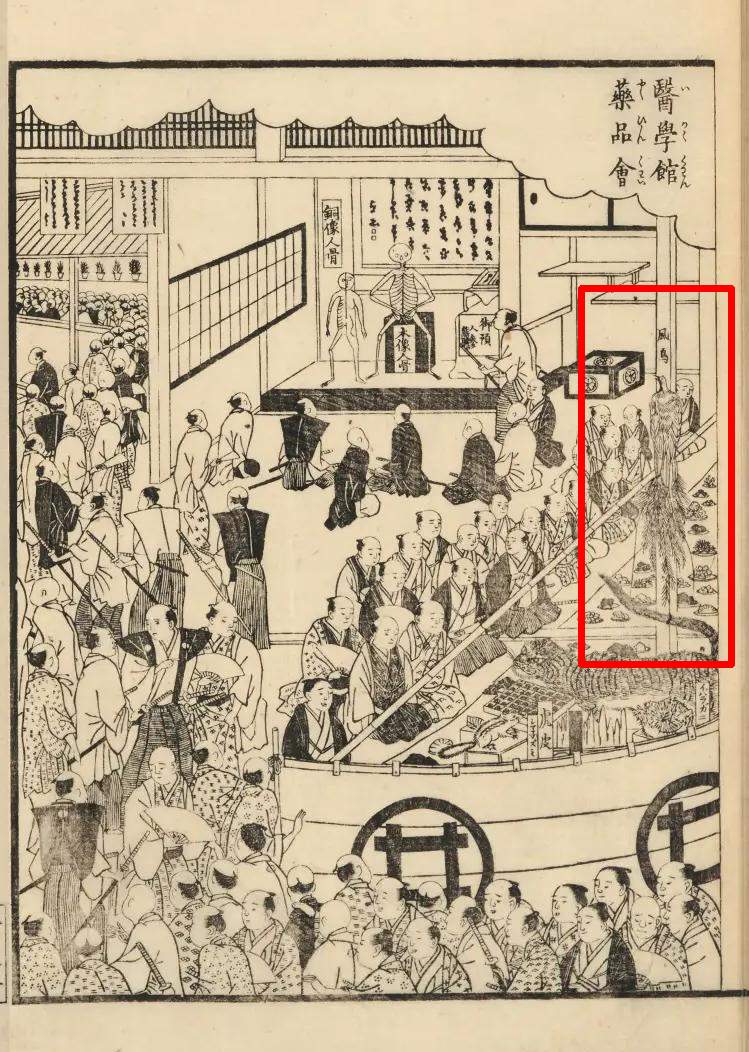

ほかにも本草学者が自身の収集した動植物・鉱物を出展し、学問的交流を図る「本草会」「薬品会」「物産会」などと呼ばれる催しがあり、そこで鳥が展示されることもありました。下の画像は、名古屋で行われた薬品会の様子です。このイベントには、本草学者の同好会の一つであり、水谷豊文

※本草学者の交流については、江戸時代の博物サークル(電子展示会「描かれた動物・植物 ―江戸時代の博物誌―」)でも紹介しています。

風景の中で見る鳥

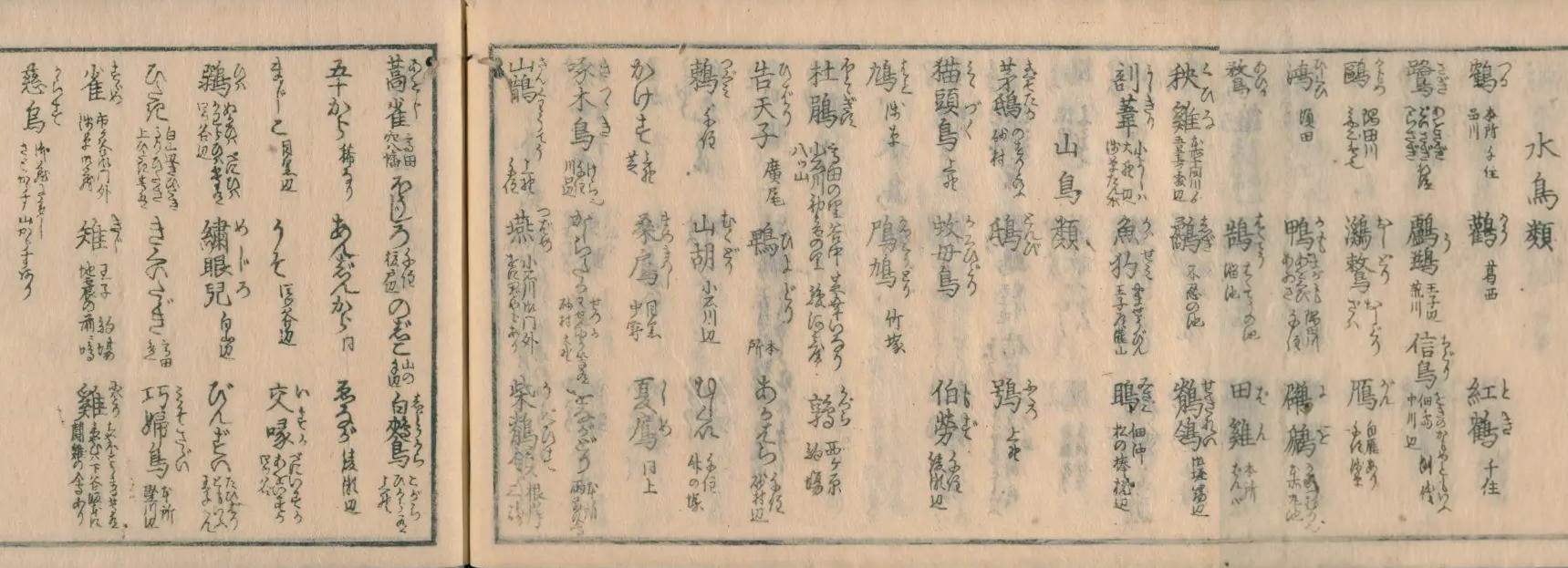

文政7(1824)年、本草学者の岩崎灌園

掲載されている鳥の一部について、見られるとされている地域を現在の地図上で示しました。

鳥のアイコンをクリックすると、その地域で見られた鳥が表示されます。

地域によって若干の差はあるものの、当時の江戸では、江戸城の周囲など比較的街中に近い地域でも、数多くの鳥が生息していました。

ここからは、江戸の風景画の中で、『武江産物志』に記された鳥の姿を探してみましょう。

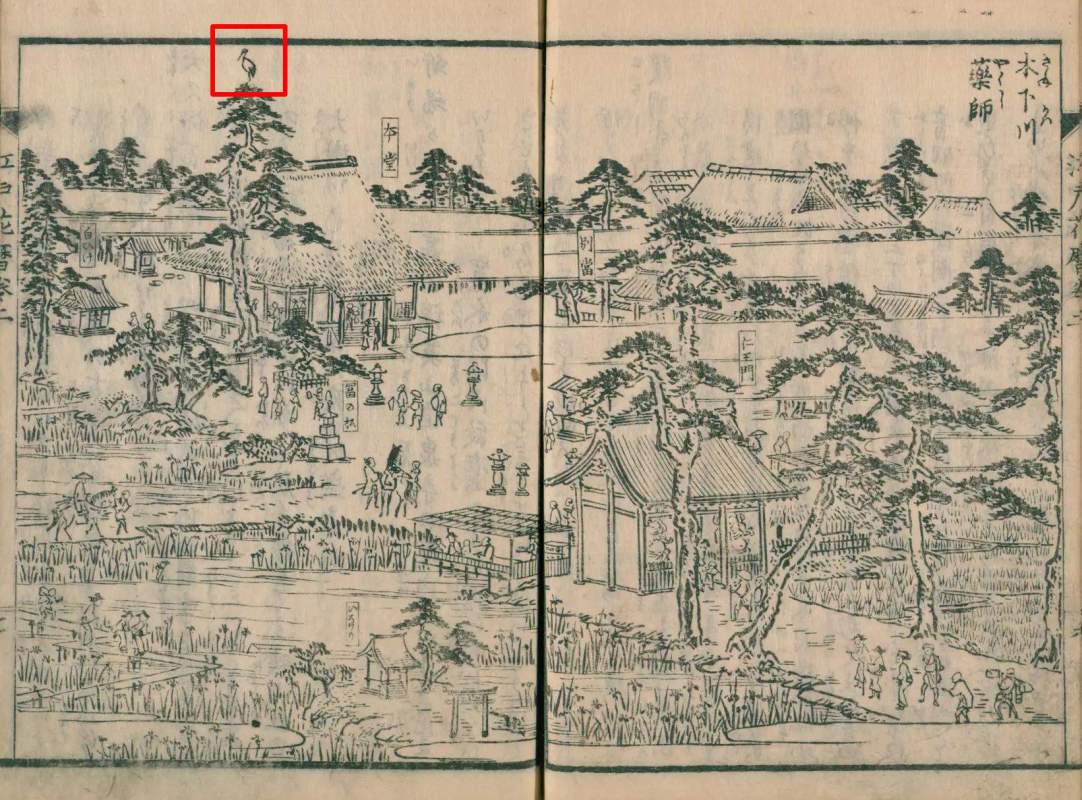

江戸時代の名所案内書『江戸遊覧花暦』(江戸名所花暦)の中の木下川薬師(東京都葛飾区)を描いた絵では、境内にある松の木の上に、ツルのような鳥が止まっている様子が描かれています。しかし、ツルは木に止まることができないため、ツルに似た姿のコウノトリの可能性が考えられます。『武江産物志』では、コウノトリ(鸛)は葛西でよく見られるとされています。木下川薬師でも、しばしばコウノトリを見かけることがあったのかも知れません。

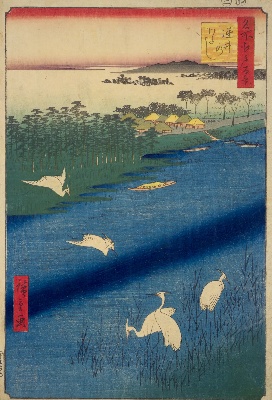

『江戸八景 隅田川の落雁』は隅田川の上空をガンの群れが飛ぶ風景を描いた錦絵で、手前に見えるのは三囲神社

『名所江戸百景 逆井

同じく『名所江戸百景 駒形堂吾嬬橋

次へ

第三章

飼う~飼い方よりどりみどり~