- 本の万華鏡

- 第37回 鳥と暮らしのヒスとり―

- 第三章 飼う~飼い方よりどりみどり~

- はじめに

- 第一章 聴く~うっとり耳をすます~

- 第二章 見る~色とりどりの鳥を見る~

- 第三章 飼う~飼い方よりどりみどり~

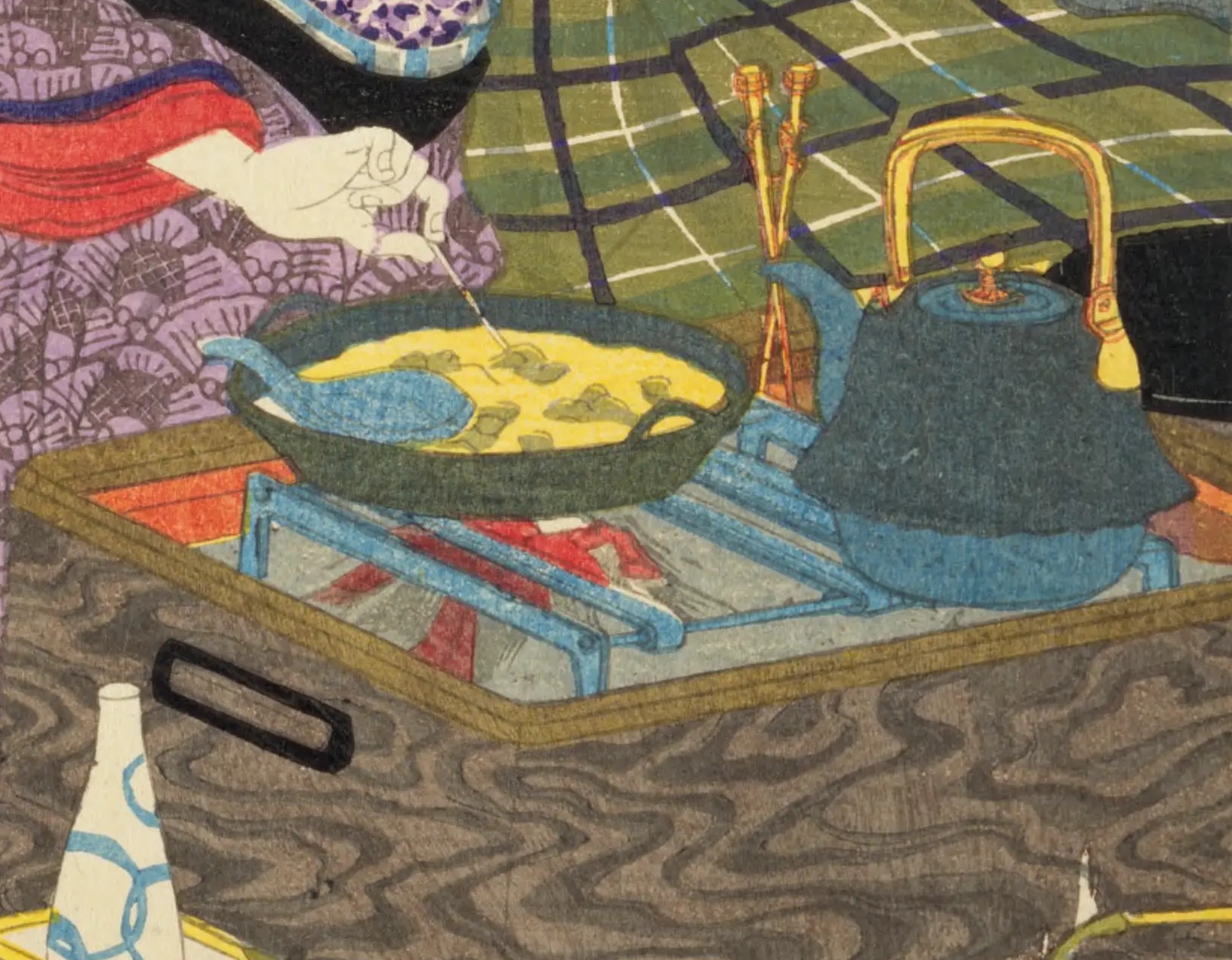

- 補章 味わう~お料理とりそろえ~

- おわりに・参考文献

第三章 飼う~飼い方よりどりみどり~

現代、私たちが鳥と出会うのは野生の鳥だけではありません。ペットや家禽など、飼われている鳥と触れ合うこともあるでしょう。この章では、江戸時代の鳥を「飼う」文化について紹介します。

飼育書

鳥を飼うことは大名や武士の間で広まったのち、江戸時代中期ごろには庶民の間でもブームになりました。鳥の飼い方について述べた「飼育書」も多数発行されるようになります。

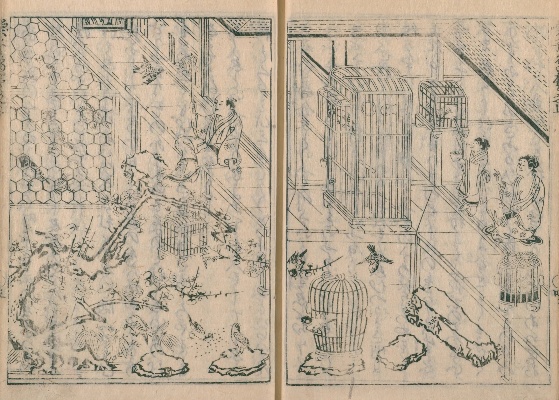

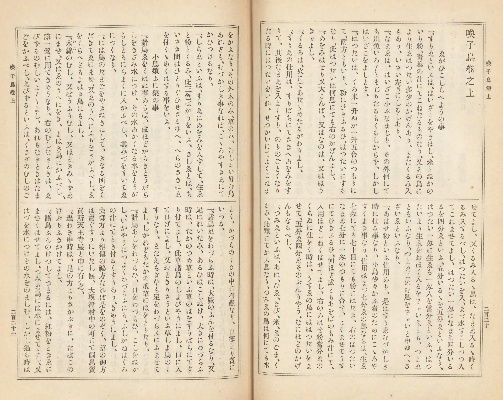

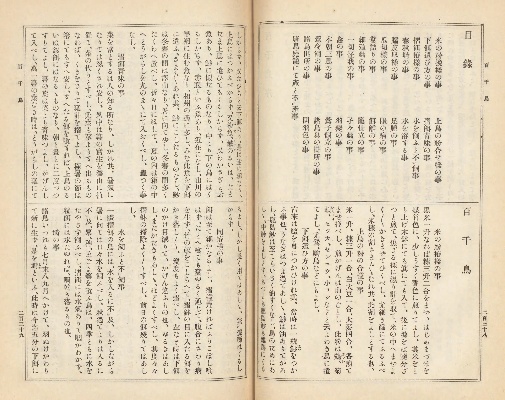

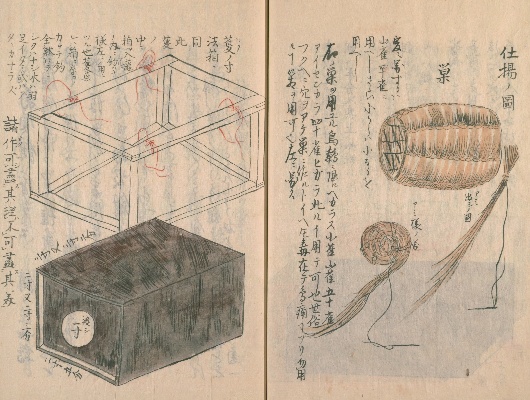

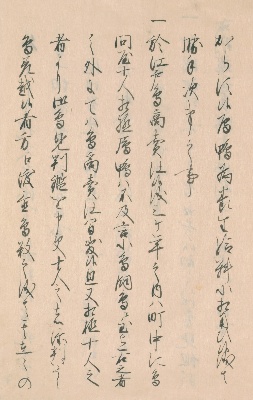

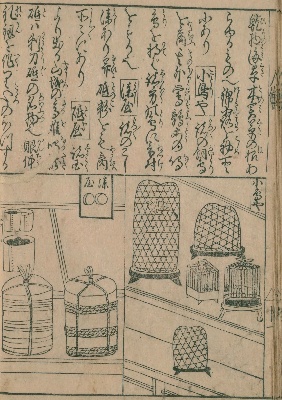

『喚子鳥』は、生類憐みの令が廃止された翌年、宝永7(1710)年に出版された飼育書です。鳥の飼育の流行を見込んで出版された可能性があるといわれています。鳥の餌の作り方や病気になったときの対処方法を最初の2章で説明したあと、121種類の鳥についてそれぞれの大きさや色彩などの姿の特徴、鳴き声、餌の種類などについて述べる構成です。また、鳥籠の様子などが描かれた挿絵もあります。

『百千鳥

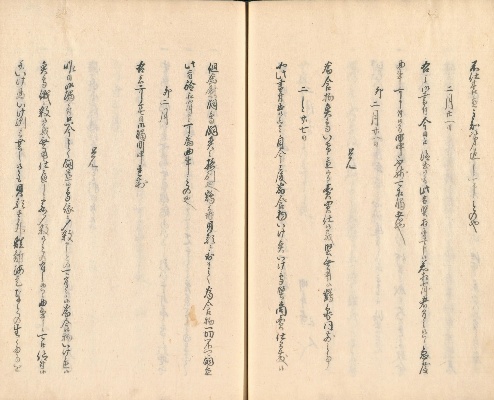

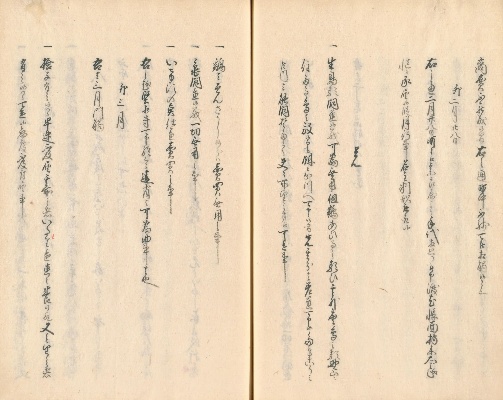

これらの飼育書には、小魚や米ぬかなどを細かくすり合わせ、青菜の汁などの水分と混ぜて作る「すり餌」や、鳥の健康のために鳥籠を清潔に保つことなど、現在の鳥の飼育書でも広く見られる内容も掲載されています。

下の画像は『喚子鳥』と『百千鳥』それぞれの翻刻資料の「すり餌(擦餌)」についての記述部分ですが、説明が異なっていることがわかります。

また、『諸禽萬益集

本節では総合的な鳥の飼育書を紹介しましたが、第1章にあげた『鶉書』や『春鳥談』のように、ウズラやウグイスなど特定の鳥を対象とした飼育書も発行されていました。

コラム 江戸の鳥愛好家 曲亭馬琴

『南総里見八犬伝』の作者である曲亭馬琴(1767–1848)は、一時期は100羽以上の鳥を飼育していたそうです。馬琴が著した伝記である『吾仏乃記

その鳥の愛好家ぶりは、のちに娘の夫である渥美赫州

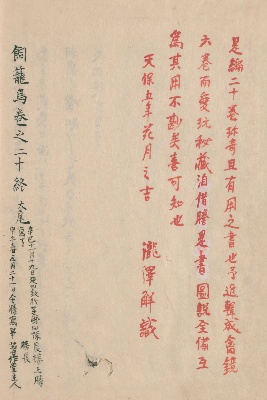

当館所蔵の『飼籠鳥

鳥の入手方法―鳥屋

さて、江戸時代の人々はどのように鳥を入手していたのでしょうか。

当時は、鳥屋の行商や店などで購入するほか、誰かが逃がした鳥を拾う、野生の鳥を捕りに行く、鳥を飼っている人から譲ってもらうなどの方法があったようです。

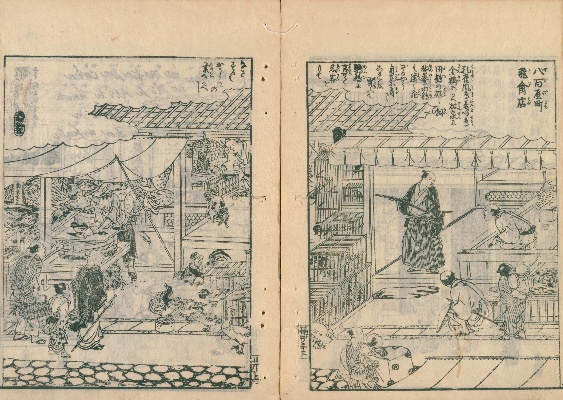

江戸時代の職業事典『人倫訓蒙図彙』や名所を紹介した『摂津名所図会』などから当時の鳥屋の様子を紹介します。

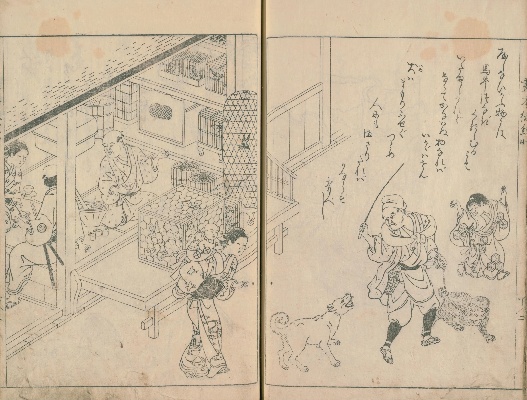

『人倫訓蒙図彙』

「小鳥や」として、鳥籠が並べられた絵が紹介されています。「[小鳥や]諸の飼鳥を商、其外鶯、鶉等の鳴鳥を持ば、諸方の鳥に音付けをする也」とあります。

『摂津名所図会』

鳥籠が並べられた店と、店の前に鳥が放し飼いされている様子が描かれています。

オウムに話させて来客をもてなすこともしていたとあります。

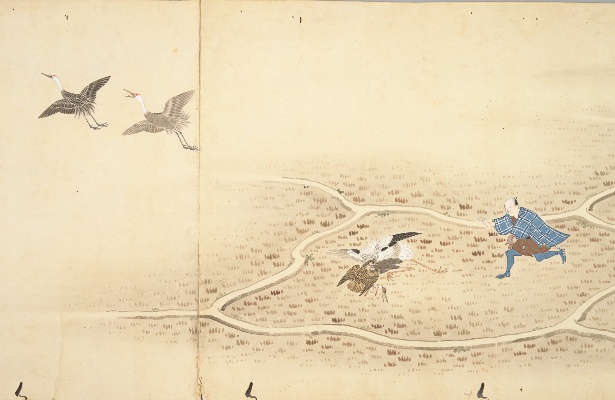

鳥を捕る職業は、当時「鳥さし(鳥刺、鳥差)」とよばれました。『職人歌合画本』では、小鳥を捕獲するための竹竿を持った、鳥さしの姿が描かれています。竹竿の先端に粘着力のある鳥もちを塗ることで、小鳥をくっつけて捕まえていました。

これまでに紹介した鳥屋の様子を見ると、店構えも大きく、大々的に商売をしていたように思われますが、江戸時代には鳥屋の数が制限された時期がありました。

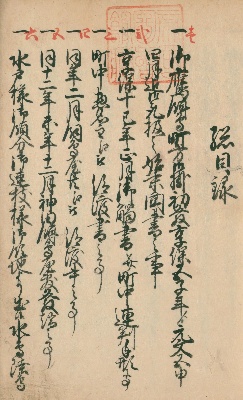

五代将軍徳川綱吉は、その治世(1680–1709)の間に生き物の殺生の禁止と保護を命じる「生類憐みの令」を下しました。これによって、鳥の販売も段階的に制限されていきます。江戸町触の法令集である『正宝事録』によると、食用の鳥の販売が禁止された後、鳥を捕るための鳥もちの販売が制限され、最終的には愛玩用も含めて鳥の販売が完全に禁止されるようになりました。当時の武士の日記である『鸚鵡籠中記』では宝永2(1705)年に飼鳥の販売が禁止されたとあります。→活字版『鸚鵡籠中記』(図書館・個人送信資料)

貞享4(1687)年2月27日に食用の鳥の売買を禁止し、山野に放すようにとあります。しかし、これを受けた鳥商人が飼育していた鳥を締めようとしたため、翌日28日には、飼育していた鳥をにわかに殺すことのないようにとのお触れが出されました。また翌月には、野山に住まない鳥は放しても餌がなくて飢えてしまうため、そのまま飼育し続けるようにとお触れが出されています。

宝永6(1709)年に生類憐みの令が廃止された後、一時的に鳥が乱獲されて江戸近郊の鳥の数が減少したことを受けて、再び鳥屋が制限されるようになります。享保3(1718)年7月には、江戸における鳥屋を3年間は10軒に限定し、幕府が認めた鳥屋以外での鳥の販売を禁止するお触れが出されました。

鳥をつかう―利用するために飼う

鳥を飼う目的は、ペットとして愛玩するだけではありません。鷹狩、鵜飼、養鶏といった、鳥の習性などを利用したり、生活に役立てたりするための飼育も行われていました。

鷹狩

鷹狩とは、タカ科のオオタカ、イヌワシ、ハヤブサ科のハヤブサなどの鳥を訓練して野鳥や小型の哺乳類を攻撃させ、人間が捕獲する猟のことです。『日本書紀』に記録があるほど古くから行われ、中世以降は武家を中心に行われていました。

鳥の入手方法―鳥屋で、生類憐みの令の廃止後にも、鳥の販売が一部規制されたことを紹介しましたが、これは鷹狩とも関係しています。八代将軍徳川吉宗の時代に鷹狩が再興された際、タカの餌となる鳥の確保を目的として、鳥の数を管理することが必要になったためです。

鷹狩のために、タカの餌となる小鳥を用意する餌鳥屋

19巻には鷹場の地図があります。享保2(1717)年に葛西筋・岩淵筋・戸田筋・中野筋・品川筋・六郷筋(享保10年に品川筋は目黒筋、六郷筋は品川筋と改称)の六筋が将軍家の鷹場である御拳場

鵜飼

鵜飼とは、ウを使って川の魚を捕る漁のことです。現在では長良川の鵜飼が有名ではないでしょうか。(長良川|NDLギャラリー「錦絵と写真でめぐる日本の名所」)

ウは野生のものを捕まえてきたのち、訓練をします。漁では首にひもを付けたウを川に放ち、船で鵜匠が操ることで、ウに魚を捕らせます。

江戸時代には、鵜飼は武家に奨励され、各地で行われていました。鵜飼の主な目的はアユを捕ることであったようです。アユは幕府にも献上され、武家の保護のもと、鵜匠と呼ばれる定められた業者が漁を行いました。

また、現代の観光鵜飼のように、船上に柱を立て、屋根を付けた屋形船で鵜飼を見物することも行われていたようです。江戸時代の長良川では、尾張藩主や貴族・武家などの鵜飼観覧が行われてきたほか、幕末頃には鵜飼見物が一般の人々にも広まったといわれています。

養鶏

ニワトリは現代でも家禽として身近な存在ですが、江戸時代においても小規模な養鶏は行われていました。

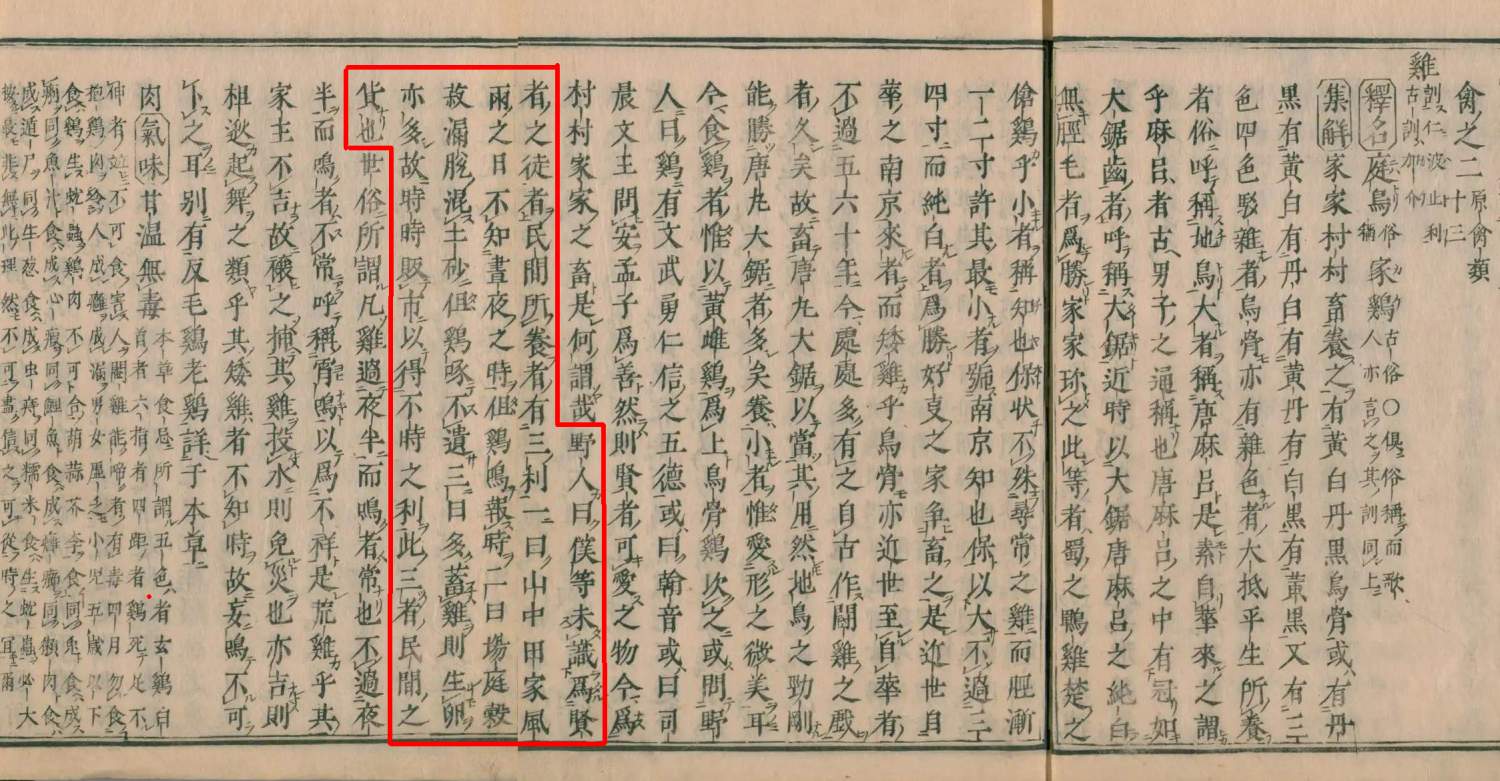

江戸時代の食物についてまとめられた『本朝食鑑』ではニワトリの飼育について触れられています。ニワトリを飼育すると、朝に時を告げる、庭にこぼして土砂と混ざってしまった穀類を食べてくれる、多く飼えば卵を生むニワトリも多くなるので時々市場で売ることができるようになる、という利点があるという記述があります。

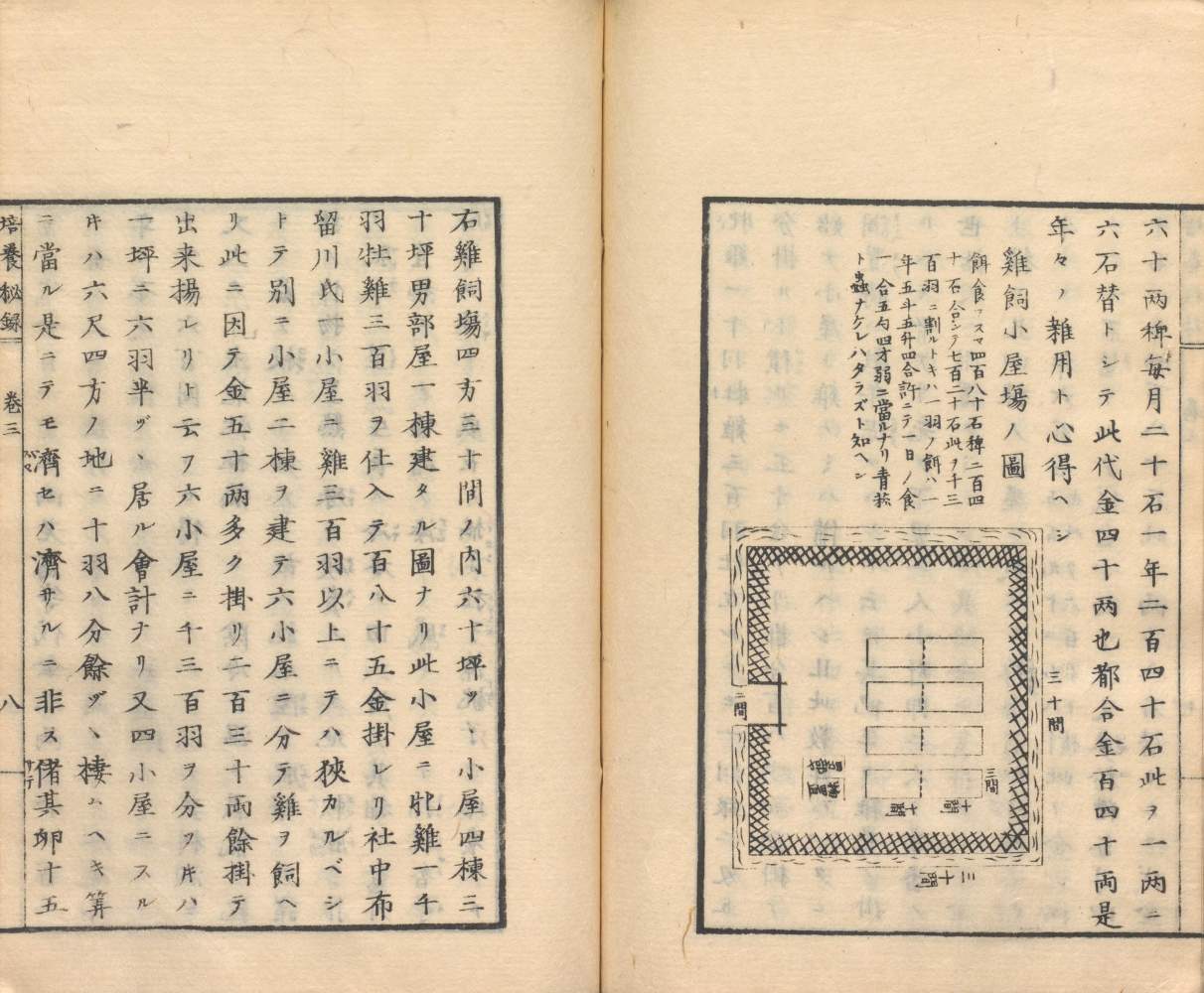

また、元禄10(1697)年に発刊された本格的農書、『農業全書』でも、養鶏について言及されています。本書は著者の宮崎安貞(1623–1697)自身が農業に従事した際の体験や、中国の農業書の知識などに基づいて、有益と思われる情報をまとめたものです。ニワトリに餌を十分に与えて飼うことで卵も多く得られ、利益が得られると述べられる一方で、穀物を多く消費するため養鶏で生計を立てることは難しいと記されています。

さらに、農学者の佐藤信淵

次へ

補章 味わう~お料理とりそろえ~