- 本の万華鏡

- 第37回 鳥と暮らしのヒスとりー

- 第一章 聴く~うっとり耳をすます~

- はじめに

- 第一章 聴く~うっとり耳をすます~

- 第二章 見る~色とりどりの鳥を見る~

- 第三章 飼う~飼い方よりどりみどり~

- 補章 味わう~お料理とりそろえ~

- おわりに・参考文献

第一章 聴く~うっとり耳をすます~

日常的に聞こえてくる鳥の鳴き声から、私たち日本人はさまざまな楽しみ方を見つけてきました。この章では、江戸時代に至るまでに発展してきた、鳥の鳴き声を「聴く」文化についてご紹介します。

季節を告げる鳥

和歌や俳句の中には、鳥が鳴く様子を題材にしているものがあります。ここでは、江戸時代までの文学作品からその描かれ方を探ってみます。

初春に鳴く ウグイス(鶯)

ウグイスは「春告鳥」とも呼ばれ、その名のとおり、鳴き声によって春の到来を告げるといわれています。

春来ぬと 人は言へども 鶯の

鳴かぬかぎりは あらじとぞ思ふ

(壬生忠岑、古今和歌集・春上・11)

…春がやってきたと人は言うけれど、鶯が鳴かない限り、まだ春が来たわけではないだろうと思うよ。

鶯の 谷より出づる 声なくは

春くることを 誰か知らまし

(大江千里、古今和歌集・春上・14)

…谷から出てきた鶯の鳴き声を聞かないで、誰が春が来たことを知ることができるだろうか。

鶯の 声なかりせば 雪消えぬ

山里いかで 春を知らまし

(藤原朝忠、拾遺和歌集・春・10)

…鶯の鳴き声が聞こえなければ、雪の消えない山里でどうやって春が来たことを知ることができるだろうか。

その年に初めて聞く鳥の鳴き声を「初音」といいます。春を待つ当時の人々はウグイスの初音を心待ちにしていたことでしょう。

ウグイスは、しばしば梅の花との取り合わせで表現されます。平安時代以降、和歌の世界において春の花といえば桜ですが、初春の花としては梅が詠まれることも少なくありません。梅の花が咲くことはウグイスの初音と同様に、春の訪れの象徴でした。

梅が枝に 来ゐる鶯 春かけて

鳴けどもいまだ 雪は降りつつ

(読人知らず、古今和歌集・春上・5)

…梅の枝に来てとまっている鶯は、春を待ち望んで鳴いているが、まだ雪は降り続いている。

春たてば 花とや見らむ 白雪の

かかれる枝に うぐひすの鳴く

(素性法師、古今和歌集・春上・6)

…春になったので、梅の花に見えているのだろうか。白雪がかかっている枝に、鶯がとまって鳴いている。

夏に鳴く ホトトギス(郭公)

春のウグイスに対して、夏を象徴する鳥といえばホトトギスです。ホトトギスは渡り鳥ですが、かつてはホトトギスが山に住んでいて、夏になると人里におりてくると考えられていたようです。ホトトギスは、夏の景物である卯花や菖蒲とともに詠まれることも多いです。

いつのまに 五月来ぬらむ あしひきの

山郭公 今ぞ鳴くなる

(読人しらず、古今和歌集・夏・140)

…いつのまに五月になったのだろう。山に住むほととぎすがまさに今鳴いている。

鳴く声を えやは忍ばぬ 郭公

初卯の花の 陰に隠れて

(柿本人麻呂、新古今和歌集・夏・190)

…鳴く声を我慢することができないのか、ほととぎすが今年初めて咲いた卯花の陰に隠れて鳴き声をもらしている。

郭公 鳴くや五月の あやめぐさ

あやめもしらぬ 恋もするかな

(読人しらず、古今和歌集・恋一・469)

…ほととぎすが鳴く五月、菖蒲草の季節であるが、私は文目を知らない、分別のつかない恋をしていることよ。

みなさんも、以下の俳句を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

目には青葉 山郭公 はつ鰹 (山口素堂、江戸新道)

江戸時代の俳人、山口素堂(1642–1716)が詠んだ句です。夏の季語を大胆にも三つ取り入れているところが印象的な作品です。色鮮やかな青葉を見て、ホトトギスの鳴く声を聴き、旬を迎えた鰹をいただく。全身で初夏を楽しむ人々の姿が想像できる一句です。

聞きなし

鳥の鳴き声の楽しみ方のひとつに、聞きなしがあります。聞きなしとは、鳥の鳴き声を人間の言葉で表現することをいいます。

聞きなしは、大きく二つに大別されます。ニワトリの「コケコッコー」のようにオノマトペ(擬声語)で表現するものと、ホトトギスの「特許許可局」のように意味のある単語に置き換えるものです。

ここでは、文学作品の中に見られる聞きなしについていくつか紹介していきます。

奈良時代の聞きなし カラス

古くは奈良時代、『万葉集』にも聞きなしが見られます。こちらは意味のある単語に置き換える聞きなしです。

烏とふ 大をそ鳥の まさでにも

来まさぬ君を ころくとそ鳴く

(万葉集、巻十四、三五二一)

カラスという「大をそ(とてもそそっかしい)」鳥が、本当にはやって来ない恋しいあの人のことを「子ろ来(あの人がやって来る)」や「自来(自分からやって来る)」と鳴いている、という歌です。「ころく」と聞こえるカラスの鳴き声に「子ろ来」「自来」といった意味を重ねて軽妙に詠んでいます。

今と昔で異なる聞きなし ウグイス

ウグイスの鳴き声というと「ホーホケキョ」というオノマトペが頭に浮かぶ人も多いのではないでしょうか。

しかし、かつては「ひとくひとく」などと聞きなされていたようです。これには、「人来人来」と「人が来る」という意味がかけられています。

梅の花 見にこそ来つれ 鶯の

ひとくひとくと 厭ひしもをる

(読人しらず、古今和歌集・雑体・一〇一一)

…私は梅の花を見に来ただけだというのに、鶯が「人が来る、人が来る」と嫌がって枝にとまっていることよ。

簾巻き上げてなどあるに、この時過ぎたる鶯の、鳴き鳴きて、木の立ち枯れに、「ひとくひとく」とのみ、いちはやく言ふにぞ、簾おろしつべくおぼゆる。 (藤原道綱母『蜻蛉日記』中・17) …簾を巻き上げていたところ、時節はずれの鶯がしきりに鳴いて、木が立ち枯れているところに、「人が来る、人が来る」とばかり、激しく言うので、簾をおろさなければならないかのように思われる。

「ホーホケキョ」のように聞きなされるようになったのは、江戸時代からともいわれています(山口仲美『ちんちん千鳥のなく声は:日本語の歴史. 鳥声編』【KF91-J28】)。

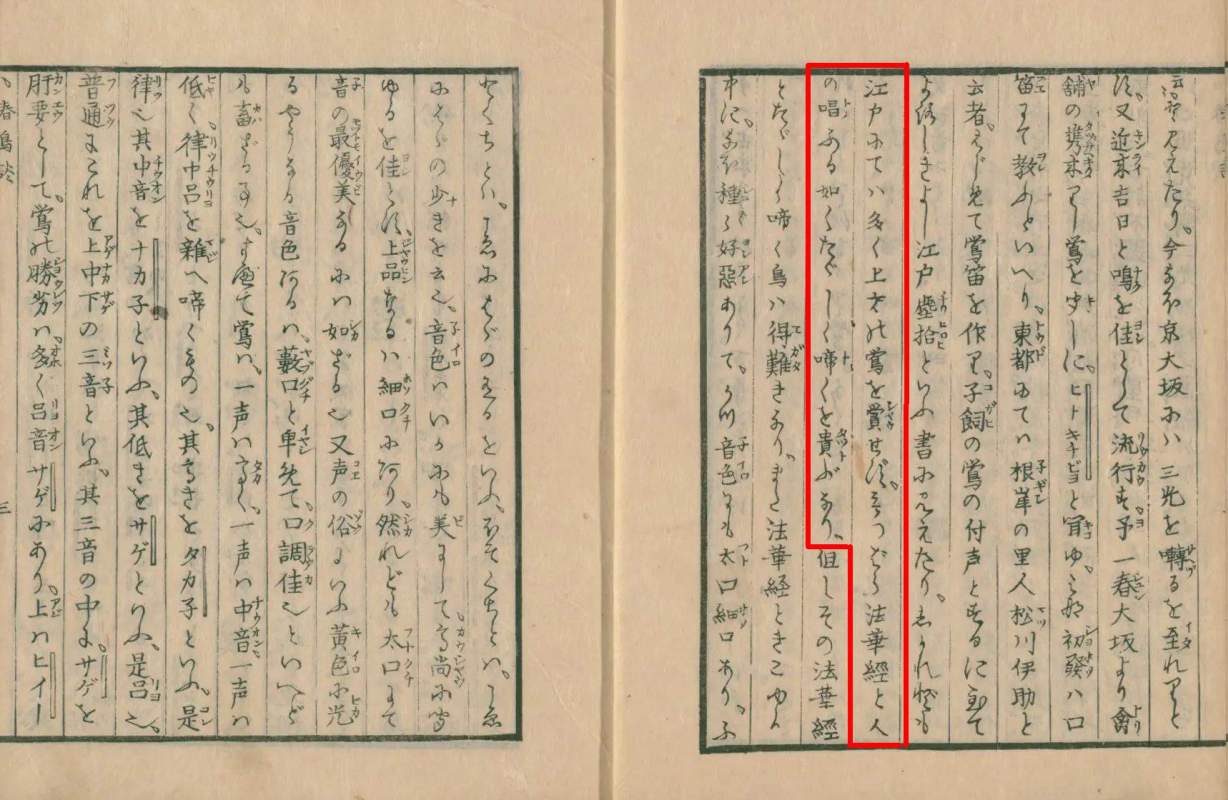

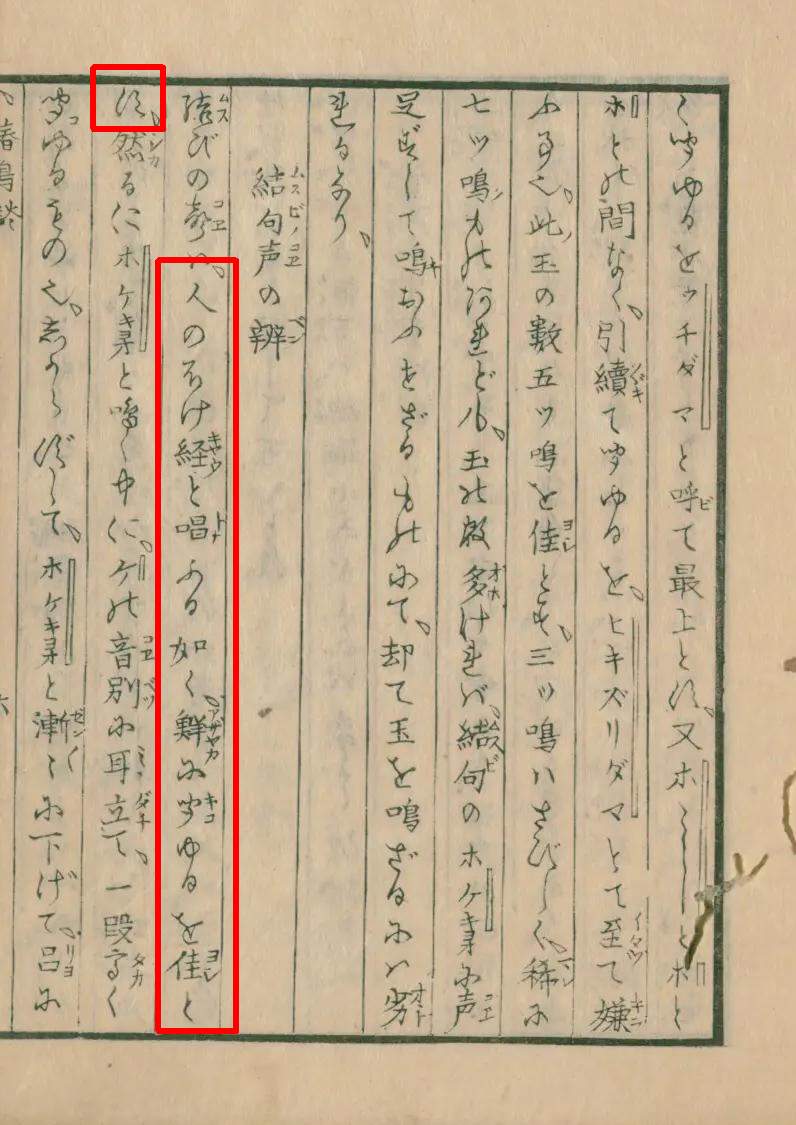

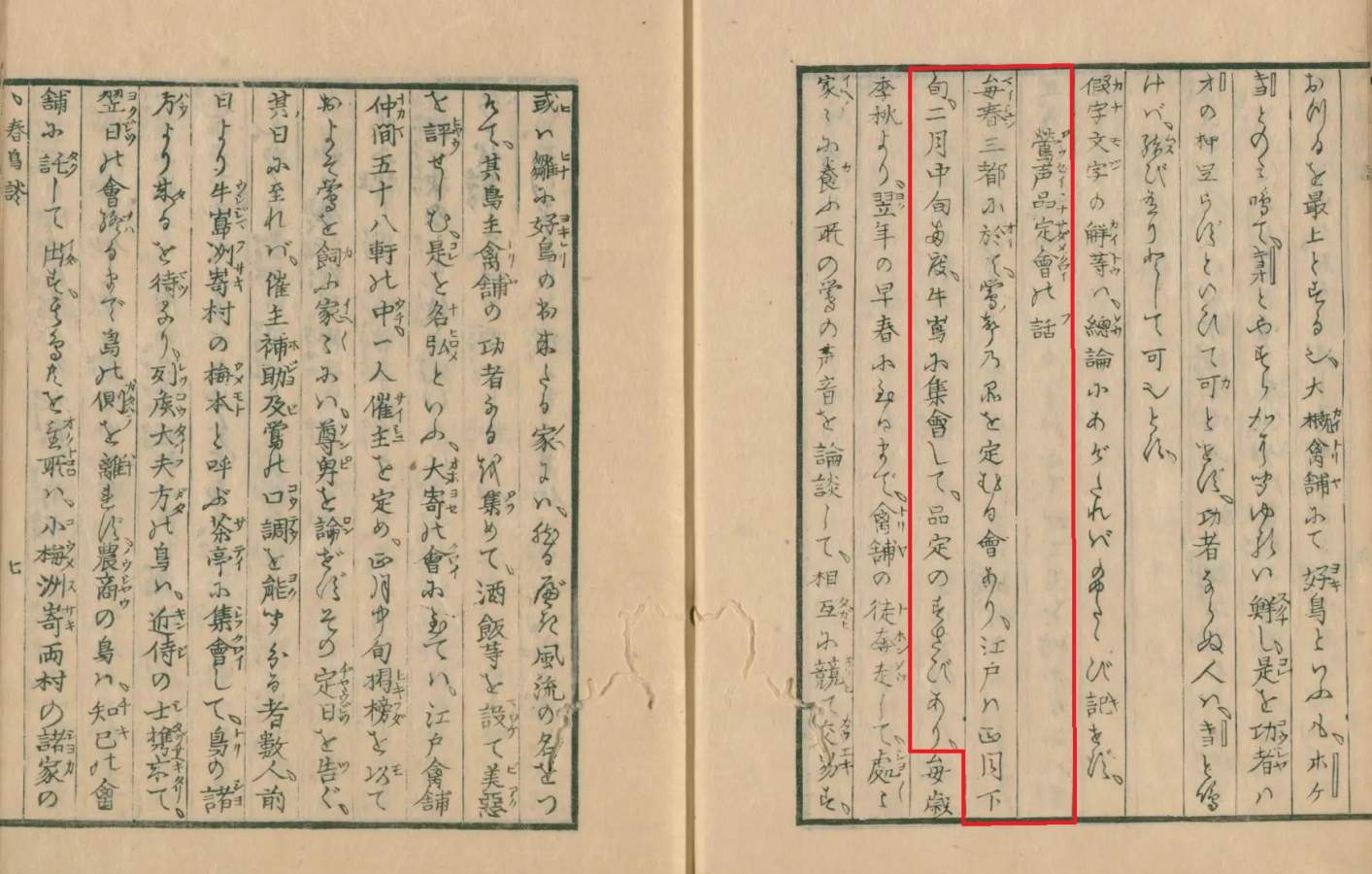

弘化2(1845)年に出版された『春鳥談』では、ウグイスの飼育方法や鳴き声について論じられています。ここでは、ウグイスの鳴き声が「ホケキヨオ」をはじめ、様々に聞きなされています。「江戸にては(中略)法華経と人の唱ふる如くただしく啼くを貴ぶなり」「人のほけ経と唱ふるが如く、鮮に聞ゆるを佳とす。」といった説明もあり、「法華経」という言葉と重ねられていることがわかります。

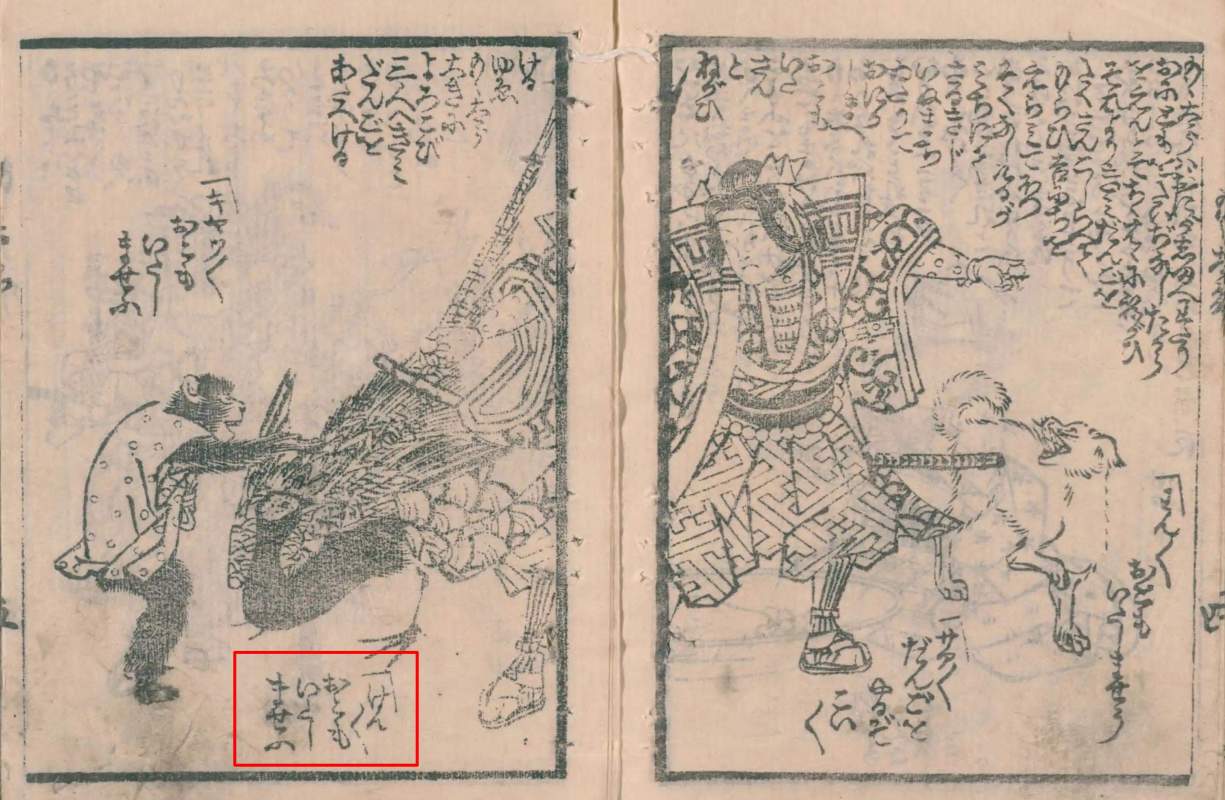

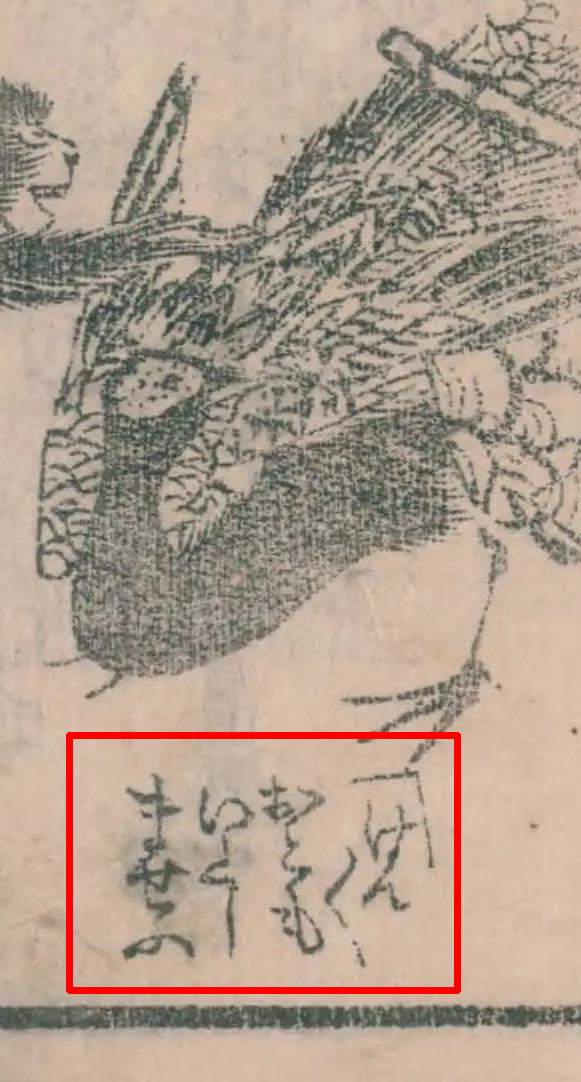

セリフの中の聞きなし キジ

こちらは、オノマトペで表現する聞きなしの例です。

これは、江戸時代後期に出版された「桃太郎」の一幕です。桃太郎がイヌ、サル、キジをお供にする場面ですが、キジが桃太郎に「けん/\(けんけん)おともいたしませふ」と言っています。現代でもキジの鳴き声は「けーんけーん」などと聞きなされますが、江戸時代にも同じように聞きなされていたことがわかります。セリフの中に聞きなしが見られる面白い例です。

小鳥合

鳥の鳴き声を楽しむ人々はその鳴き声の美しさを追求するようにもなりました。

「物合」という同種のものを持ち寄って競う遊戯は古くから行われており、互いに鳥を持ち寄ってその鳴き声を競わせる催しも開かれるようになりました。この催しは「小鳥合(小鳥合わせ)」や「鳴合(鳴き合わせ)」などと呼ばれました。

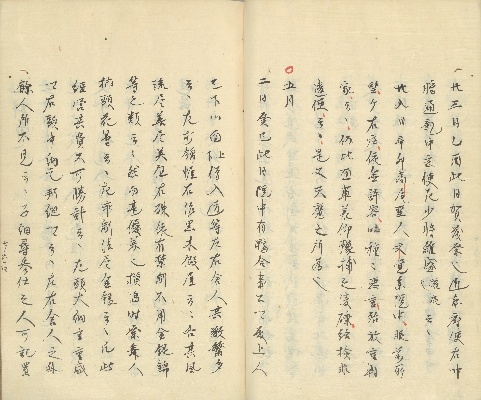

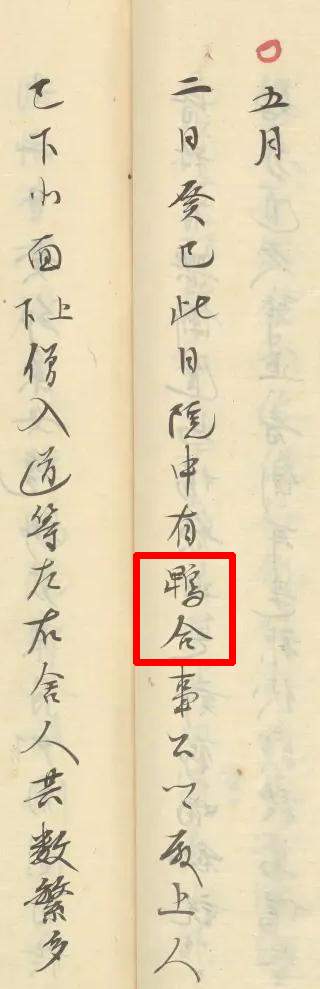

平安時代には、貴族の娯楽として「鵯合」が行われたようです。九条兼実(1149–1207)の日記『玉葉』には、承安3(1173)年5月2日に後白河上皇の御所で鵯合が行われたと記録されています。公卿をはじめとした多くの人々が集まり、左右に分かれて勝負が行われました。この鵯合については『古今著聞集』でも述べられています(こちらでは、承安2年開催とされています)。その記述によると、鵯の勝負のほか、管弦の演奏や舞も行われるなど華やかな会だったようです。

江戸時代には、小鳥の飼育が流行しました。(→第3章 飼う 飼い方よりどりみどり)

そうした流行も背景となったのでしょうか、特に「鶉合」や「鶯合」といった小鳥合が行われていたようです。

文政13(1830)年に成立した随筆集『嬉遊笑覧』では、鶉合の流行について紹介されています。それによると、江戸中の鳥好きが、鳴き声の良い鳥を鶉合に持ち込んで勝負し、相撲の番付のようにその優劣が記されたそうです。

江戸時代初期、慶安2(1649)年に出版された『鶉書』には、ウズラについて問答形式で論じられており、その中で鳴き声のよしあしも説明されています。例えば、「上の声(上等な声)とはどのようなものをいうのか」という問いに対し、「胴から出す大声で、第一に声の調子(拍子)が良く、いろやにおいがあり、後のほうを張り上げて引くような声だ」と答えています。

(問い)上のこゑとはいかやうなるを申候や。

(答え)上のこゑとは大ごゑにどうよりいだし、第一ひやうしよく、いろ、にほひこれあり、あとをはりあげひくなり。

上記の答えで言及されている「いろ」「におい」について、「それはどういうものか」といった問いもあり、「いろ」とは音の動くところでさざなみやうねりのような部分、「におい」とは身近に聞こえることで勢いによるものをいう、といった趣旨の回答をしています。本書では、鳴き声について40問をも超える問答が続いており、奥の深さが感じられます。

鶯合については、前節で紹介した江戸時代末期の『春鳥談』に「鶯声品定会の話」という章があり、鶯合について以下のように記されています。

毎春三都に於て、鶯の声の品を定むる会あり。江戸は正月下旬、二月中旬両度、牛島に集会して、品定のすさびあり。

牛島というのは当時の地名で、現在の向島(東京都墨田区)あたりを指します。本書によると、この鶯合は大規模な催しだったようです。審査員らは前日から審査会場である茶屋に集まり、参加者もウグイスを置くために前もって会場近くに場所を借りておくなど、その力の入りようがうかがえます。当日は、審査員が各所に配置されたウグイスの鳴き声を聴きまわり、相談の上、順位を決めました。最も優れたウグイスは江戸順の一(准の一)と称され、有名になったそうです。

雑誌『風俗画報』に明治20年代に連載された「うくひす」という記事でも、鶯合の歴史について述べられています。それによると、この鶯合は江戸時代後期に高田馬場(東京都新宿区)で始まり、その後、先に述べた牛島(向島)で開催されるようになったそうです。

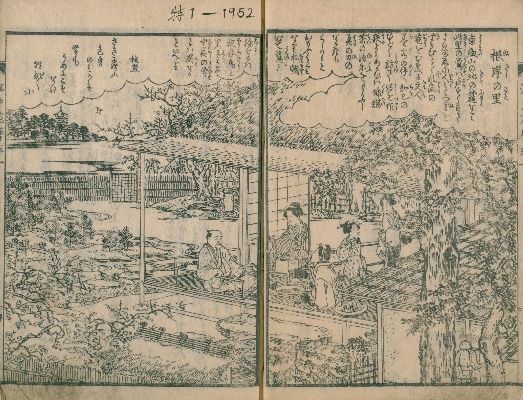

さらに時代が下ると、根岸の里(東京都台東区、現在の鶯谷駅北東)に会場が移されました。根岸の里は、ウグイスの名所として有名でした。(→第2章 風景の中で見る鳥)

この根岸の里での鶯合は、大正時代ごろまで続いていたとのことで、根強い人気があったようです。

根岸の里に鶯の初音を聞く人々が集まっている様子です。菊岡沾凉(1680–1747)による江戸の地誌『江戸砂子』によると、元禄年間(1688–1704)に、この地からほど近い寛永寺の門主が、関東のウグイスは訛りがあるということで京都のウグイスを放させた、と伝えられています。

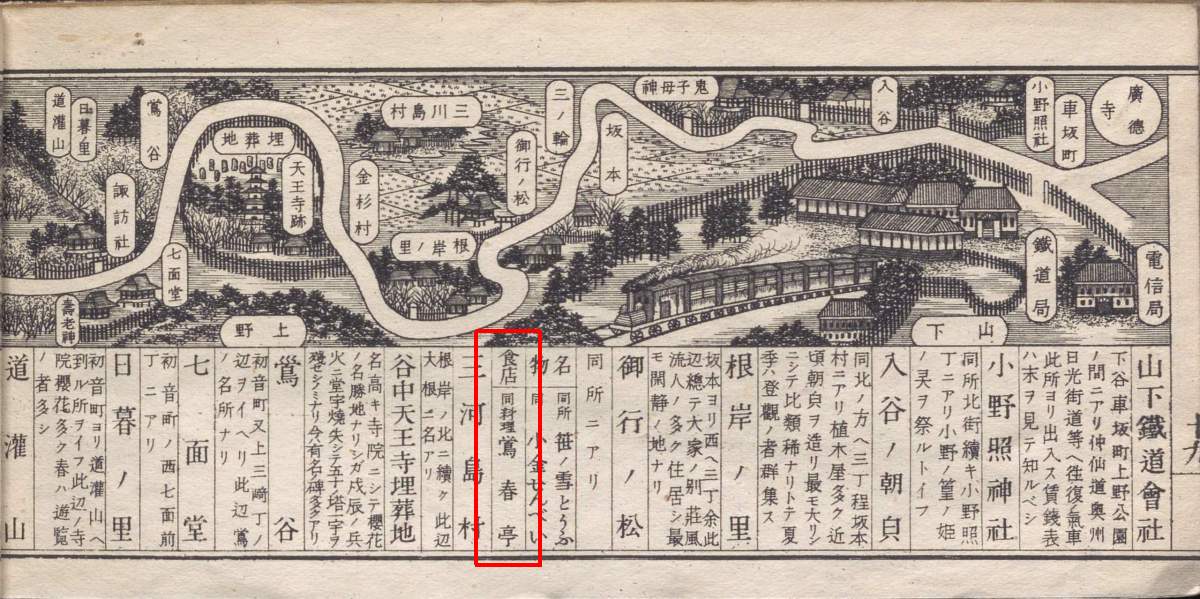

根岸の里の梅屋敷が鶯合の会場になりました。

根岸の梅屋敷は、安政6(1859)年から元治2(1865)年の間に廃園したと考えられています。その後は、梅屋敷のそばにあった鶯春亭という料理屋が会場になりました。明治時代のガイドブックにも鶯春亭が掲載されています。

コラム 鳥の鳴き声を聴いてみよう

当館では、「歴史的音源(れきおん)」として、国内で製造されたSP盤などの音源をインターネット上で提供しています。その中に鳥の鳴き声が収録されたレコードも含まれており、美しい鳥の鳴き声を楽しむことができます。気になった鳥の画像をクリックしてみてください。(クリックすると「歴史的音源(れきおん)」のページに飛びます。)

画像:下村兼史 著『原色野外鳥類図譜』,三省堂出版,1945 図書館・個人送信

※本文中の和歌の表記は以下を参照しました。

- 小学館『新編 日本古典文学全集』(JapanKnowledge)

- 小町谷照彦校注『拾遺和歌集』(新日本古典文学大系 7), 岩波書店, 1990【KH2-E3】

- 『俳諧文庫』(第3編), 博文館, 明治30(1897)【911.308-H1322】

次へ 第二章

見る~色とりどりの鳥を見る~