第1章 江戸時代初期

江戸時代は、1603年から1867年までのおよそ270年間をいいます。この間、偶然ではありますが、日本独自の数学である和算が江戸時代初頭に成立し、明治になった直後に西洋数学に置き換わります。和算の歴史はすなわち江戸時代の歴史と完全に一致した期間にまたがっていたのです。

最初に江戸時代初頭、すなわち1600年代から1660年代ぐらいまでの和算の状況を説明します。

(1) 和算の始まり―そろばん伝来―

江戸時代以前の数学については、ほとんど史料が残っていないことから、概要程度のことしかわかりません。日常的な計算術(四則演算)を、そろばんが伝来する以前の計算道具である算木によって運算していたことが知られています。このそろばんが日本に伝来したことから、日本の江戸時代の数学の歴史は始まります。

そろばんは日本で発明されたものではありません。中国大陸のどこかで、諸説ありますが、14世紀前後に発明されました。それが瞬く間に中国大陸で普及し、海を越えた日本にも伝来していきます。日中を行き来した貿易商人たちがその仲介に大きな役割を果たしたものと想像されます。1590年代に刊行された『日葡辞書』には"Soroban"という項目があり、計算道具としての記述がまとめられています。この頃には国内に流通し始めていたことがわかります。

そろばんは当時としては非常に簡便な計算道具でした。それ以前の算木に比べると、手の上で弾いて計算することができ、迅速でした。貿易の現場では重宝されたでしょうし、野外での測量や土木工事などでも威力を発揮したはずです。江戸時代初期に築城の現場を描いたとされる屏風絵(名古屋市博物館所蔵「築城図屏風」)には、そろばんを弾いている人物が描写されています。いわゆる鎖国以前の日本における海外貿易関係者、土木工事や開墾にあたった人々に必需品となったのがこのそろばんでした。

1650年代に記された河内国(現在の大阪府)の人の日記では、自分たちの世代はそろばんを使っているが、古老たちは算木で計算をしていたらしい、これは全く想像できない、という趣旨のことを述べています(『河内屋可正旧記』)。つまり、一世代ぐらいの間にそろばんの知識は日本社会に広く浸透していたことがうかがえるのです。

算木と盤

算木と盤の拡大画像を表示

一関市博物館蔵

そろばんは中国人と日本人の計算道具だと説明している

『日葡辞書』の拡大画像を表示

『日葡辞書』

(2) 『塵劫記』以後―四則演算から高度な数学まで―

このそろばんの知識の普及に大きく貢献したのが、そろばんのマニュアルとして刊行された吉田光由(1598-1673)の『塵劫記』(1627年初版)でした。著者の吉田は京都の豪商・角倉一族の出自で、そろばんを若い頃から学んでいたと述べています。『塵劫記』にはそろばんによる四則演算の計算法の他に、田畑の面積計算、簡単な測量術の方法といった実用重視の内容がまとめられていると共に、継子立てやねずみ算といった数学遊戯のような問題まで幅広く収録していたために、好評を博しました。吉田の死後も『塵劫記』の類似本が数多く刊行され、江戸時代の日本人に初等的な算術知識の基礎を与えました。折しも、徳川幕府による治世は安定し、国内では農地開発を伴う土木事業が各地で行われました。そのような事業を監督する役人層としては、従来のように槍や刀で武功を挙げて出世するのではなく、民政を担当することで頭角を現す新しいタイプの侍身分が期待されました。各地でそのような能力を持った人物が登用され、中には数学書を刊行する人々も現れました。江戸時代初期、磐城平藩に採用された今村知商は『豎亥録』の著者として知られますが、民政担当の郡奉行を務めました。会津藩の安藤有益(1624-1708)もそのような数学者の一人でした。

吉田の『塵劫記』は実用的な問題の解法を日本人に示しただけではなく、当時の数学好きの興味関心をも掘り起こす役割を担いました。その中でパズルのようにして出題された問題(遺題)は読者の知的好奇心を喚起し、『塵劫記』に続けとばかりに、新しいタイプの問題が競うようにして後発する書籍の中に紹介されました。『童介抄』、『算法闕疑抄』、『古今算法記』といった算数書に数多くの難問が収録されるようになりました。『塵劫記』のようにそろばんの四則演算だけで解けるような問題ではなく、それよりも遥かに高度な、現代ならば代数の方程式を扱わねば解けないような問題がそれらの書の中で提示されました。

例えていえば、『塵劫記』の教える四則演算は小学校の算数を集大成したような内容で、その後に提示された遺題の難問は、高校・大学初年級レベルの数学の問題にも相当しました。全く質的に異なる数学が必要となったのですが、当時の日本には、それに対応するための手立てが実はありませんでした。

しかし、幸運なことに、『算学啓蒙』という13世紀末に中国で刊行された数学書が江戸時代の日本に伝来していたことが知られるようになり、そこに紹介されていた一つの数学の技法「天元術」が注目を集めることになりました。この天元術とは、現代数学の言葉でいえば、算木を用いて2次方程式や3次方程式を立てるテクニックのことになります。これを活用できれば、当時の数学の難問にはかなりの程度応用が利きました。『算学啓蒙』の天元術に関する記述はごく僅かでしたが、『古今算法記』(1671年)の著者・沢口一之などといった和算家は、この術をよく理解し、解答に応用していました。他にも、福岡藩の学者で貝原益軒(1630-1714)の弟子としても知られる竹田定直といった人も『算学啓蒙』を深く探究しました。この天元術を日本風にアレンジしてさらに応用の道を広げたのが、和算家としては有名な関孝和(?-1708)ですが、彼については次章で述べます。

- コラム 中国の数学の影響(難易度0)

- コラム 中国式剰余定理(難易度2)

そろばんの説明

『新編塵劫記』のライブラリへ移動

『新編塵劫記』

国立国会図書館デジタルコレクション-

家督問題を題材とする「継子立て」

『新編塵劫記』のライブラリへ移動

『新編塵劫記』

国立国会図書館デジタルコレクション -

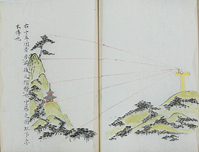

鉱山の坑道掘削に必要な測量の場面を図示した珍しい図。著者・年代不詳。

『山中見分図』の拡大画像を表示

『山中見分図』(電気通信大学蔵)

『新編塵劫記』の遺題

jinkokiの拡大画像を表示

jinkoki

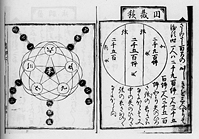

未知数を「天元の一」とおいて、計算を進める

『新編算學啓蒙』のライブラリへ移動

『新編算學啓蒙』

国立国会図書館デジタルコレクション

(3) 数学の実用―暦と地図―

江戸時代の数学を語る上で、実用性の面から見逃せない大きな分野が、田畑の計算などの他にも2つありました。1つは毎年の暦を作るための暦法計算、もう1つは地図を作るための測量術でした。

前者の暦法計算は、古くは平安時代から使われていた宣明暦という暦を作るためのシステム(暦法)が、京都の安倍家・土御門家といった専門の公家に代々伝えられて江戸時代に至りました。しかし、暦と実際の天の動きに誤差が生じたことから、江戸時代になるとその刷新の必要が叫ばれ、これまた中国の元王朝時代に策定された授時暦に基づく改暦が断行されました。1685年に施行された貞享暦がそれです。日食の予報や太陰太陽暦に基づく年月日の確定など、観測と計算に基づく総合的な数理処理能力が当時の和算家たちに求められました。ちなみに、貞享暦を策定したのは幕府の碁打ちであった渋川春海(1639-1715)で、のちに幕府天文方となりました。それ以外にも同時代の数学者たちは暦法を扱った問題を提示しました。

一方、地図を作るための測量術は17世紀を通じて技術革新が起こりました。幕府は全国の大名に命じて自分の領地の地図をまとめた「国絵図」を製作させ、幕府への献上を義務づけました。主なものだけでも、17世紀の間に3回ほど、そのような命令が出されました(寛永・正保・元禄期)。大地の測量は天文観測と違い、野外を移動しながらの作業となり、迅速に計算・作図を進めねばなりません。

国絵図を作るために体系化された日本の測量術は、そろばんによる計算を補助的な手段としても用いていましたが、意外なことに、平板測量といった現在も使われている測量技術の原型をオランダ経由で導入しています。関孝和と同時代人であった清水貞徳(1645-1717)という人物が清水流町見術(測量術)をまとめ上げましたが、その内容は当時最先端であったヨーロッパの測量術を日本風に置き換えたものでした。和算とヨーロッパの技術が結びついた興味深い一例です。

日食や月食の観測記録

『仙台実測志』のライブラリへ移動

『仙台実測志』

国立国会図書館デジタルコレクション-

清水流の測量術書の一冊。規矩元器という道具によって仰角と俯角を測る方法の図示。

『規矩元法』の拡大画像を表示

『規矩元法』(電気通信大学蔵)