- 本の万華鏡

- 第24回 ことのこと―箏と箏曲―

- はじめに

- はじめに

- 第1章 箏のしらべ

- 第2章 絵図に見る近世までの日本の箏

- 第3章 箏曲を築いた人々

- おわりに・参考文献

第2章 絵図に見る近世までの日本の箏

第2章では、平安時代から江戸時代の絵図を中心に、箏が描かれた作品をご紹介します。

箏は奈良時代に日本に伝来し、中国大陸や朝鮮半島から伝来してきた種々の器楽を演奏する楽器として、琵琶や笛などとともに国家的行事に使用されていました。外来の楽舞や日本古来の国風歌舞(くにぶりのうたまい)の奏楽を担っていたのは、大宝元(701)年の大宝令により設置された公的機関である雅楽寮でした。

雅楽寮は平安時代以降しだいに衰微しましたが、雅楽寮で扱われた楽舞や歌舞は宮廷社会に普及しました。

平安時代の日記や物語にみる貴族と箏

平安時代になると、渡来の楽舞は宮廷社会に普及し、公的行事で奏されただけでなく、貴族たち自らが日常生活でも楽器をたしなむようになっていきました。そうした中で、宮廷貴族たちの趣味に沿う形に楽器や調子が取捨され、様式が整えられたのが、器楽のみの合奏である管弦です。横笛(おうてき)、笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、琵琶、箏など当時の貴族が好んだ楽器により編成され、宮中や上皇の御所などで催された御遊(ぎょゆう)で盛んに奏されました。

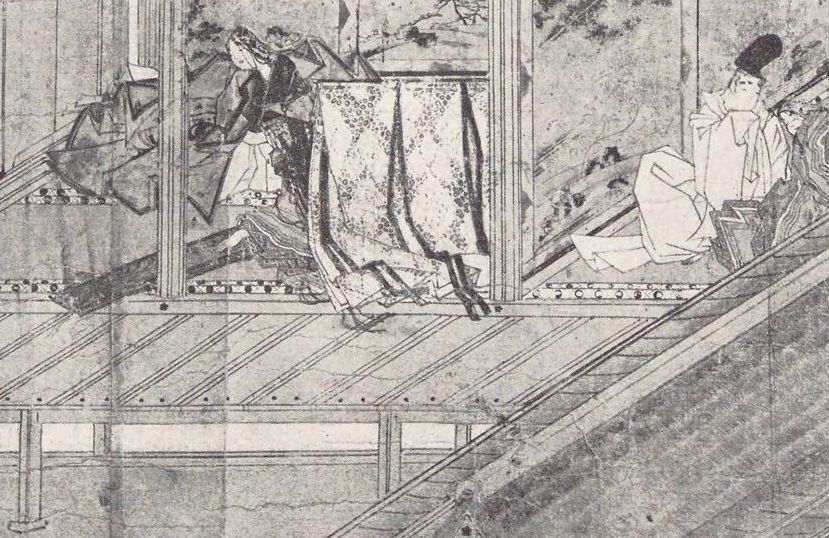

催馬楽は、各地の民謡などで宮廷社会に取り入れられたものを、中国大陸から伝来した音楽の様式に準じて編曲したもので、平安時代中期から後期にかけて御遊に重用されました。伴奏には管弦の合奏で使用される篳篥、箏、琵琶などの楽器が用いられました。「紫式部日記画巻」には、御遊の席で催馬楽の曲目である「安名尊(あなとうと)」「席田(むしろだ)」などが演奏される様子が記されています(「紫式部日記画巻」水野忠央編『丹鶴叢書』[29] 中屋徳兵衛【841-64】)。

このような時代背景のもとで、平安期を舞台にした物語にも箏が多く登場します。

『源氏物語』【WA7-279】には、朱雀院の50歳の御賀に際して、明石の君が琵琶、紫の上が和琴、明石の女御が箏、女三の宮が琴で合奏する場面が描かれています(第35帖 若菜下)。光源氏が退去していた明石から京へ戻る際、相思相愛であった明石の君が別れを悲しんで涙しながら箏をつま弾く場面(第13帖 明石)では、恋愛感情や風情などを効果的に演出しています。

『葉月物語絵巻』には、鈴虫の音に箏・笛・琵琶を合わせて楽しむ院・宮・大将たちの場面が描かれ(徳川義宣『葉月物語絵巻』【721.2-To426h】)、『住吉物語絵巻』(『日本風俗画大成』第2【721.8-N684】)には、箏を弾く姫の姿が描かれています。

『平家物語』には、箏の名手である小督(こごう)(1157−?)についての描写があります。

5) 『平家物語』[6],明暦2【857-60】

平安時代後期の平家の繁栄と没落を描いた軍記物語で、鎌倉時代に成立したとされています。第6巻に、小督についての章があります。ストーリーは、次のようなものです。

―美貌と箏の才能で名高かった中納言藤原成範(なりのり)の娘小督は、高倉天皇の中宮徳子(1155-1213)の命で入内した。小督は天皇に寵愛されたが、中宮の父平清盛(1118-1181)に憎まれ、身を隠した。

名月の夜、嵯峨野に隠れ住んでいた小督が天皇をしのんで箏曲「想夫恋」を弾いていたところを、箏の音を聞いた勅使源仲国に探し出された。仲国は、小督が御所で箏を弾いていたときに、いつも笛の伴奏をしていたのだった。

都に連れ戻された小督は、天皇との間に姫をもうけたが、清盛にとらえられて、無理やり尼にされて追放された。こうしたことから天皇は病になり、崩御されることになった。

『平家物語』から題材を取った箏曲「小督の曲」(山田検校作曲)は、山田流(第3章参照)の中で最も大切に扱われている「四つ物」の一つです。

宮廷で楽舞の演奏が盛んになると、宮中には楽人が控える楽所(雅楽寮の後身)が置かれるようになり、神事や仏事の奏楽を必要としていた南都(奈良)や天王寺でも、楽所が置かれるようになりました。しかし、宮廷社会の衰微に伴って宮廷の雅楽は退転していき、武家の庇護や寺社における奏楽などで命脈を保っていました。

安土・桃山時代に入ると、筑後久留米の善導寺の僧賢順(1534?-1623?)が、寺に伝わる雅楽や歌謡の箏譜を整理し、筑紫流を大成させました。その後、賢順の弟子に師事していた八橋検校によって箏曲がさらに発展し、江戸時代に普及することとなります。

江戸時代に広がった箏曲

江戸時代を通じて、箏曲の創作・演奏・伝承は、盲人男性により組織された当道(とうどう)に属する音楽家が専業にしていました。彼らの多くは三味線の専門家でもあったため、箏と三味線は密接な関わりを持って発展し、のちに、胡弓や尺八が加わった「三曲合奏」も盛んになりました。また、箏や三味線は専門家により演奏されただけではなく、婦女子を中心にお稽古事としても流布しました。

江戸時代には花見、月見、紅葉狩、蛍狩、潮干狩などの行事や行楽の際に宴会を設け、食事をしながら楽器を演奏して歌い踊ることがよく行われていたようで、一無軒道冶『難波鑑』【162-91】、岡田啓(文園)・野口道直 (梅居)『尾張名所図会』【839-76】といった各地の名所図会や地誌、史書などからその様子をうかがい知ることができます。

この時代を描いた浮世絵の中にも、箏を演奏して楽しむ人々の様子を見られるものがあります。

6) 鳥山石燕豐房 画『百鬼徒然袋』[2],文化2[1805]【わ-38】

山石燕画の妖怪絵本で、『画図百鬼夜行』(鳥山石燕 画『百鬼夜行』長野屋勘吉, 文化2 [1805]【辰-23】(百鬼夜行拾遺と合六冊))、『今昔画図続百鬼』、『今昔百鬼拾遺』に続き刊行されました。 本書は、吉田兼好の『徒然草』【WA7-219】と『百鬼夜行絵巻』【亥-106】の双方からヒントを得て描いた画で構成しているものが多く、上・中・下巻にわたり約50点の妖怪画が描かれています。

「琴古主(ことふるぬし)」は、龍型の胴に大きな目玉を持ち、切れた弦が乱れ髪のようになった妖怪です。詞書には「八橋とか言へる瞽(こ)しやのしらべをあらためしより つくし琴は名のみにして その音いろをきゝ知れる人さへまれなれば そのうらみをしらせんとてか かゝる姿をあらはしけんと 夢心におもひぬ」と記されています。

「つくし琴(筑紫箏)」や「八橋」と書かれていることから、「箏」の妖怪であると考えられます。

埴輪が弾いているのは?!

箏も琴も、奈良時代に中国から伝わったものとされていますが、日本には奈良時代以前から、それとは別に国産のコトも存在していました。前者を総称して「唐琴(からごと)」などと呼ぶのに対し、日本古来の楽器であるコトは「和琴」や「やまとごと」などと呼ばれています。

「琴を弾く埴輪像」を教科書などで目にしたことがあるかもしれませんが、この埴輪像が弾いているものが「やまとごと」です。

コトを弾いている埴輪は、ほとんど男子に限られており、当時は男性の楽器だったことがうかがえます。また、埴輪の中には、コトを指でつまびいているものだけでなく、撥を使って弾いているものも存在し、当時の演奏法を知ることができます。

次へ

第3章 箏曲を築いた人々