- 本の万華鏡

- 第22回 日本の囲碁-白と黒の戦い-

- 第2章 囲碁をめぐる制度

- はじめに

- 第1章 文学作品にみる囲碁

- 第2章 囲碁をめぐる制度

- 第3章 囲碁を学ぶ

- おわりに・参考文献

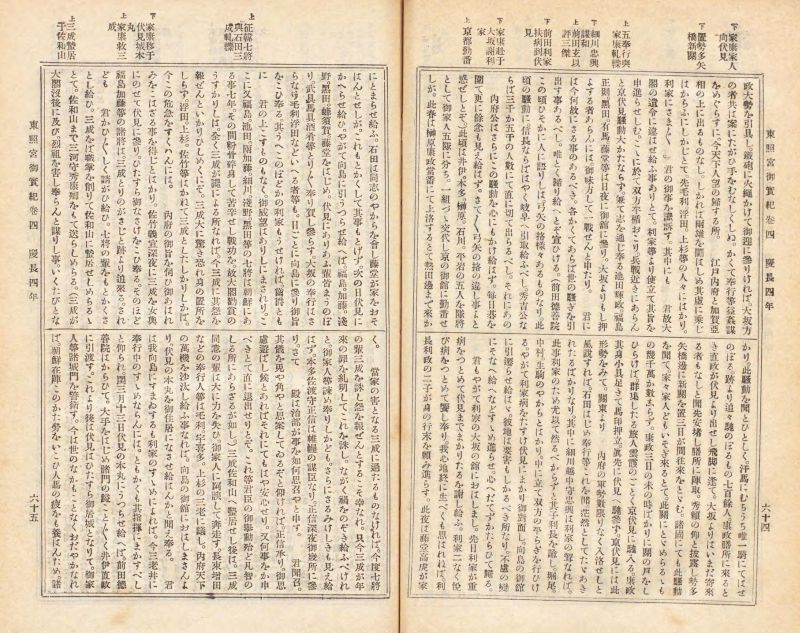

第2章 囲碁をめぐる制度

古代から物語や日記に登場し、多くの人に楽しまれていた囲碁ですが、江戸時代に入ると囲碁を打つことを生業とする人々も現れてきます。江戸時代には四つの家が家元と称されて幕府から俸禄を得、近代には日本棋院が出来てそこにプロ棋士が所属するようになります。

第2章では、そのような囲碁を生業とする人々をめぐる環境を、資料を紹介しながら見ていきます。

家元制度の成立まで

中世の公家たちの日記には、囲碁に興じる様子がしばしば描かれています。その中に、囲碁が上手で、囲碁を打つために招かれる人々の名前が見出されるようになってきます。

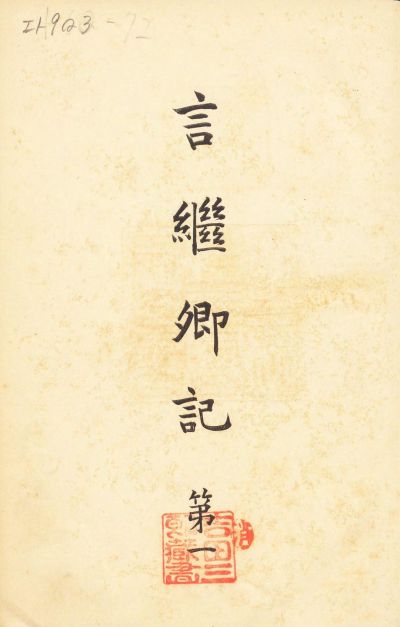

4) 山科言継『言継卿記(ときつぐきょうき)』国書刊行会,1915【210.47-Y436t】

『言継卿記』のほかにも、同時代やその後に書かれた『舜旧記(しゅんきゅうき)』(『史料纂集』第7【GB22-2】)、『兼見卿記』(『史料纂集』第4【GB22-2】)などに、「碁打」と認識されている人物の名前が散見されるようになってきます。

そして、山科言継の息子である山科言経(ときつね)の日記『言経卿記』【GB22-8】の文禄3(1594)年5月11日の記事に、「碁打本胤坊(ほんいんぼう)」という記述がみられます。これは、現在のタイトル戦にもその名前が残る本因坊が記録に現れた最初とされており、これ以後、『言経卿記』には本因坊の名がしばしば登場するようになります。京都の公家や僧たちの間で、囲碁が普及し、楽しまれていたことがうかがえます。

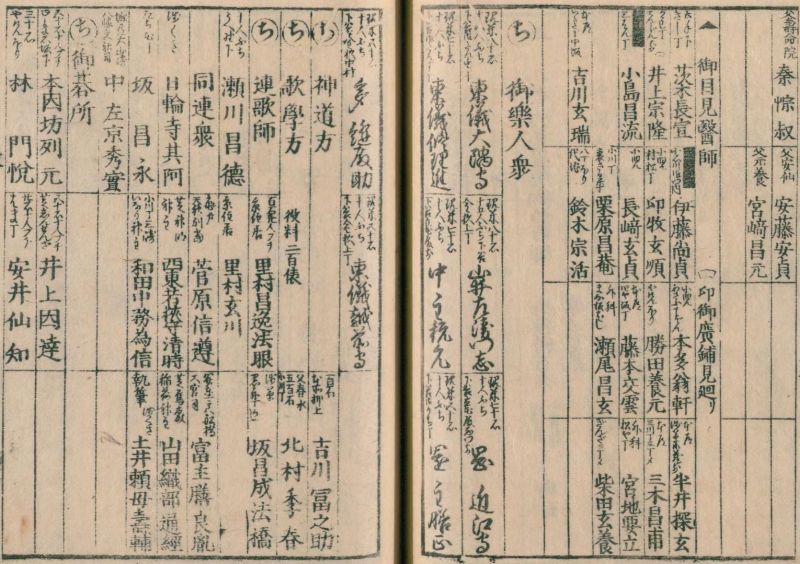

江戸時代に入ると、徳川家康が囲碁を好んでいたこともあり、囲碁の上手な者たちが幕府から俸禄を得るようになります。そのことが直ちに家元制度の確立とは言い切れないようですが、次第に本因坊家、井上家、安井家、林家の四家を家元と捉える家元制度が確立します。彼らは寺社奉行の配下となり、江戸時代の役人名鑑である武鑑にも「御碁所」としてその名が記されています。

囲碁の家元たち

本因坊・井上・安井・林の四家による家元制度は、江戸時代が終わるまで維持されます。家元たちが、幕府から俸禄を得る代わりに果たしていた役目は、毎年11月17日に江戸城で囲碁を披露し、将軍の上覧に供する「御城碁(おしろご)」と呼ばれる行事でした。実際には将軍が臨席しない時も多かったようですが、囲碁という芸能をもって将軍に仕える人たちでした。

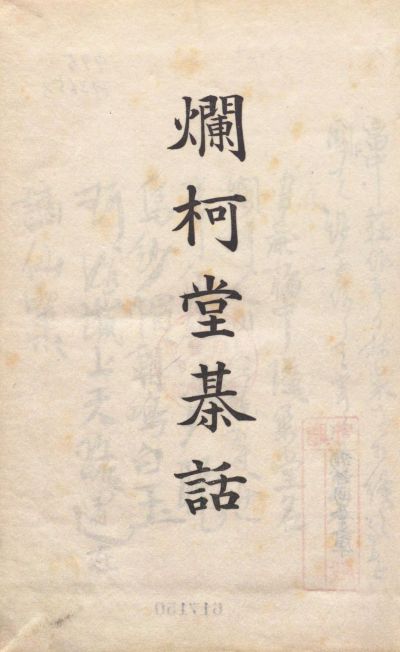

彼らの棋譜は第3章でいくつか紹介しますが、家元の中には囲碁を打つに留まらず、『爛柯堂棊話(らんかどうきわ)』を著した林元美(はやしげんび)(1778-1861)のように、著作を残した人物もいます。

5) 林元美『爛柯堂棊話』大野万歳館,1914【795-H365r】

本書の著者林元美は、家元林家の11世です。本書は囲碁に関する様々な故事を集めたものです。囲碁の別名「爛柯」(第1章参照)の文字が含まれる爛柯堂は元美の号で、林元美による棊(=囲碁)の話、という意味のタイトルです。

嘉永2(1849)年に、元美が稿本でまとめた著書ですが、原本は見つかっていません。当館が所蔵している本は、大正3(1914)年に林家の分家から出た女流棋士である林きく(生没年不明)がまとめて出版したものです。家元自身が著したものということもあり、囲碁の歴史について語られる上で必ず言及される本といっても過言ではありません。

家元とはいえ当然その技量には差があり、家元たちの間で誰が碁打ちの首位に立つか、囲碁で争われています。勝者は「碁所」として四家の中でも別格の存在となりました。また、実力が重視される世界のため、世襲とはいえ後継ぎも弟子の中から養子を迎えることで確保されていました。林家が後継ぎを定めるにあたっての手続きを、次の資料から知ることができます。

6) [寺社奉行一件書類] 第45冊【818-2】

なお、ここで林家を襲名した林秀栄は、後に林家を廃絶し、本因坊を襲名して本因坊17世となり、次節で紹介する村瀬秀甫(しゅうほ)(のちの本因坊秀甫。1838-1886)に本因坊を譲ることになります。

家元制度の終焉

江戸幕府が崩壊すると、家元たちは旧来得ていた俸禄を得られなくなりました。明治12(1879)年になると、14世本因坊秀和(1820-1873)の門下で実力が高く評価されていた村瀬秀甫と中川亀三郎(1837-1903)を中心として、囲碁の研究会「方円社」が発足します。方円社は、雑誌『囲棋新報』【雑35-120】を発刊して秀甫・中川らをはじめとする方円社関係者の棋譜を会員に届けたり、従来の家元が認定する段位制度ではなく、実力主義の級位制を取り入れたりするなど、囲碁の新しい時代を築いていきます。

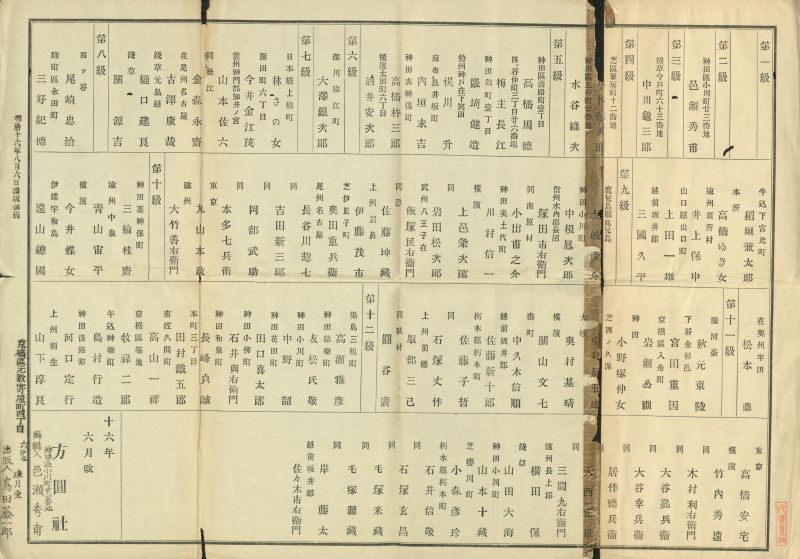

7) 村瀬秀甫編『囲棋等級録』珪月堂,明治16【特55-398】

明治16(1883)年8月に方円社が作成した囲碁の等級表です。第2級の村瀬(邑瀬)秀甫を筆頭に、第12級まで、合計91人が掲載されています。全国の碁打ちたちがランキングされており、また、女性の名前も見られるなど、全国的な囲碁の普及を読み取ることができる点でも興味深い資料です。

翌年にはこの等級録の改正版である『囲棋等級録 改正』【特55-399】が出版され、そちらには188人が記載されており、方円社の勢力が拡大していく様子を見ることができます。また、『囲棋新報』の合冊本に序文を寄せた歴史学者の重野安繹も、第8級に名前を連ねています。

この方円社の活動に対して、本因坊家は当初こそ協調するものの、途中から対立するようになり、坊(本因坊家)・社(方円社)の両勢力がしのぎを削るようになります。また本因坊家の側も、18世秀甫が早世した後に19世として再襲した秀栄の後継ぎを巡り対立が生じるなど、一枚岩とはいいがたく、有力棋士が裨聖会(ひせいかい)を結成して本因坊家、方円社と並ぶ三派鼎立時代に突入するなど、囲碁界は混とんとした状況が続きます。

大正12(1923)年の関東大震災がその混とんに終止符を打つ一つのきっかけとなりました。各派の事務所が焼け出されるなどし、経済的に困窮する中、大倉喜七郎(1882-1963)が「もし三派が一切の行きがかりを捨ててほんとうに大同団結を志し、国内の普及はもちろん、日本文化の誇りである碁を世界に普及しようという理想をもってやるのなら、経済的援助を惜しまない」と述べたことで、各派が真剣に合同を検討するようになったのです(林裕『囲碁風雲録』【795-H3992i】)。そして翌年7月に日本棋院が産声をあげました。

日本棋院創立直後には、雁金準一(1879-1959)を筆頭に五人の棋士が日本棋院を脱退して棋正社を結成し、日本棋院所属の棋士と棋正社所属の棋士が対局する「院社対抗戦」などが組まれましたが、棋正社は次第に力を失います。家元制度を失って混乱した囲碁界は、最終的に日本棋院を中心とする新たな体制に落ち着きました。

8) 鈴木為次郎『囲碁独習』日本棋院,1931-1932【795-Su882i6】

鈴木為次郎(1883-1960)は、第3章で紹介する瀬越囲碁文庫の寄贈者である瀬越憲作(1889-1972)と同時代のライバルで、「旭将軍」の異名をとった棋士でした。ほかにも『囲碁大辞典』【795-Su882i5】などの著作も残しています。

日本棋院からは、瀬越憲作や岩佐銈(1878-1938)らが著した定石集や置碁集なども刊行されており、それらの知識を求める人々がいたことをうかがうことができます。

新聞と囲碁

江戸幕府の崩壊により、旧来得ていた俸禄を得られなくなった碁打ちたちを経済的に支えたものの一つに、新聞がありました。明治11(1878)年4月に『郵便報知新聞』【Z99-817】が中川亀三郎と高橋杵三郎(1836-1902)の対局の棋譜を掲載し、明治18(1885)年3月10日の『読売新聞』【Z81-16】が本因坊秀栄対村瀬秀甫戦を掲載するなど、明治10年代ごろから新聞紙面に棋譜が現れる例があります。また、明治31(1898)年には『神戸新聞』【Z81-58】が新聞に囲碁欄を設ける先駆けとなり、明治末期の頃には朝日、毎日、読売など有力な日刊紙はもとより、地方紙にも定期的に棋譜が掲載されるようになりました。

それらの新聞が棋譜を掲載したのは、もちろん読者にとって興味のある記事を掲載する、という営業的な判断の結果ですが、新聞に掲載されることは囲碁の宣伝にもなり、囲碁が幅広い層に普及する要因の一つになりました。そして新聞に掲載するにあたっては棋士に対局料が支払われ、棋士にとっての収入源となりました。幕府からの俸禄を失った棋士たちには、有力な後援者の援助を得ることと免許状発行による収入に加えて、生計を立てる上で無視できない重みをもっていました。一方で碁打ちたちがいくつかのグループに分かれていたときには、それらのグループごとに後援となる新聞社が異なり、大同団結の機運をそぐことにもなっていたようです。ちなみに、『時事新報』【新-3】において囲碁欄に大いに関わっていた矢野由次郎(生没年不明)の回顧によれば、明治37年から40年ごろの対局料(手合料)は「一局二十五円―内評料七円、経費約三円残金十五円也。これが対局者両人の分け前であった」(矢野由次郎『棋界秘話』【586-208】)とのことです。

現在の囲碁界にとっても、本因坊戦を毎日新聞社が、名人戦を朝日新聞社がそれぞれ主催しているなど、タイトル戦の運営面で新聞社は資金的に大きな役割を果たしています。

世襲本因坊 引退

世襲本因坊 引退

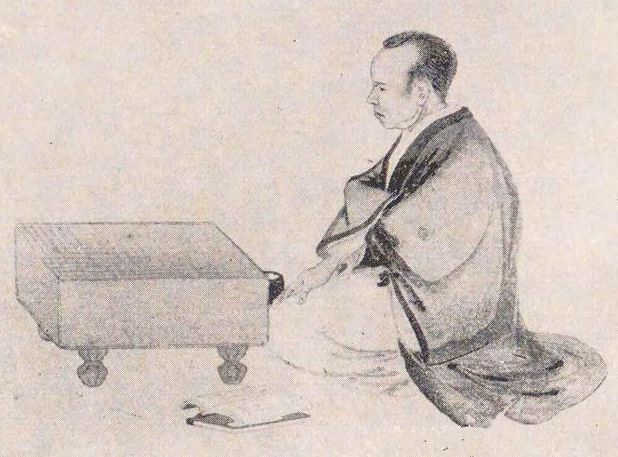

家元制度が崩壊してからも、本因坊家は世襲の碁打ちの家として存在し続けました。本因坊が現在のようなタイトルになったのは昭和14(1939)年のことです。最後の世襲本因坊であった本因坊21世の本因坊秀哉(1874-1940)が、その引退にあたり、日本棋院に「本因坊」の名跡を譲渡したことで、本因坊の称号を巡って争うタイトル戦が生まれました。

本因坊秀哉の引退碁は、挑戦者木谷実(1909-1975)と行われ、昭和13(1938)年6月26日から12月4日まで、半年弱の期間で行われました。その引退碁をモデルに、川端康成(1899-1972)は小説『名人』【913.6-Ka734m4】を著しました。

次へ

第3章 囲碁を学ぶ

![[寺社奉行一件書類] [寺社奉行一件書類]](/kaleido/entry/22/img/23.jpg)