![]()

4. レビューとシャンソン

フランスから輸入され人気を博した大衆娯楽のうち、日本独自の発展を遂げたレビューとシャンソンを取り上げる。

この2つは、昭和初期に宝塚少女歌劇のレビュー《モン・パリ》を通じてもたらされた。レビューはすぐさま全国的なブームとなり、少女歌劇や軽演劇へと花開いていった。フランスの流行歌は「シャンソン」と呼ばれ、戦後にはシャンソン喫茶が多数生まれるなどの大ブームとなった。これら独自の発展は、本場からすれば不可思議にうつる面もあるかもしれないが、日本の大衆娯楽史に残した足跡は大きい。

また、いずれも特徴として、フランス(その中でも特にパリ)の特定のイメージをそれぞれに強調していることがあげられる。ロマンチック/エロチック? 庶民/インテリ? 日本人にとっての「フランス」がそこに見えてくる。

1920年代パリのレビュー

まずは、《モン・パリ》によって輸入された当時のフランスのレビューを振り返ろう。当時のフランスには、キャフェコンセール、ミュジコール(ミュージックホール)といった施設で、音楽、曲芸、ダンス、コントなどを次々と見せる文化があった(日本で言うところの寄席、また、飲食を伴うという点ではナイトクラブに近い)。特に大きなミュジコールではレビューを上演していた。レビューとは、音楽、ダンス、コントなどを組み合わせた一連の出し物で、場面が次々とスピーディに展開し、華やかな衣装や装置、照明とともにそのスペクタクルを楽しむものである。カジノ・ド・パリ、フォーリー・ベルジェール、ムーラン・ルージュといったミュジコールで、ミスタンゲット(?-1956)、ジョセフィン・ベイカー(1906-1975)らが活躍し、1920年代はその爛熟期であった。

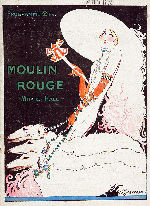

Moulin Rouge music-hall: M. Pierre Foucret présente: La Revue Mistinguett, Paris: Central Publicité, [1925]【VA251-402】

蘆原コレクション所収。ムーラン・ルージュにおけるミスタンゲット主演レビューの公演パンフレット。B5判で32ページ。表紙は、ミスタンゲット公演のポスターを多く手がけ、衣装もデザインしていた、シャルル・ジェスマール(c.1900-1928)の手になるもの。本文には、場面ごとの出演者やスタッフが掲載されている。鉛筆書きで「1925年11月-26年7月」との記載がある。ミスタンゲットは、ガラガラ声と姉御肌のキャラクター、そして脚線美が売りで、大きな背負い羽をしょって舞台上の大階段を下りるだけでサマになっていたという。

モン・パリ 旅しただけなのに懐かしいパリ

宝塚少女歌劇(当初は宝塚唱歌隊)は大正3(1914)年に温泉地のアトラクションとして創立され人気を得たが、大正13(1924)年に4000人規模の大劇場を建築したことによりお伽話や歌舞伎の翻案といった従来の演目に行き詰まり、帝劇歌劇部、浅草オペラ出身の演出家・岸田辰弥(1892-1944)を欧米に派遣することにした。岸田は岸田吟香(1833-1905)の5男で、劉生(1891-1929)の弟である。外遊の成果として、昭和2(1927)年9月に発表されたのが、本邦初のレビュー《モン・パリ(我が巴里よ)》であった。

主人公串田が神戸港を出発し、世界各地を巡ってパリにたどり着くという、岸田の外遊をそのまま筋書としている。最後は、ミュジコールの劇中劇で、華やかなベルサイユ宮殿の場面であった。随所に、パリ直輸入の歌と踊りがちりばめられ、幕がおりないスピーディさ、本邦初のラインダンスなど、モダンな時代に新しい風を吹かせた。大変なブームとなり、公演の数週間後には東京でも町ゆく人が主題歌《モン・パリ》を歌っているほどだったという。

主題歌の原曲はヴァンサン・スコット(1874-1952)作曲の《Mon Paris》で、「地下鉄もバスもなかった、私のパリはなんと美しかったことか」と昔のパリを懐かしむ、軽快なリズムが心地よい歌。これが日本に入ってきた、最初のフランスの流行歌ということになる。岸田の訳詩では、ただの旅行者がパリを「私の」と呼んでいることが特徴的である。すでにこの頃には、藤田嗣治(1886-1968)などパリ在住の芸術家が知られており、パリは憧れの街であった。そのパリが舞台上に再現され、「私のパリ」と口ずさんで歌う(劇中に、客席に対する歌唱指導の場面がある)ことで、観客はパリを自分の街としてとらえ、喜びを感じたのであろう。

なお、公演ポスターはジェスマールのデザインによるミスタンゲット主演公演ポスターの完全な模倣であった。

東京音楽書院編輯部編『愛唱歌集. 第2巻』東京音楽書院,昭和8(1933)【特270-220】

和洋のさまざまな曲がメロディ譜で紹介されている本。《モン・パリ》は、《巴里祭》《巴里の屋根の下で》に続いて3曲目。

少女歌劇 清らかでロマンチックなパリ

岸田のもたらしたレビューをさらに開花させたのが、弟子の白井鉄造(1900-1983)である。

外遊ののち、昭和5(1930)年に発表した第1作《パリゼット》では、衣装や化粧がより本場パリ仕様に近づいただけでなく、パリの色彩として淡いピンクと水色が強調されていた。また、宝塚の代表曲となる《すみれの花咲く頃》が歌われるが、原曲はリラの花が咲く季節をたたえる歌詞であったものを、白井はすみれに置き換え、初恋を懐かしむ歌詞に作り替えている。さらに、主人公はパリジェンヌと恋をし、パリはより近しいものとなった。また、白井はその後の作品で、《Oui Je suis de paris(私はパリっ娘)》という歌を《花園宝塚》という歌に作り替える(昭和12(1937)年公演《たからじえんぬ》)など、「パリ=宝塚=ユートピア」という図式を推し進めた。

以来、宝塚少女歌劇において、パリはパステルカラーに彩られたロマンチックなユートピアとして描かれたのである。こうしたイメージは他の少女歌劇団でも踏襲された。

赤玉少女歌劇団[編]『ムーランルージユカーニヴァル : 赤玉少女歌劇特別公演』赤玉少女歌劇団,昭和10(1935)【特252-902】

宝塚少女歌劇の人気を受けて、松竹楽劇部など全国に多数の少女歌劇団が誕生していたが、それらの劇団も《モン・パリ》以降、レビューを導入した。赤玉少女歌劇団は昭和2(1927)年創立で、大阪道頓堀のキャバレー赤玉が主宰。宝塚少女歌劇を模して学校制度を取っていた。本書は公演《ムーランルージュ・カーニバル》の写真集。添えられたあらすじによると、日本の少女モミヂがパリへ留学し、青年画家フリッツと恋に落ち、さらにはムーランルージュでのデビューを果たすが、父の死により帰国、しかしフリッツが後を追ってきてハッピーエンドという、健全な夢物語。「一度別れざるを得ないが最後は大団円」というのは白井作品にもよく見られるパターンである。

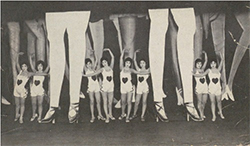

インチキ・レビュー エログロナンセンスなパリ

少女歌劇では、直輸入と称しながらも徹底的に排除していた要素があった。エロである。本場では踊り子が上半身裸になることも多々あった。そうした本場らしさを輸入したのが、いわゆる「インチキ・レビュー」である。規模的に本格レビューには及ばないため、「インチキ」を自称していたが、そのインチキさとエロと笑いが人気となり、当時のエロ・グロ・ナンセンスの世相にマッチした軽演劇として興隆した。また、レビューと伴演された(または含まれた)コントや芝居の要素が、その後の演劇、映画、テレビへと受け継がれていった。

(1)カジノ・フォーリー

常設としての最初のインチキ・レビュー劇団は昭和4(1929)年7月、浅草で旗揚げしたカジノ・フォーリーである。ダダイスト、アナキストのたまり場として名高い白山の書店兼レストラン南天堂で設立が画策された。名前はもちろん、カジノ・ド・パリとフォーリー・ベルジェールの合体である。同年12月から始まった川端康成(1899-1972)の新聞小説『浅草紅団』【603-242】にも登場し、金曜日に踊り子がズロースを落とすという噂で、大人気となる。喜劇俳優・エノケン(榎本健一、1904-1970)がここから出世したことでも有名。浅草にはその後も大小のレビュー劇団が乱立する。

カジノフオーリー文芸部編『カジノフオーリーレヴユー脚本集』内外社,昭和6(1931)【603-362】

(2)ムーラン・ルージュ新宿座

昭和6(1931)年12月、新宿にムーラン・ルージュ新宿座が旗揚げした。本場パリの同名店に倣い、建物に取り付けられた電飾の赤い風車(ムーラン・ルージュ)が目印。関東大震災後に西へと拡大する当時の東京で、新宿は郊外へのターミナル駅として栄えていた。ムーラン・ルージュは郊外居住の新中間層をターゲットに、浅草よりも素人らしさを売りにし、10代の踊り子の溌剌としたレビューが人気だった。芝居は戦後のホームドラマにつながると評価されている。

シャンソン 人生を歌う町、パリ

(1)戦前

《モン・パリ》が紹介されたのは昭和2(1927)年。その後、同6(1931)年のトーキー映画《巴里の屋根の下》の主題歌を田谷力三(1899-1988)が歌ってヒットしたが、当時は「シャンソン」という呼び名はなかった。

「シャンソン」という呼び名が使われたのは、同7(1932)年に発売された、リュシエンヌ・ボワイエ(1901-1983)の《Parlez-moi d’amour(聞かせてよ愛の言葉を)》のレコードからだと言われている。これによって、本場の歌手の歌声が輸入された。その後、輸入レコードや、日本語歌詞で歌う淡谷のり子(1907-1999)らによってシャンソンは広まっていった。「シャンソン」は洗練されたイメージだったため、当時の流行歌には「琵琶湖シャンソン」などタイトルで、シャンソンにあやかろうとしたものも見受けられる。

Columbia Society of Music Connoisseurs [編]『シャンソン・ド・パリ解説書』日本蓄音器商會,1940.5【KD841-H350】

戦前のシャンソンの到達点は、昭和13(1938)年、日本コロムビアから発売されたSP6枚組の《シャンソン・ド・パリ》である。本場の音源に歌詞と解説付き、しかも表紙や挿絵は藤田嗣治という豪華さ。レコードが1枚1円50銭であった頃に、11円という高値だったが大人気で、2千組の予定が1万2千組を売った。監修・解説の蘆原英了(1907-1981)は叔父藤田の影響でフランス文化に関心を持ち、シャンソンをはじめとするフランス文化の紹介者として大きな功績を残した。

本書は、好評だったこのレコード集の第2集(昭和15(1940)年発売)の解説書。こちらも1万2千組売れた。蘆原は冒頭の概説「巴里のシャンソン」で、シャンソンを「一般大衆が単に聴手であるのではなく、彼等自身がそれを歌ふ人である」「一篇の詩であると云ふよりも、一篇のドラマである」と説明する。表紙絵は洋画家・宮本三郎(1905-1974)。昭和13(1938)年から翌年にかけて渡仏している。

(2)戦後

昭和20年代後半から、大々的にシャンソンブームが起きる。シャンソン喫茶「銀巴里」の開店(昭和26(1951)年)、ダミア(1889-1978)やイヴェット・ジロー(1916-2014)などの有名歌手の来日、イブ・モンタン(1921-1991)の《枯葉》のヒットなど、トピックには事欠かない。日本人歌手が活躍し、日本人の創作によるシャンソンも数多く誕生した。レコードを鑑賞する会も各地で行われている。中学生向けの雑誌にも「ただきれいな言葉が並んでいるのではなく、人生の何かをついている」「ご用聞きの小僧さんから大臣まで、みんなが楽しく歌う」「並木道や石畳にしみこんでいる歌それがフランスのシャンソン」(「中二・ディスク・ジョッキー 心の歌・シャンソン」『中学生の友 2年』4(10) 1961年1月【Z32-465】)と紹介されたほどである。

フランス本国では広義の歌を指す「シャンソン」。しかし、日本人にとっての「シャンソン」は、この頃に定着したこうしたイメージと楽曲なのである。