- 本の万華鏡

- 第14回 アフリカの日本、日本のアフリカ

- 第1章 アフリカに渡った日本人

- はじめに

- 第1章 アフリカに渡った日本人

- 第2章 日本に渡ったアフリカ人

- 第3章 日本とアフリカ、ものの交流

- 年表

- おわりに・参考文献

第1章 アフリカに渡った日本人

第1章では、アフリカに渡った日本人を取り上げます。江戸時代まではアフリカは目的地というよりは経由地でした。明治以降になると、アフリカで商売や研究を行う日本人も増えてきます。

明治以前~阿弗利加へ行った侍たち~

明治時代以前では、天正遣欧少年使節団が喜望峰を経由していることが記録に残されています。その後、江戸時代末期に、幕府から数回遣欧使節団が派遣されています。この遣欧使節団は陸路でエジプトを横断し、地中海経由でヨーロッパに向かいました。

文久遣欧使節団 文久2(1862)年

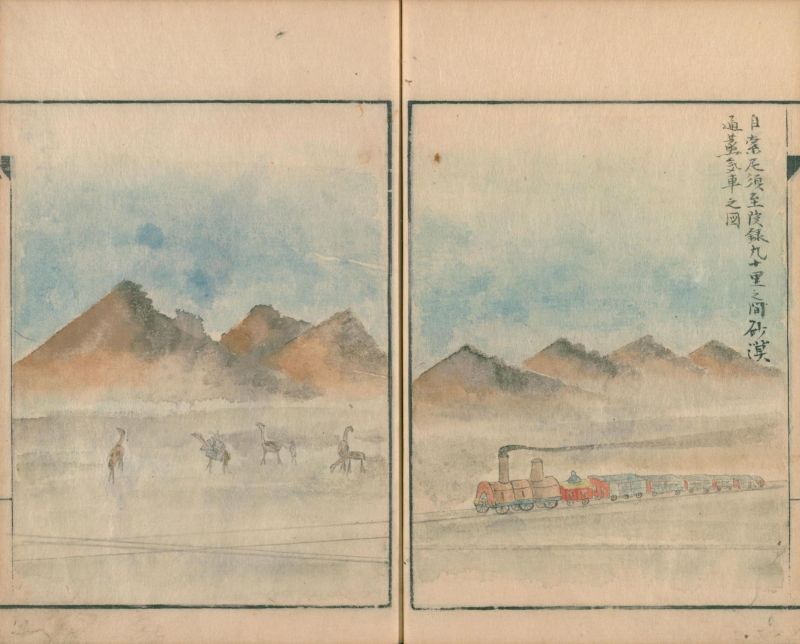

1)高島久也『欧西紀行 20巻』慶応3【831-97】

文久2(1862)年、幕府は江戸・大阪の開市、兵庫・新潟の開港の延期交渉のため使節団を送ることにしました。正使に選ばれた竹内保徳には開市・開港の延期交渉とならんで、広義の西洋文明全般にわたる調査研究を命じる回訓が発せられます。使節団は計36名で品川を出発し、ヨーロッパを目指すことになりました。この使節団には福澤諭吉も通詞として参加しています。一行はイギリス政府のフリゲート艦「オーディン」号で品川からスエズまで行き、陸路でカイロを経由してアレクサンドリアまで向かいました。

医師として使節団員に加わっていた高島祐啓(久也)が詳細に記載した『欧西紀行』では、スエズからカイロまで蒸気機関車に乗ったことなどが記されています。

横浜鎖港談判使節団 文久3(1863)年

文久3(1863)年に派遣された遣欧使節団は、団長の外国奉行池田長発にちなんで池田使節団とも第二回遣欧使節団とも呼ばれています。開港した横浜をもう一度閉めて鎖国したいという朝廷の強い意向もあり、列強との交渉のために幕府が派遣しました。この使節団がエジプトのスフィンクスの前で撮った集合写真が残されています。この写真はアントニオ・ベアト(1832-1906)によって撮影されたことが分かっており、写真左下にはA. Beatoのサインがあります。ベアトはイタリア出身の写真家で、明治維新前後の日本の写真を残しているフェリーチェ(フェリックス)・ベアトの弟です。アントニオはエジプトで活動しており、池田使節団がちょうどエジプトを訪問した際に、上掲の写真を撮影しました。

明治以降~阿弗利加へ行った旅行者、商売人、研究者~

明治期に入ると、日本人がハワイやアメリカ本土、オーストラリアに進出することが多くなります。しかしながら、1900年前後から排日運動がアメリカやオーストラリアで広がりをみせ始めます。こうした排日運動を避けるように、南アフリカに渡る日本人もいました。南アフリカは英語圏であり、日本人がそれほど進出していなかったからです。

また、旅行者として南アフリカを訪れる人もいました。以下では、世界一周の無銭旅行中に南アフリカを訪れた中村直吉と、彼が訪問先で出会った日本人を紹介しましょう。

旅行者

2)中村直吉,押川春浪 編『五大洲探険記 第4巻 亜弗利加一周』博文館,明治43【95-74】

中村直吉は、慶応元(1865)年、現在の愛知県豊橋市に生まれました。帽子専売業を営む一方で「生来大々的の旅行狂」の「風船玉」を自認し、まずは1888年に単身渡米します。働きながら北米各地をめぐり、1893年の一時帰国を挟んで1898年まで10年間、アメリカで過ごしました。アメリカでは、社会主義者として有名な片山潜に会っています。

その後、帰国し1901年から6年かけて五大陸を無銭旅行で踏破しました。旅行中は、豊橋の地方紙『参陽新報』と『新朝報』に関連する記事を寄稿していました。

帰国後、当時の著名な冒険少年作家であった押川春浪と共著で上記の『五大洲探険記』を出版します。『五大洲探険記』は全5巻の作品です。アフリカ訪問は第4巻の『阿弗利加一周』で取り上げられています。ちなみに各巻は、第1巻『亜細亜大陸横行』(朝鮮半島、中国大陸、タイ)、第2巻『南洋印度奇観』(東南アジア、インド)、第3巻『鉄脚縦横』(ペルシャ、トルコ、ギリシャ、イタリア、中東・ヨーロッパ)、第4巻『阿弗利加一周』、第5巻『欧州無銭旅行』(ヨーロッパ)という構成になっています。

第4巻『阿弗利加一周』は、大西洋のマデイラ島からケープタウンに渡る船から始まります。無賃乗船をめぐる船会社との交渉や、ケープタウンに上陸する際の移民官による入館審査について書かれています。ケープタウンからはトランスバール共和国へ向かい、国内の有名な金鉱を視察しました。

中村直吉の無銭旅行とは、出発前に有志からのカンパで集めた100円(現在の価値で約15万円)の旅費と旅行証明簿を持って、基本的には徒歩で移動し、世界探検家という肩書を使って食事や宿泊を無償で援助してもらうという形でした。また船での移動も基本的には無賃交渉を行って、ただで乗せてもらうということをしていたようです。無銭旅行者は中村直吉に限ったことではなく、ドイツ人やベルギー人の無銭旅行家が日本を訪れていたようです。彼らも無銭旅行者という名刺を見せて宿泊などを援助してもらっていました。

中村直吉は、旅行証明簿に自己紹介や直接国税を払っている、旅費は自ら調達するなどと書いています。また貴族院議員の伊沢修二にこの証明簿を持っている中村何某はけっして怪しくないというような紹介文を書いてもらっていました。訪問した各国でも著名人を訪れては、旅行証明簿に署名してもらい、紹介状として使っていました。

アフリカでの商売~雑貨店、洗濯屋~

青木澄夫『アフリカに渡った日本人』時事通信社,1993【DC812-E155】によると、中村直吉が世界一周の旅行に出かける以前の明治36(1903)年には、ケープタウンには20人ほどの日本人が在留していました。その中でも古谷駒平はミカド商店という雑貨屋を開いており、日本人の従業員を雇うなど成功を収めていました。中村直吉もケープタウンにたちよった際に古谷駒平に会っています。トランスバールへの旅行許可証の申請のための保証人になってもらったり、自宅に泊めてもらったりということが『阿弗利加一周』に書かれています。

ここでは、古谷駒平の他、岩崎貫三、赤崎伝三郎など南アフリカで商売を行っていた日本人を紹介しましょう。

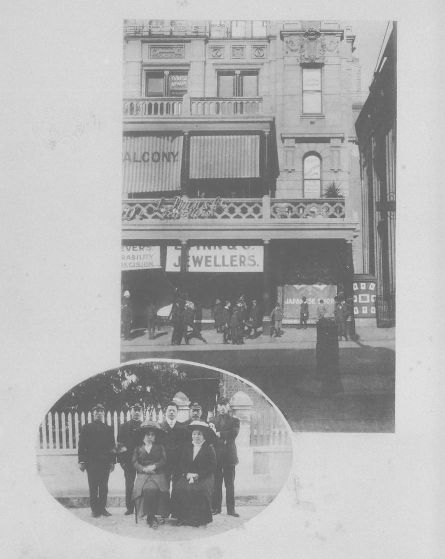

古谷駒平は、茨城県出身でケープタウンに来る前はアメリカ本土でアメリカ人と共同で事業を行った後、ハワイに渡り、移民会社関係で活動していたようです。28歳の時に、妻と一緒にケープタウンへ渡りました。そこでミカド商会を開業しました。1898年の開店以来、日本雑貨や南アフリカ産の羊毛などを扱っていました。古谷自身はミカド商会の経営を日本人に任せ、1915年に帰国します。第2次世界大戦の激化に伴い、1942年に南アフリカ政府から日本人に退去命令が出されます。その後、ミカド商店の財産は敵国の財産のため没収されてしまいました。

ミカド商店で扱っていた商品は、主に雑貨でした。神戸市商工課が作成した海外商工名鑑には、ミカド商店で扱っていた雑貨の品目が紹介されています。羊毛、薬品、綿毛、絹布、綿織物、化粧品、コピー紙、製図紙、扇子、石綿、電球などが挙げられています。これらの品目については、神戸市商工課『海外商工名鑑』神戸市商工課,大正11【374-81】で見ることができます。

また、世界周航を行っていた東京商船学校の練習船大成丸がケープタウンに立ち寄った際の記録写真に、古谷駒平夫妻や店の写真を見ることができます。

岩崎貫三は、汽船のボーイとしてオーストラリアに渡航後、メルボルン市の株式仲買人の元で働き、その後オーストラリアメルボルンで洗濯業を開業しました。1898年から始まった南アフリカ戦争の影響で不景気におちいったオーストラリアを離れ、1900年にあえて戦争中の南アフリカ行きを決心し、仲間とともに計4名で南アフリカのナタールに渡りました。そして当地でも洗濯屋を開業しました。その後、洗濯屋を人に譲り、貫三商会という雑貨店をダーバンに開業しました。1903年には中村直吉がダーバンに立ち寄り、乗り継ぎの船を待つ間の1ヶ月岩崎家に逗留しました。1908年頃には雑貨店を人に譲り渡し、帰国したようです。

1904年頃からマダガスカルで商売を行っていた赤崎伝三郎もよく知られています。彼は、日露戦争中ロシアのバルチック艦隊がマダガスカル島に寄港した際に、いち早くインドボンベイの日本領事館に艦隊到着を打電し、海軍から感謝状が送られました。

からゆきさん

3)白川威海『実地踏査東アフリカの旅』博文館,昭和3【578-173】

これまで紹介した中村直吉や古谷駒平の他にも、アフリカに進出していた日本人がいました。娘子軍と呼ばれた、いわゆる「からゆきさん」です。1926年に大阪商船が開いたアフリカ東岸線の第一船のかなだ丸に乗りこんでいた大阪朝日新聞の記者だった白川威海は、ザンジバルでそれまでインドネシアなど南洋に進出していることは知られていた4、5人の日本人女性に会い驚いたというようなことを本書に書いています。

白川は、娘子軍がアフリカまで来ているということは、本国ではほとんどだれも知らないだろうと書いています。また、15、6歳のころから南インド洋の島を転々とし、何十年ぶりに日本人に出会う年長の女性もおり、これ以上に悲惨なことがあり得るだろうか、一日も早く、彼女らが故国へ帰ることができるようになればとも書いています。ここでの年長者からの聞き取りによると、娘子軍は少なくとも1894年頃からザンジバルに来ていたようです。

アフリカに渡った研究者たち

研究のためにアフリカを訪れた日本人もいます。その中で著名な研究者は黄熱病や梅毒の研究で知られている野口英世です。ガーナで黄熱病を研究中に、黄熱病に罹患し死去しました。ここではアフリカに行った日本人研究者として野口英世に縁のある資料をご紹介します。

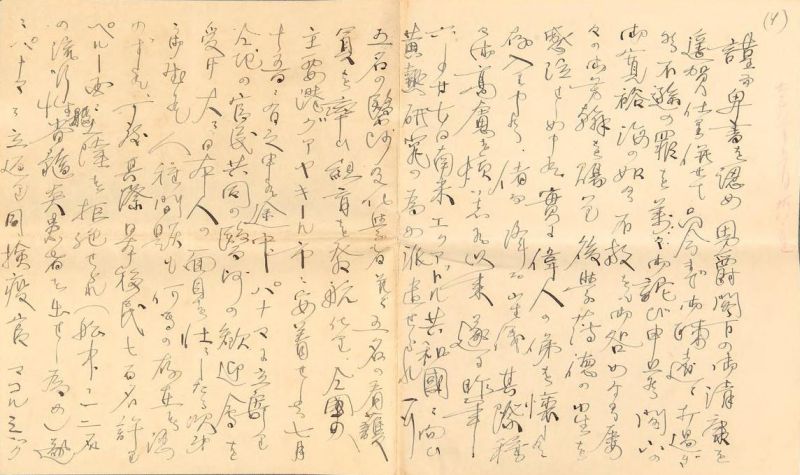

野口英世は、多くの書簡を残しています。書簡は、両親や妻に宛てたものや恩師、恩人に宛てたものまで残されています。国立国会図書館では、憲政資料室の『石黒忠悳関係文書』の一資料として、野口英世直筆の手紙を所蔵しています。

4)野口英世書簡,「大正8年4月28日付け石黒忠悳宛野口英世書簡」【石黒忠悳関係文書936】

石黒忠悳(いしぐろただのり)は野口英世と同郷出身で、日本陸軍医制度の礎を築いた人物です。野口英世は伝染病研究所に所属していた時に、米国の病理・伝染病学者でロックフェラー医学研究所医学部長のサイモン・フレクスナーの東京視察を案内します。軍医監であった石黒忠悳は野口英世を呼んで、フレクスナー視察の報告を行わせました。この石黒宛ての手紙の中で、エクアドルに黄熱病の研究に行ったこと、エクアドルの首都キトで国賓として招かれ、軍隊に対し黄熱病の予防接種を行ったことなどを書いています。

野口英世記念会 編『野口英世書簡集』野口英世記念会,1989【GK98-E30】には、多くの書簡が活字化され、まとめられています。その中には、ガーナに向かう前にアメリカからイギリスへの船上で知己のデンマーク国立血清学研究所のマッセン所長に宛てた手紙も収録されています。野口英世は西アフリカの黄熱病の病因を突きとめるためにガーナのアクラに向かうこと、先に現地入りしていた調査隊へ野口英世の研究室から数人が参加していたが、その中の一人がラゴスで亡くなったと書かれています。原因はこの手紙では書かれていませんが、野口英世は、これまで南米などで扱ってきた感染症とは違うものを扱うことになると書いています。

野口英世とアフリカの関わりは、現在でも野口英世アフリカ賞という形で残っています。同賞は、5年に一度TICADの開催に合わせて、アフリカにおける医学研究や医療活動などの分野で顕著や功績を上げた人に贈られます。

野口英世の他にも、多くの研究者がアフリカを訪れています。その中でも、蜂須賀正氏は、貴族出身の殿さまの研究と揶揄されながらも熱心に探険・研究に取り組んでいたようです。蜂須賀正氏は元々鳥類研究者で、絶滅したドードーについての博士論文を書いています。1930年には、アフリカのベルギー探険隊に同行し、コンゴで日本人として初めて野生ゴリラと対面したことが記録に残されています。

三好武二『世界の処女地を行く』信正社,昭12【713-182】

戦後~アフリカへ行った日本銀行員、外務大臣~

これまで紹介したように、明治から昭和前期にかけて多くの日本人がアフリカを訪れ、その中にはアフリカに定住した人もいました。しかし、第二次大戦によって日本とアフリカの関係は絶たれ、アフリカに在住していた日本人のほとんどは1942年までに日本に帰国しました。

戦後の日本とアフリカの関係は、商社を中心とする商業の分野でまず活発になりました。1950年代以降、日本の商社がアフリカ各国に進出し、繊維製品や機械製品を輸出して、銅、鉄鉱石、マンガンなどの資源を輸入しました。1970年代になると、日本-アフリカ間の貿易問題や、オイルショックによる資源問題に対処することが不可欠になったことから、政府レベルでの交流や国際協力が急速に発展していきます。

6)服部正也『ルワンダ中央銀行総裁日記』中央公論社, 1972【DF256-12】

日本銀行の行員だった著者は、国際通貨基金からの要請に応じて、ルワンダ独立3年後の1965年にルワンダ中央銀行の総裁に着任しました。本書では、破産寸前で「これ以上悪くなることは不可能」だった中央銀行に赴任してから、ルワンダ経済の「諸悪の根源」たる二重為替相場制を解消し、併せて経済の自由化を核とする経済再生計画を策定するまでの経緯が詳しく述べられています。計画策定後も、著者はルワンダ倉庫株式会社の設立やバス公社の再建などの独創的な活動を通じて、ルワンダ経済の発展に努めています。経済再生計画が着実に実施され、1970年に実を結ぶのを見届けて、翌年著者は総裁の座をルワンダ人に引き継ぎ、6年間滞在したルワンダに別れを告げます。本書は1972年に出版されましたが、本書を書く気になった理由の1つは「アフリカ諸国に対する日本人の関心が、もっぱら資源とか市場とかの、現実的な利益を中心にしており、国民というものに対しては、あまり考慮が払われていないことに対する危惧である」と記されています。

1950年代後半から相次いだアフリカ諸国の独立に際し、日本政府はすみやかに新独立国の承認と国交の樹立を行いました。しかし、日本の対アフリカ外交は戦後長らく消極的であり、木村俊夫が日本の外相として初めてサハラ砂漠以南のアフリカを訪問したのは、第一次オイルショック後の1974年のことでした。

『月刊アフリカ』【Z8-34】1975年2月号では、木村外務大臣(当時)がインタビューに答え、アフリカ5カ国(ガーナ、ナイジェリア、ザイール(現コンゴ民主共和国)、タンザニア、エジプト)を訪問した意図や感想を述べています。この中で木村は、訪問先にアフリカを選んだ理由として、「アフリカ大陸からはいまだに植民地的な感じが払拭されていません。(中略)これに対してわが国が国際道義的にはっきりした姿勢を示すことがまず第一歩じゃないかということです」と語っていますが、一方で当時人種差別国だった南アフリカと盛んに貿易を行っていることに対する他のアフリカ諸国の批判を抑える意図があったとも述べています。

なお、首相として初めてサハラ砂漠以南のアフリカ歴訪を行ったのは森喜朗で、2001年に南アフリカ、ケニア、ナイジェリアを訪れました。

文久遣欧使節団と中村直吉の行程をまとめました。

青年海外協力隊

青年海外協力隊

アフリカへ行く日本人ということでは、青年海外協力隊の活動もその例として挙げることができます。青年海外協力隊とは、![]() 国際協力機構(JICA)のウェブサイトによると「開発途上国からの要請(ニーズ)に基づき、それに見合った技術・知識・経験を持ち、『開発途上国の人々のために生かしたい』と望む方を募集し、選考、訓練を経て派遣」するものです。

国際協力機構(JICA)のウェブサイトによると「開発途上国からの要請(ニーズ)に基づき、それに見合った技術・知識・経験を持ち、『開発途上国の人々のために生かしたい』と望む方を募集し、選考、訓練を経て派遣」するものです。

協力隊の機関誌である『若い力』1巻1号(1965年7月)【Z24-195】によれば、当時はアジアを主な派遣先とし「アフリカ地域についても適当なプロジェクトがある場合は」派遣するとなっていました。しかし数年後の同誌や、『日本青年海外協力隊のあゆみ 昭和40・41年度』【DE71-70】などでは、早くもケニアやタンザニア、モロッコでの活動が多数紹介されており、草創期からアジアだけでなくアフリカとのつながりも深かったことがうかがえます。

『青年海外協力隊20世紀の軌跡』【DE71-G206】という資料には、「アフリカへの派遣は、その後も東西を問わず進展して、派遣中の隊員数がアジア地域を上回るようになった」と書かれています。協力隊のイメージとして、アフリカでの活動を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

現在では、アフリカ各国に理数科教師、コミュニティ開発、コンピュータ技術、看護師、自動車整備、理学療法士、司書などさまざまな職種の隊員が派遣され、「開発途上国の経済・社会の発展、復興への寄与」「友好親善・相互理解の深化」「国際的視野の涵養とボランティア経験の社会還元」という目的のもと、アフリカの人々とともに活動しています。

タンザニアにおける青年海外協力隊員(司書)の活動風景

1:小学校で紙芝居を上演。

2:司書学校での講義。

3:現地の司書に児童サービスを指導。

4:孤児院で読み聞かせや交流を行う。

次へ

第2章 日本に渡ったアフリカ人