- 本の万華鏡

- 第36回 絵本のむかーしむかし

- 第一章 明治と江戸の赤本・豆本

- はじめに

- 第一章 明治と江戸の赤本・豆本

- 第二章 御伽草子の世界

- おわりに・参考文献

第一章 明治と江戸の赤本・豆本

明治の昔話と赤本・豆本

巌谷小波の『日本昔噺』

明治時代は、西洋の技術や芸術が積極的に取り入れられ、近代化が進んだ、新しい時代の幕開けでした。一方で、江戸時代に育まれた庶民文化が完全に失われたわけではなく、明治時代以降も文学や美術などの題材に取り入れられました。昔話の世界では、巌谷小波(1870-1933)が江戸時代から伝えられていたお話を集成し、当時の代表的な出版社の一つだった博文館が『日本昔噺』として子ども向けに活版印刷で出版しました。

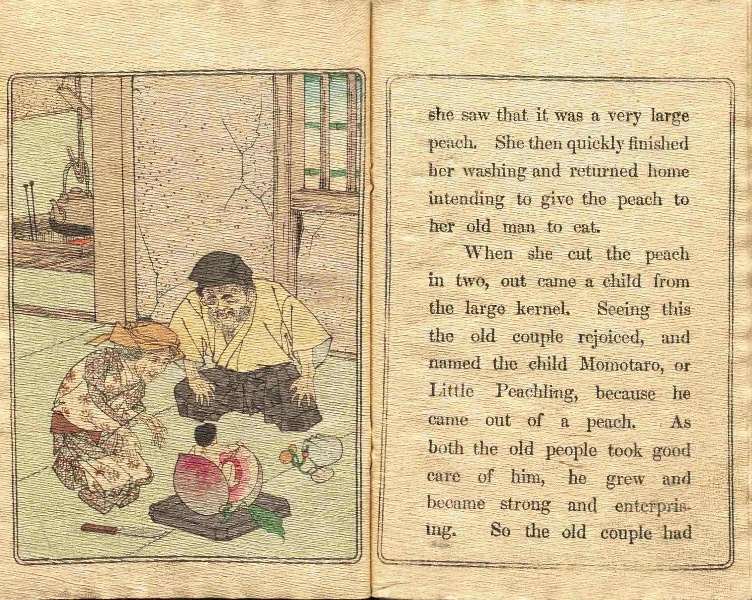

明治27~29(1894-1896)年にかけて出版された全24冊の『日本昔噺』シリーズは、明治まで伝わっていた様々な御伽草子や口承で伝えられていた昔話をもとにしており、「桃太郎」、「ぶんぶく茶釜」、「花咲爺」なども収録されました。巌谷は、古くから伝わる御伽草子に見られる冗長な展開を避けて、より「子ども」を意識した昔話の世界を作ったと言われます。挿絵は小林清親、富岡永洗、尾形月耕をはじめとした明治時代を代表する画家・浮世絵師が描いています。

コラム ちりめん本

「ちりめん本」とは、細かく皺を寄せたちりめん状の和紙が使われた、明治中期から昭和初期にかけて出版された小型の和綴じ本です。日本に滞在する外国人向けに出版され、お土産として海外に広がりました。ちりめん本の先駆者になったのは、長谷川武次郎という人物です。長谷川は明治18(1885)年に「桃太郎」をはじめとした日本の昔話をシリーズとして出版しています。その他にも、多くの昔話がちりめん本として出版されました。

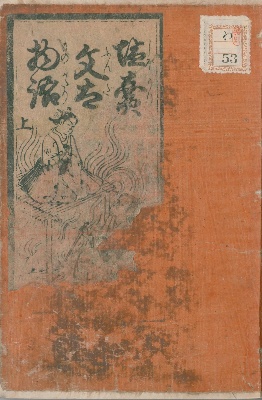

明治の赤本

巌谷が『日本昔噺』を発行する以前に流通していた木版刷りの「赤本」を見ていきましょう。「赤本」とは、もとは江戸時代に作られた絵入り読み物で、表紙が丹色(黄味を帯びた赤)の子ども向けの絵本を指します。明治の赤本も子ども向けの絵本を指しますが、濃い赤色の表紙が特徴的です。

赤本の題材は語り継がれてきた昔話や軍記物など多岐にわたっていました。ここでは、明治に出版された、赤本の「かちかち山」と「花咲爺」の一例を紹介します。

爺は狸を捕らえて吊るしていたが、嘆く狸を婆が不憫に思い、縄を解いたところ、狸は婆を食い殺して婆汁を作った。狸は婆に化けて爺とともに婆汁を食べた後、正体を現し逃げる。爺は飼っていた兎にこのことを話して嘆くと、兎は悔しがり仇を取ると言う。兎は、狸が背負う焚き木に火を付けて火傷をさせたり、その火傷に唐辛子味噌を塗ったりし、最後には舟あそびに誘って狸を土舟に乗せ、沈めた。

正直な爺と婆は飼い犬を可愛がっていた。犬に連れられ穴を掘った爺は、金銀を手に入れた。欲深い爺も嫌がる犬を連れて穴を掘るが人骨などが出たので、犬を殺した。悲しむ正直な爺が死んだ犬を木の下に埋めると木は大木になり、その木で臼を作って餅をついたところ、黄金が出た。欲深い爺も同じことをしたが黄金は出ず、臼を囲炉裏にくべた。正直な爺がその灰をもらい枯木に登って撒くと花盛りとなり、殿から褒められる。欲深い爺も灰を撒いたが、殿の口に入り殴打される。欲深い爺は改心して善人になりどちらの爺も家が栄えた。

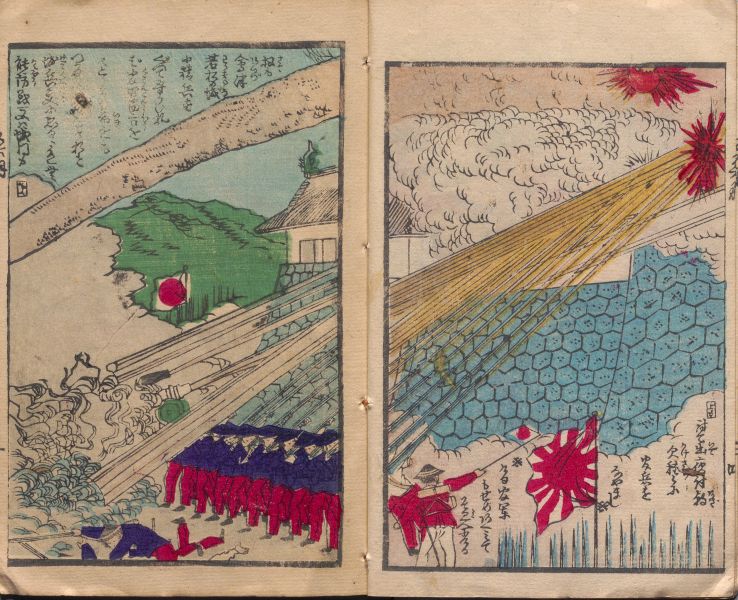

また、桜田門外の変や戊辰戦争等、幕末から明治維新にかけて起こった出来事を題材にした赤本もあります。

明治の豆本

明治の赤本に加えて、版を重ねて出版されていたのは豆本です。大きさに明確な定義はありませんが、およそ縦12cm、横8cmほどのものが多く、子どもの手のひらに乗るくらいのサイズになっています。中には、雛豆本と言われる更に小さいサイズの豆本もありました。

揃いものの豆本

雛豆本(左)と豆本(右)

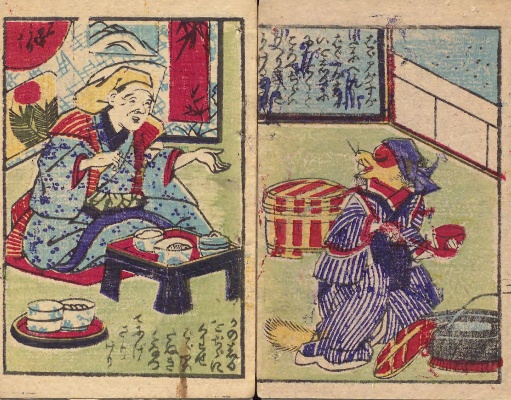

豆本は、2~3銭(現在の500円前後)という安価な値段で買え、形式や表紙に工夫を凝らしたものでした。揃いものとして何冊かがまとめて販売されており、純粋な読み物というよりも、子どもが集めたり絵を見たりして楽しむような玩具的な要素もあったようです。色鮮やかな多色刷りの表紙は子どもの目を引いたのでしょう。内容は同じでも表紙だけ付け替えられた版が繰り返し出版されていました。

江戸の赤本

明治時代に広く浸透した豆本や赤本は、江戸時代の子ども向けの絵本「赤本」を受け継いだものでした。

江戸時代に絵本が流通した背景には、江戸・大坂・京都を中心とした出版文化の隆盛があります。かつて絵巻や書物は手で書き写して伝えられており、一部の人々の手にしか渡らないものでした。しかし、江戸時代に木版による印刷・出版技術が普及すると、大量にかつ安く本を出版することが可能になり、都市に住む人々なら比較的容易に本を手にすることができるようになります。これまで口承で語り継がれていた数々の昔話も読み物になり、出版されることで読み継がれるようになりました。

加えて、寺子屋などの教育施設の普及により実用的な計算や読み書きを学ぶ機会が増え、文字を読める子どもが増加していました。こうした子どもを読者に位置付けて、子ども向けの絵本の出版が図られるようになった可能性が高いと言われています(内ケ崎有里子『江戸期昔話絵本の研究と資料』【KG241-G5】)。

江戸後期の豆本

子ども向けの豆本が出版されたのは江戸後期頃で、刊行年不詳の作品が多いものの、早いものでは文化年間頃(1804-1818)から出版されていたと言われます(鈴木重三「江戸の昔話絵本素描」【UP74-20】)。

爺は山へ行き、婆が川で洗濯をしていると、大きな桃が流れてくる。婆は持ち帰り、爺と半分食べると二人とも若返った。若返った婆は子どもを産み、その子は桃太郎と名づけられ文武に才を発揮した。16歳になると、鬼ヶ島に行って宝を取ってくると告げ、爺と婆が作ったきび団子を持って出発した。猿、雉、犬をお供に鬼ヶ島で鬼を破り、鬼は宝を差し出して命乞いをした。功績を上げた桃太郎は宝を持って帰る。両親は喜び、家は栄えた。

鎌倉時代に成立した軍記物語『源平盛衰記』の著名な8場面が描かれている。義経が鵯越の逆落としに成功した一ノ谷の戦いの場面や、敦盛が熊谷直実に討ち取られる場面、屋島の合戦で二位の尼(平時子)が安徳天皇を抱いて海に入る場面などが収録されている

鬼たちが雲の上で四季折々の天気を操っているお話。団扇や吹き竹などで風を作ったり、世界を覆うくらい大きなじょうろで雨を降らせたり、夕立にするために雷が雲に乗って太鼓を叩き、女房の稲妻が鏡を使って空を光らせたりしている。

江戸中期からの絵本「赤本」

18世紀の初め、宝永年間頃(1704-1710)には、赤い表紙を持つ中本(約18cm×約13cm程度)形式の絵本が江戸を中心に流通しました。これがいわゆる江戸時代の「赤本」になります。赤いと言っても明治期の赤本のように濃い赤ではなく、当時好まれた丹色(黄味を帯びた赤)であることが特徴です。

赤本は、1冊が5丁(10ページ)ほどと長くなく、中身も絵が主体で文章はほとんど仮名で書かれており、子ども向けに制作されたと考えられています。文字を読めない子どもは、親に絵解きをしてもらっていたことでしょう。

赤本では様々な昔話が描かれましたが、その中には、室町時代に成立した御伽草子として伝えられた物語も含まれています。室町時代に発展した御伽草子は、読み手が広がっていたものの、子ども向けの文学ではありませんでした。江戸時代になり、そうした御伽草子をもとにしたお話も赤本の題材になりました。ここでは御伽草子に由来するお話のうち、『はちかつきひめ』、『塩売文太物語』を紹介します。

いわゆるシンデレラストーリー。鉢かづきひめは、母を亡くした後、継母に追い出されて川に身を投げるが、長谷の観音を信心していた母が頭に被せた鉢のおかげで漁師に助けられる。人里で笑われていた姫を三位の中将が屋敷に連れ帰り屋敷で働かせた。姫は中将の子の宰相殿と仲良くなり見初められる。中将の両親は結婚を断念させるため、姫を嫁比べに出そうとする。姫と宰相殿は屋敷を忍び出ようとすると、鉢が外れて中から宝が出るとともに姫の美しい姿が明らかになる。嫁比べでも優れていた鉢かづき姫は、中将の子と結婚し幸せになった。

塩売文太夫婦の娘・小しおは塩屋大宮司に見初められる一方で、文太の家に泊まった都の商人・助八と歌を通じて仲良くなる。助八を待つ小しおは、家で預かっていた大宮司のおしどりを不憫に思い放してやる。大宮司の嫌がらせから逃れるために、小しおは助けに戻った助八とともに都に旅立つ。大宮司は怒り、文太夫婦をすまきにして海に沈めようとするが、二人の役人が来て夫婦を助けた。この役人は小しおが逃がしてつがいに戻れたおしどりだった。小しおは、実は身分の高い貴族だった助八と一緒になり、都に文太夫妻を呼んで幸せになった。

「花咲爺」などの昔話は、祖父母から父母へ、そして子どもたちに脈々と口伝えで語り継がれていたお話が、絵本になったと考えられています。そのため子どもたちにとっては、伝え聞いた話が実際に絵に描かれているという面白さがあったのでしょう。特に人気を博していたのは、いわゆる「五大昔話(桃太郎・かちかち山・舌切り雀・猿蟹合戦・花咲爺)」の赤本で、版を重ねて刷られていたことがわかっています。現代まで読み継がれているこれらの昔話は、この江戸時代から絵本に描かれていました。

東山殿(足利義政)に仕える茶道坊主のぶん福が狢(狸)を捕らえ、仲間と狢汁を作ろうとする。狢は死んだふりをして油断させ、茶釜に化ける。茶釜を拾った坊主等は湯を沸かし、熱くなった狢はたまらず正体を現す。狢は逃げ出し、化かされた坊主等は不届きとして東山殿に追い出されるが、再度狢を捕らえて褒美にあずかる。

「花咲爺」の古い形。本書は話の前半部分を欠いている。臼で正直爺が麦を引くと小判や金銀銭が出るが、慳貪爺が引くと糞が出る。これに怒った慳貪爺は、臼を割り囲炉裏にくべる。正直爺はその灰を貰って帰り、庭の枯れ木の上から撒くと四季の花が咲いた。殿と家臣はそれを見て気に入る。慳貪爺も真似して灰を撒いたが、花は咲かず殿と家臣の目に入り、殴られる。正直爺は、灰を入れたざるから金銀を手に入れ、富貴の身になる。

江戸初期の赤小本

人気を博した赤本の前身となる「赤小本」は、すでに江戸初期の寛文・延宝年間頃(1661-1681)に現れていました。赤小本は赤本のおよそ半分のサイズで、紙面の3分の1程度のところを境に上部が本文、下部に絵が描かれる体裁が多くなっています(『むぢなのかたきうち』参照)。

現存する赤小本は、2,3点しか確認されておらず、『むぢなのかたきうち』はそのうちの1点です。現代でも昔話の定番になっている「かちかち山」の古い形になっています。題簽(表紙に貼られたタイトル)には、『むぢなの敵討』、左端に『うさぎのちりく(兎の知略)』と書かれています。

山の畑で作業する爺が昼飯の団子を狢(狸)の穴に落としてしまい、もったいないので穴を掘り返したら、狢が出てきた。爺は狢を縛って婆に家へ持たせ、狢は天井から吊るされる。婆が臼で粟をついていると、狢が「私がつきましょう」というので、婆は縄を解いた。狢はわざと落とした粟を婆に拾わせ、杵でついて婆を殺し、汁にした。帰った爺に汁を食べさせると、「婆食らいの爺め」と躍り出た。

残念ながら、ここで話は終わり、『うさぎのちりく』に相当する丁(ページ)は欠落しています。この後、兎が出てきて知略を働かせる場面が描かれていたのでしょう。

ここまで、江戸時代に生まれ明治まで読み継がれた赤本について紹介しました。江戸時代になって、絵本に描かれたお話もありましたが、さらに古くから読み物に書き起こされ、描かれた物語もありました。この章で紹介した「鉢かづき姫」「塩売文太物語」は、室町時代から江戸時代初期に成立した御伽草子の流れを引き継いだお話です。次章では室町時代まで遡って御伽草子、奈良絵本を紹介します。

コラム 残酷な昔話

婆を殺して汁にする。狸汁ではなく「婆」汁を食べてしまい、爺が嘆き悲しむ…一見ぎょっとしてしまうストーリーですが、実は昔話の「かちかち山」は、このパターンで近代まで伝わっていました。このような残酷な形で伝わっていたことに対する考え方の一つに、現代と近世の子どもに対する目線の違いが挙げられます。現代では、子どもの目に触れるものは優しいものであるように配慮しようという傾向がありますが、江戸の人々は、教育的な意味合いも含めて、大人の世界をありのままに見せ、子どもを早く大人の世界に引き入れようとしていたとも言われています。

祖先から口承で伝えられてきた昔話は、現代の私たちからすれば、時に違和感を覚えるものもありますが、それぞれの時代に即して作られたものだと考えられます。時代とともに変化する社会背景や大人と子どもとの関係に応じて、お話の内容が作り変えられてきたことは非常に興味深い点です。

次へ 第二章

御伽草子の世界