- 本の万華鏡

- 第20回 本でたどる琳派の周辺

- 琳派が「琳派」になるまで

- はじめに

- 琳派が生み、本が伝えたかたち

- 琳派が「琳派」になるまで

- 海を越えた琳派

- 付録 本にみる、かわいい琳派

- 年表

- おわりに・参考文献

琳派が「琳派」になるまで

尾形光琳が大成させた芸術家たちの流脈について、現在は「琳派」と呼ぶことが多くなっていますが、「琳派」という言葉で彼らを表すようになったのは、比較的近年のことです。それまではさまざまな呼び方で、彼らは呼びならわされていました。

そもそも「琳派」は、「私淑」によって形成されたことをその特徴としています。俵屋宗達・尾形光琳・酒井抱一と、時代に隔たりのある作風の流れを、人びとはどのようにして一つの流派として認識するようになったのでしょうか。

ここでは「琳派」という流派が人々に認識されるまでを取り上げ、その時代背景と意味を考えます。

酒井抱一…「尾形流」

「琳派」を考えるにあたって避けて通ることができないのが、酒井抱一です。抱一は姫路城主酒井忠以(さかいただざね)の弟として江戸に生まれ、狩野派や浮世絵師に師事していました。37歳で出家した後、光琳に私淑し、すぐれた作品を創作していきます。光琳が宗達の原画を模写した「風神雷神図」の屏風の裏に描きつけた「夏秋草図屏風」がとくに有名で、「琳派」の代表的な画家と考えられています。

江戸時代後期には、抱一のほかにも大坂で活動した中村芳中(なかむらほうちゅう)など光琳風の作品を世に表した人々が多くいました。しかし、抱一が同時代の人々と比べ特徴的なのは、光琳の作品や文献を調査し、その成果を世に示したことです(抱一とその絵画を継承する画家らは、活動のフィールドを江戸に置いたことから、後に「江戸琳派」と呼ばれました)。

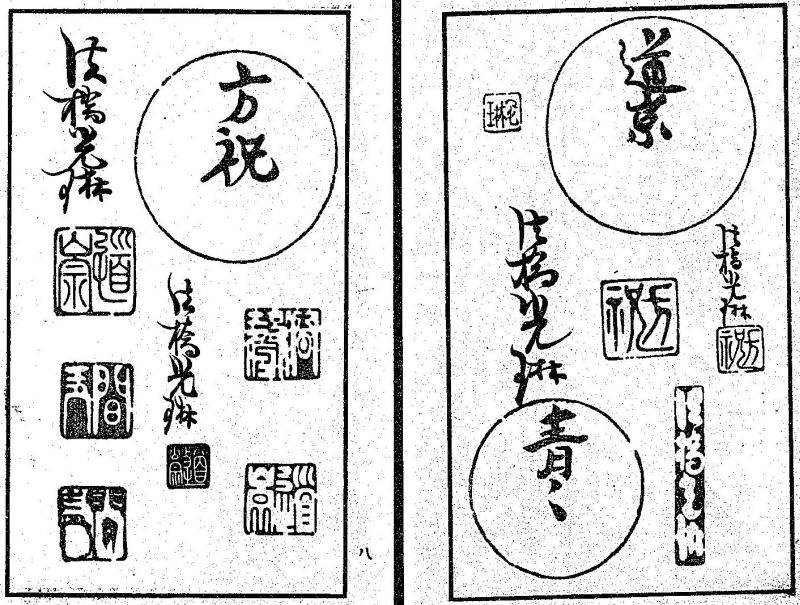

6) 中野其明編『尾形流略印譜』春陽堂,明治25(1892)【15-156】

酒井抱一は文化10(1813)年に『緒方流略印譜』と題した印譜を刊行しました。これは俵屋宗達や尾形光琳といった、現在「琳派」として語られる芸術家の落款や略歴を一枚の紙の裏表に刷り上げたものです。尾形光琳の百回忌にあたる文化12(1815)年、抱一はこれをもとに内容を充実させた冊子版の『尾形流略印譜』を刊行しました。この冊子では後に「琳派」と呼ばれることとなる流派を「尾形流」と呼んでおり、これが彼らを流派として設定した嚆矢であるとも考えられています。ここには俵屋宗達・俵屋宗雪・尾形光琳・尾形乾山など16名が挙げられています。 明治25(1892)年、『尾形流略印譜』は琳派の画家である中野其明(なかのきめい)(1834-1892)により増補され、再版されました。抱一や、その弟子で其明にとっては師にあたる鈴木其一(すずききいつ)(1796-1858)の落款などが追加されています。

明治時代…「光琳派」概念の形成

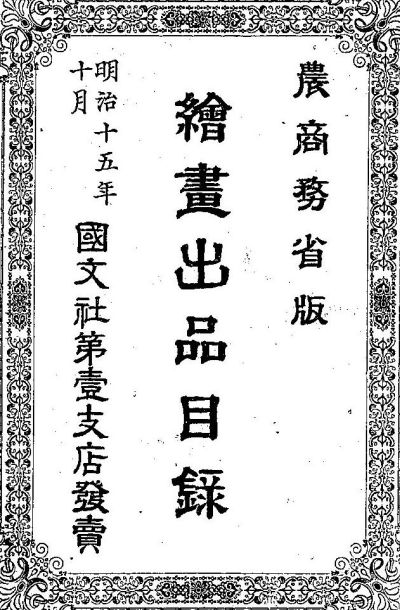

抱一以後も、宗達・光琳の遺風を受けた作品は産み出され続けました。海外からの伝統的工芸品に対する需要の高まりを受けて政府の関与のもと設立された美術工芸品の製作販売会社である起立工商会社においては、抱一の流れを汲む作家が蒔絵などの図案を担当し海外から好評を得ました。抱一の絵画を継承する人々が美術・工芸において活躍するようになると、彼らは光琳の画風を受け継いだということで「光琳派」と呼ばれるようになります。現代の琳派につながる「光琳派」という呼称は、その初めにおいては当時の現代作家を指し示すものだったのです。 例えば、明治15(1882)年に開催された官営の展覧会である第一回内国絵画共進会においては、中野其明や抱一の遺宅である雨華庵(うげあん)を継いだ酒井道一(1846-1913)などが、「光琳派」として区分されていました。

明治時代の中期に入ると、日本国内は開国以降拡大していた欧化主義が衰え、日本の伝統の再評価の機運が高まっていました。アーネスト・フェノロサ(Ernest Francisco Fenollosa, 1853-1908)や岡倉天心(1863-1913)の活動により、日本美術もまた再評価されていくようになります。この時代に刊行された2冊の本が、後世の「琳派」像形成に大きな影響を与えることとなります。

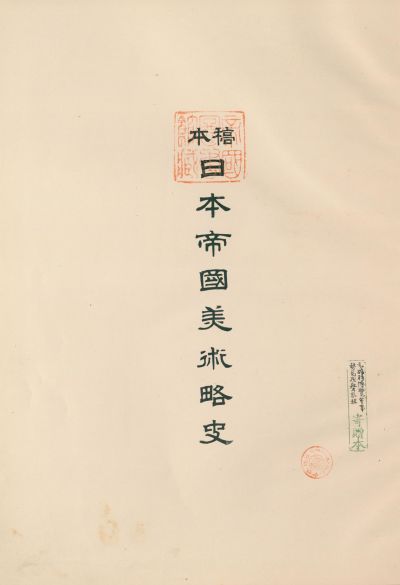

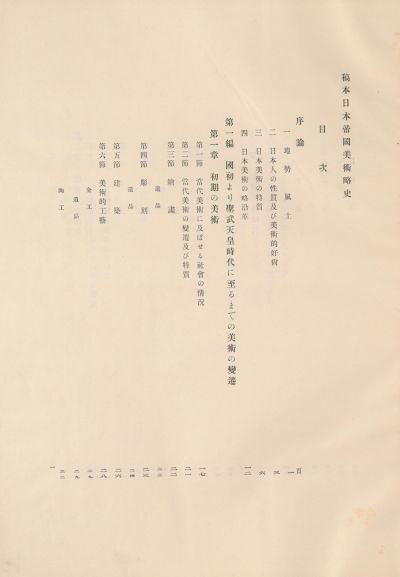

7) 帝國博物館編『稿本日本帝国美術略史』農商務省,明治34(1901)【貴7-126】

明治33(1900)年、第5回パリ万国博覧会への日本政府出展に合わせて、1冊のフランス語の本 Histoire de l'art du Japon がパリで刊行されました。これは、日本において初めてまとめられた体系的な美術史であり、世界に門戸を開き西洋諸国と対等に渡り合おうとする時代の日本が、その独自の伝統と文化を対外的に示すために書かれたものと考えられています。

編纂は岡倉天心が担当していましたが「美校騒動」等の影響もあり更迭され、最終的に福地復一(1862-1909)がその任につきます。

『稿本日本帝国美術略史』は Histoire de l'art du Japon のもととなった日本語原稿を明治34(1901)年に刊行したものです。ここでは「光琳派」として俵屋宗達・尾形光琳・尾形乾山・渡辺始興(わたなべしこう)・立林何帠(たてばやしかげい)・酒井抱一・鈴木其一・池田孤邨(いけだこそん)の名が挙げられています。これは当時活躍中の画家に対して使用されていた「光琳派」という呼称を、歴史上の流派まで押し広げて使用したものであり、その意味で画期的なものといえます。

Histoire de l'art du Japonの原文は、![]() フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France)のウェブサイトで閲覧できます。

フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France)のウェブサイトで閲覧できます。

『稿本日本帝国美術略史』の初版はごく小規模に流通したにとどまりましたが、明治41(1908)年には築地本願寺の建築で知られる伊東忠太(1867-1954)による改稿のうえ再版されます。その後、大正元(1912)年と大正5(1916)年には安価な縮刷版も発行され、市井の人々にも普及していきました。『稿本日本帝国美術略史』は戦前期を通じて、国によりまとめられた日本美術史として重要な地位を占めており、そのことは人々が「光琳派」という流派を認知するうえで少なからず影響を与えたことでしょう。

8) 田島志一編『光琳派画集』審美書院,明治36(1903)【400-55】

『稿本日本帝国美術略史』から2年後の明治36(1903)年に刊行された『光琳派画集』は、5冊組の豪華画集です。「光琳派」の名を冠したこの画集は、その編集陣が『稿本日本帝国美術略史』と共通していることも注目されます。なお、本書で取り上げられている作品は尾形光琳によるものを中心とし、その他に尾形乾山・渡辺始興・立林何帛・俵屋宗理(たわらやそうり)・酒井抱一・鈴木其一といった人々が挙げられています。現在は「琳派の祖」と考えられている本阿弥光悦や俵屋宗達は含まれていないことに注意が必要かもしれません。

帝国博物館初代総長などを務めた美術行政の重鎮であり、当時は枢密顧問官を務めていた九鬼隆一(1852-1931)による「序」では、「光琳派の本邦絵画史上に於ける地位は、洵まことに純然たる本邦絵画の粹(すい)を抽(ひ)き、抽象的技巧に長じ、最も装飾的趣致(しゅち)に於て、古今東西に卓越せり」と述べています 。

『稿本日本帝国美術略史』と『光琳派画集』という2冊の本をきっかけとして、「光琳派」という言葉と、流派としての概念が社会に次第と定着していくことになります。明治時代後期に、現在の「琳派」に連なる概念が形成されたと考えることができるでしょう。

20世紀…「琳派」の登場と定着

「光琳派」という言葉が社会に根づくまでの間、彼らに対する呼称は様々な形をとりました。一つの例として、大正2(1913)年に日本美術協会により開催された「俵屋宗達記念会」以降、俵屋宗達の評価が高まるにつれて、「光琳派」という呼称に異議を申し立てる人々がおり「宗達光琳派」と呼ばれたことがあります。また、本阿弥光悦の影響に着目した「光悦派」というものも用いられています。

現在の主流である「琳派」という呼び方は、「光琳派」あるいは「宗達光琳派」を略したものとされ、例えば文学作品としては芥川龍之介が大正7(1918)年に著した『京都日記』など、大正時代以降に使用例が見られます。

始めのうちは、「琳派」という呼称はややくだけた言い回しだったようですが、昭和に入ると美術史家の相見香雨(あいみこうう)(1874-1970)の著作に「琳派」という言葉が現れます。その名も「琳派叢談」というエッセイが昭和9(1934)年、雑誌に掲載されているのです(『塔影』10(1),1934.1【雑33-60】)。この頃には、美術を専門とする人々の間でも「琳派」という言葉が次第に使われるようになっていたようです。

この「琳派」という呼び方が社会に定着したのは、昭和47(1972)年に東京国立博物館で開催された創立百年記念特別展「琳派」が決め手であったと言われています。この展覧会の名を「琳派」とすることについて議論があったようですが、東京国立博物館の学芸部長であった千沢楨治(ちざわていじ)は「琳派展とした理由ですが、なかなか簡潔で要を得た名称が無くて。あまり長すぎてもいけないので光琳の『琳』を取ったのです」と記しています(千沢楨治「琳派展をめぐって」『芸術新潮』23(9),1972【Z11-97】)。

定着の途上にあった「琳派」という言葉は、国立の博物館で「琳派」の名を冠した展覧会が開かれたことをきっかけとして、世の中で圧倒的な主流となっていきます。多様な形をとった流派名の変遷は大きな区切りを迎えることになりました。

私たちが現在のように「琳派」という言葉を自然に使うようになるまでには、こうした歴史的な経緯があったということを知ると、「琳派」作品に触れるうえで、また違った趣を感じられるのではないでしょうか。

次へ

海を越えた琳派