- 本の万華鏡

- 第35回 探偵小説の世界へようこそ

- 第一話 日本における探偵小説の始まり

- はじめに

- 第一話 日本における探偵小説の始まり

- 第二話 日本の創作探偵小説の賑わい

- 第三話 名探偵

- 第四話 探偵小説を彩るトリックの世界

- おわりに・参考文献

第一話 日本における探偵小説の始まり

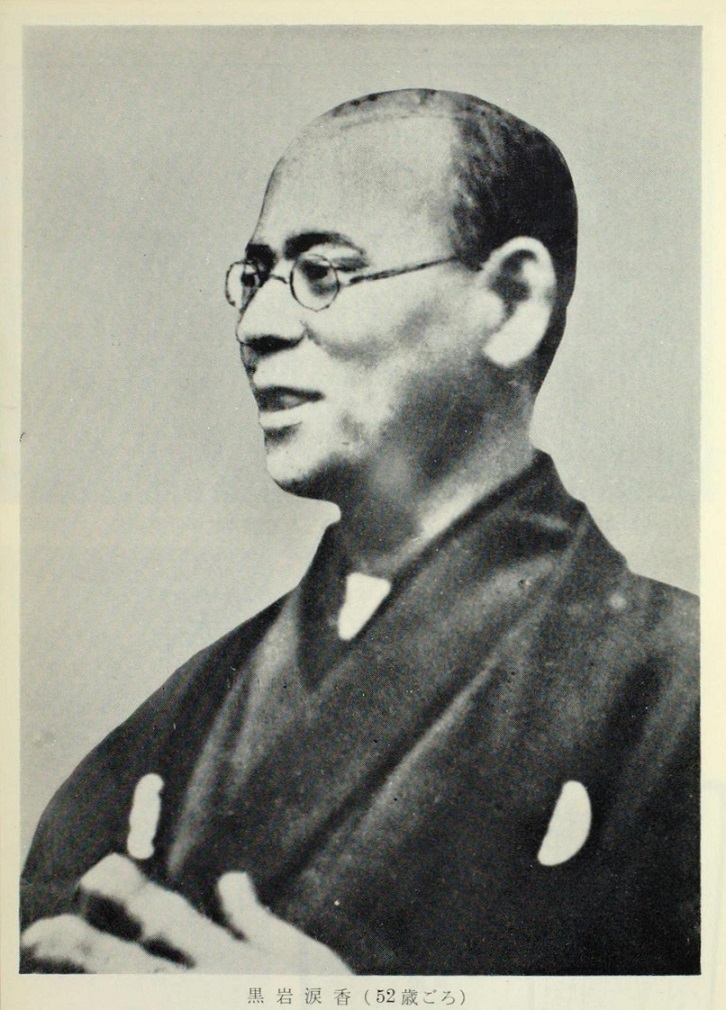

日本探偵小説史上「最大の巨人」 黒岩涙香

まずは明治時代、日本における探偵小説の定着に大きく貢献した人物をご紹介いたしましょう。あの江戸川乱歩が「日本探偵小説史上最大の巨人」(『日本推理小説大系』第1巻(明治大正集)【913.608-N6882】)と評した、黒岩涙香です。

明治21(1888)年に『今日新聞』に掲載された探偵もの『法庭の美人』が人気を博して以降、黒岩涙香は数々の作品を新聞に連載し、探偵小説の一時代を築き上げました。乱歩は、涙香の探偵小説が新聞に掲載されると、次の回を待ちかねる人々が新聞社の前に集まるというほどだったと記しています。

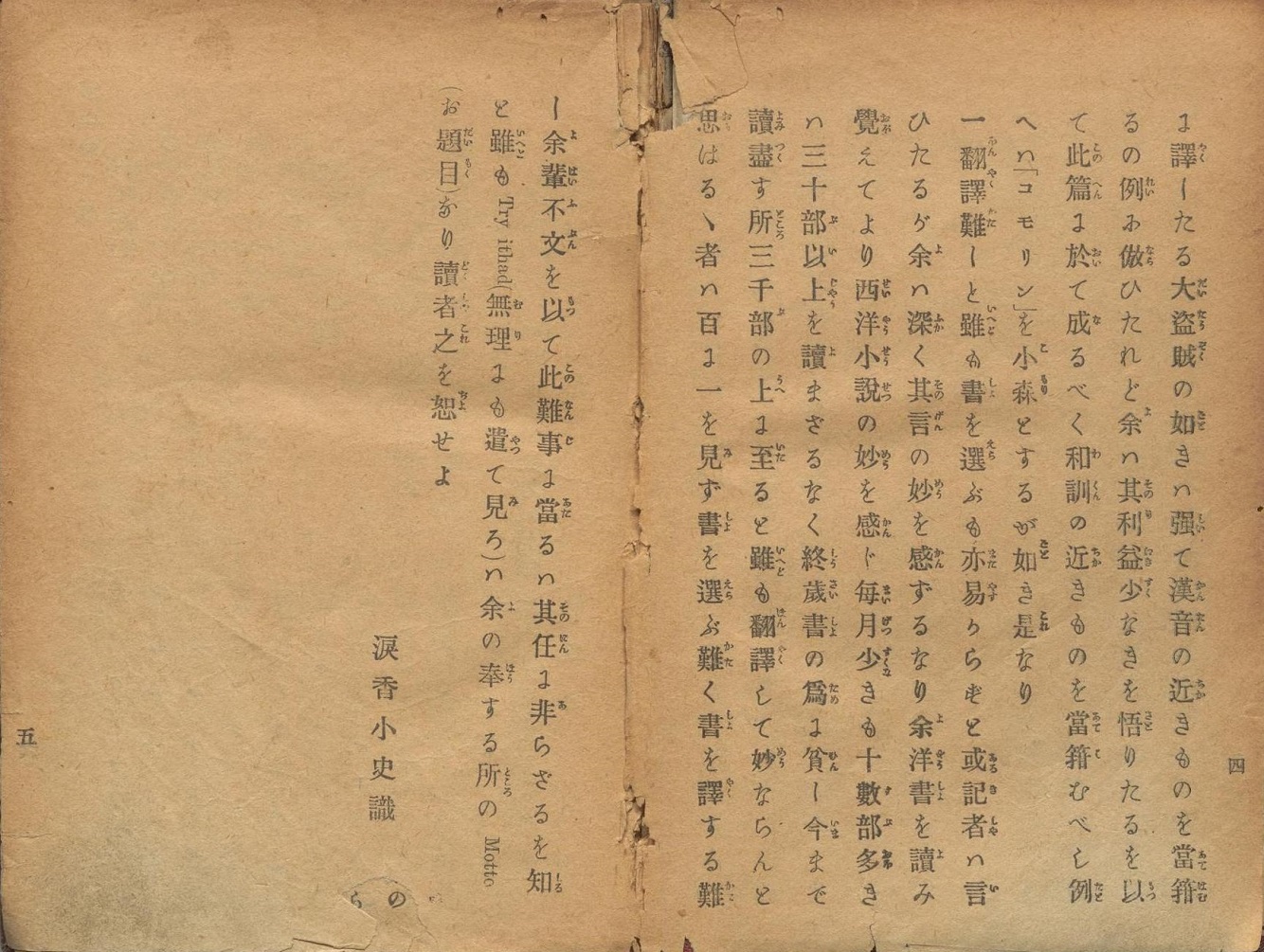

涙香の探偵小説が人気を博した理由の一つが、原作の選定にあります。涙香は数多くの外国作品を読み、その中から、訳すに値する優れた作品を厳選していました。そんな彼の選書への姿勢は、『人耶鬼耶』の緒言から読み取ることができます。

逐語訳にこだわらない涙香独自の訳文も読者を惹きつけました。登場人物や舞台を日本風に置き換えたり、原作の筋道を自由に作り替えたり、時には物語そのものを改作しました。日本人読者が読みやすいように改変された翻案作品は、逐語訳によくある不自然さがなく、当時の大衆に受け入れられました。

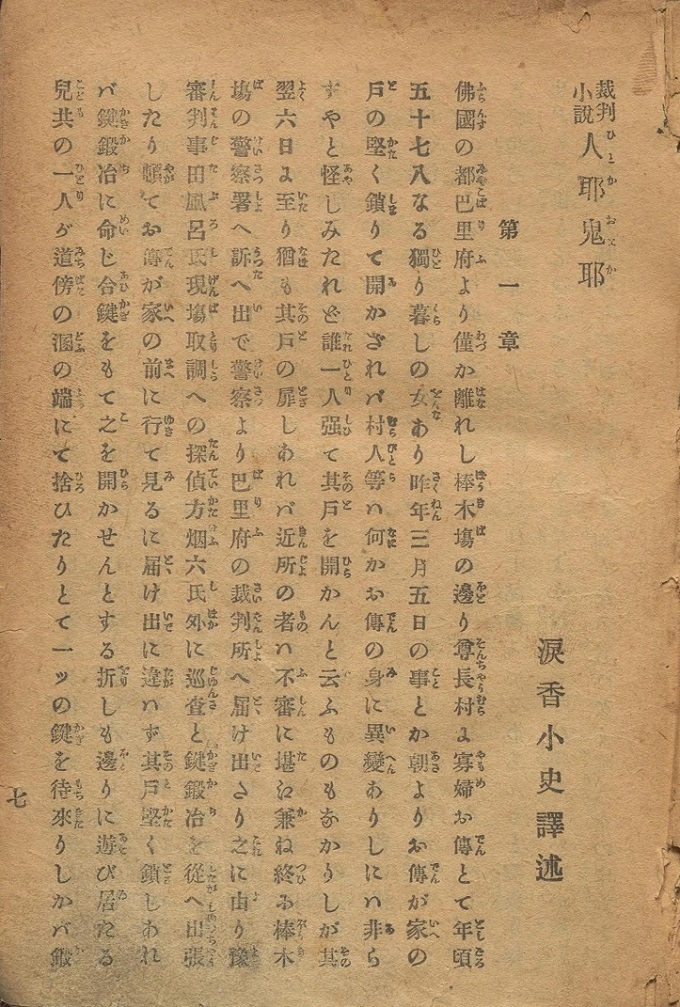

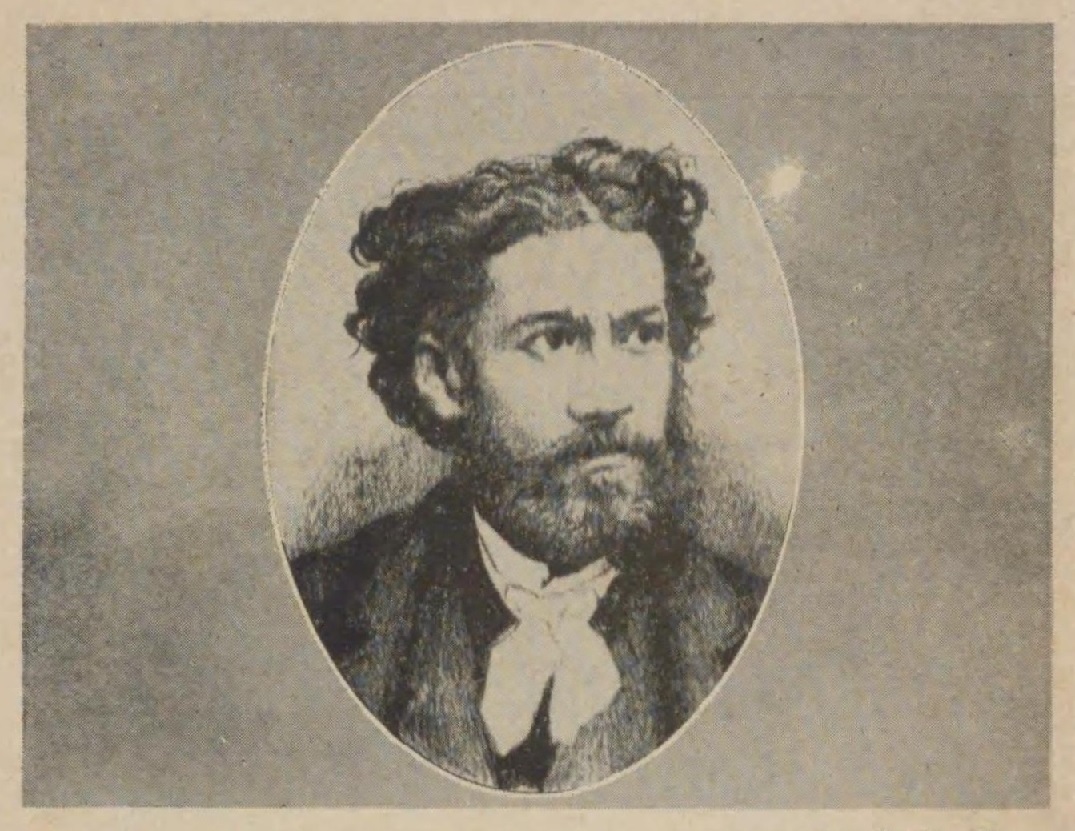

『人耶鬼耶』を取り上げ、改変の例を人物名でみてみましょう。原作は、世界初の長編探偵小説とも言われるエミール・ガボリオの『ルルージュ事件』(原題:L‘Affaire Lerouge)です。

物語はその昔伯爵家の乳母であったクローディーヌ・ルルージュが遺体で発見されたところから始まります。彼女が伯爵の嫡子と庶子を出生直後にすり替えていた疑いが発覚し、素人探偵チロクレールが事件の真相解明に乗り出す、という展開です。

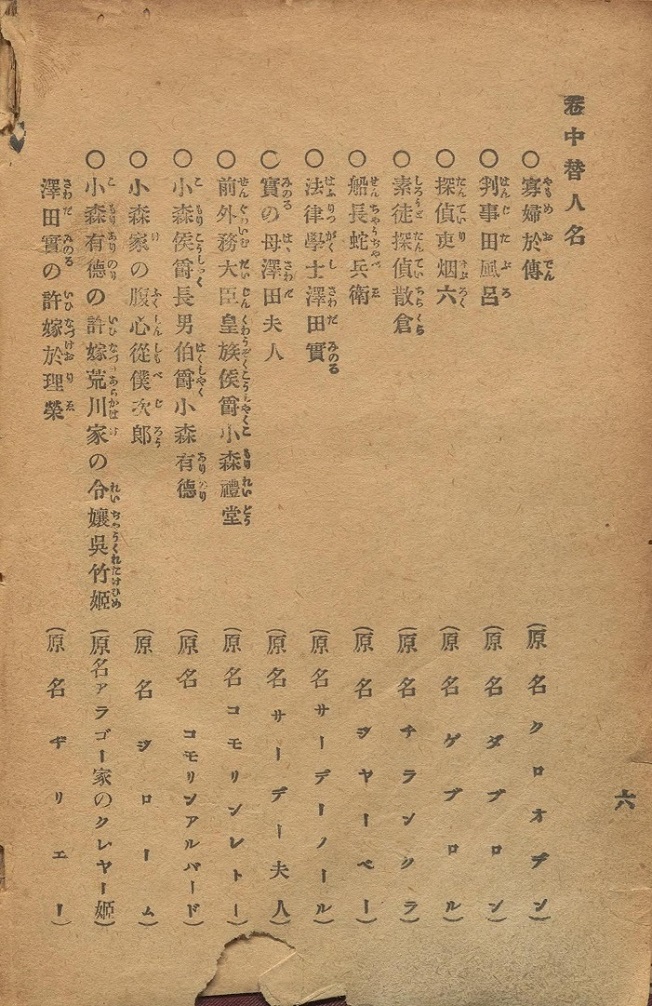

この作品では下図のように人物名が変更されています。上段が『人耶鬼耶』での人物名、下段が原作の名前です。

クローディーヌ(涙香読みだとクロオデン)が於傳(お伝)、チロクレール(チランクラ)が散倉というように置き換えています。原音に近い日本名にすることで、外国の人名に馴染みが薄い当時の読者にも読みやすくしています。また、終盤には原作からの大きな改変があり、これは緒言にある「一は人権の貴きを示し一は法律の軽々しく用ゆべからざるを示さんと欲するなり」というねらいを反映させたものと考えられます。涙香がどのような改変をしたのか、ぜひ他の翻訳による『ルルージュ事件』【692-39】と読み比べてみてください。

明治20年代探偵小説ブーム

涙香に続く探偵小説作家

涙香の探偵小説が人気となるや、各新聞社もこぞって探偵小説を連載するようになりました。この頃、探偵小説によって新聞が売れたといっても過言ではない、と乱歩は記しています。

このような探偵小説ブームの中、涙香に続いて登場した探偵小説作家には、彼と交流のあった水田南陽や涙香との共著もある丸亭素人らがいました。

文壇への影響

涙香が巻き起こした探偵小説ブームは、当時の文壇にも大きな影響を及ぼしました。文芸もの出版社・春陽堂が、「毒を制するに毒を以ってする」(『明治文壇史 : 自己中心』【568-248】)との考えの下、当時懇意にしていた文学結社・硯友社の作家らに探偵小説を書くよう持ちかけ、「探偵小説」シリーズが発行されます。

創作や翻訳、実話などで構成された「探偵小説」二十六集。多くは匿名の執筆で、泉鏡花や川上眉山、江見水蔭も執筆者の一人でした。

他にも、日本橋の今古堂や大阪の駸々堂などの大手出版社も探偵小説を掲載した叢書を発行するなど、ブームに追随する動きがみられました。

当時の盛り上がりについて、「この時代、探偵小説が全読物界を席巻した勢は大正以後の如何なる隆盛期と雖も到底及ぶべくもないのである。」(『江戸川乱歩全集』第18巻(幻影城)【KH95-134】)と乱歩は記しています。

さまざまな翻訳

この時代は、さまざまな海外の探偵小説が原著に即した形で翻訳され始める頃でもありました。当時の翻訳は、原作を大きく改作するとまではいかないものの、ある程度読者にわかりやすく改変する翻案の要素を含んでいる場合も多くあったようです。さあ、それでは、どんな翻訳探偵小説が読まれていたのかのぞいてみることとしましょう。

明治期の翻訳探偵小説

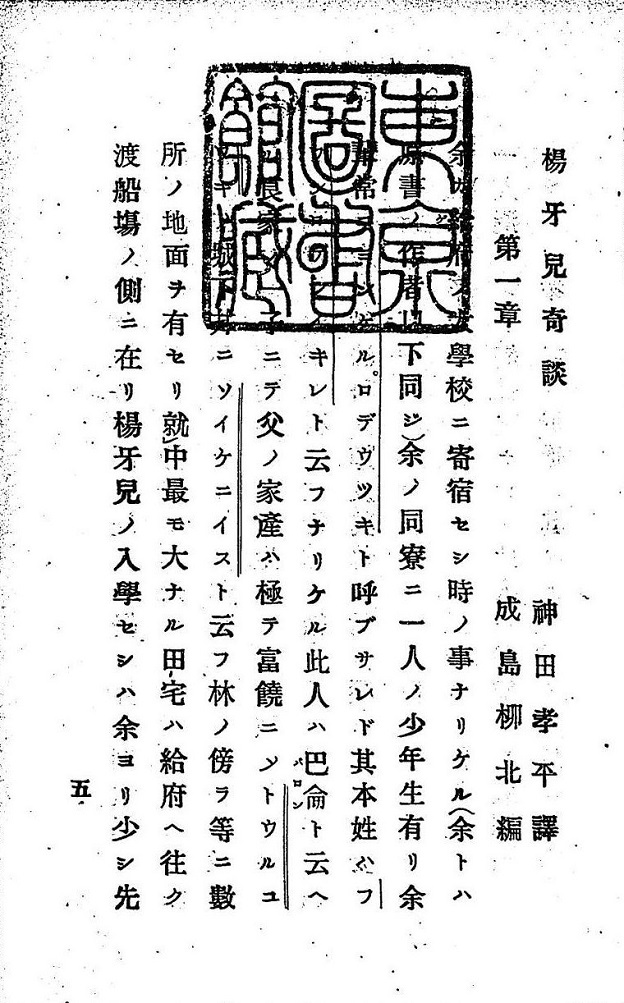

日本における翻訳探偵小説の元祖と言われているのが、『楊牙児奇談(奇獄)』です。

これは、オランダの探偵小説『死刑彙案』を文久元年(1861年)に神田孝平が『和蘭美政録』として訳したうちの一編を、成島柳北が「簡約」し、明治10年から11年にかけて雑誌『花月新誌』に発表したものです。

いわゆる探偵小説作家だけでなく、坪内逍遥や森鷗外、徳冨蘆花などさまざまな人物も探偵小説を翻訳しています。

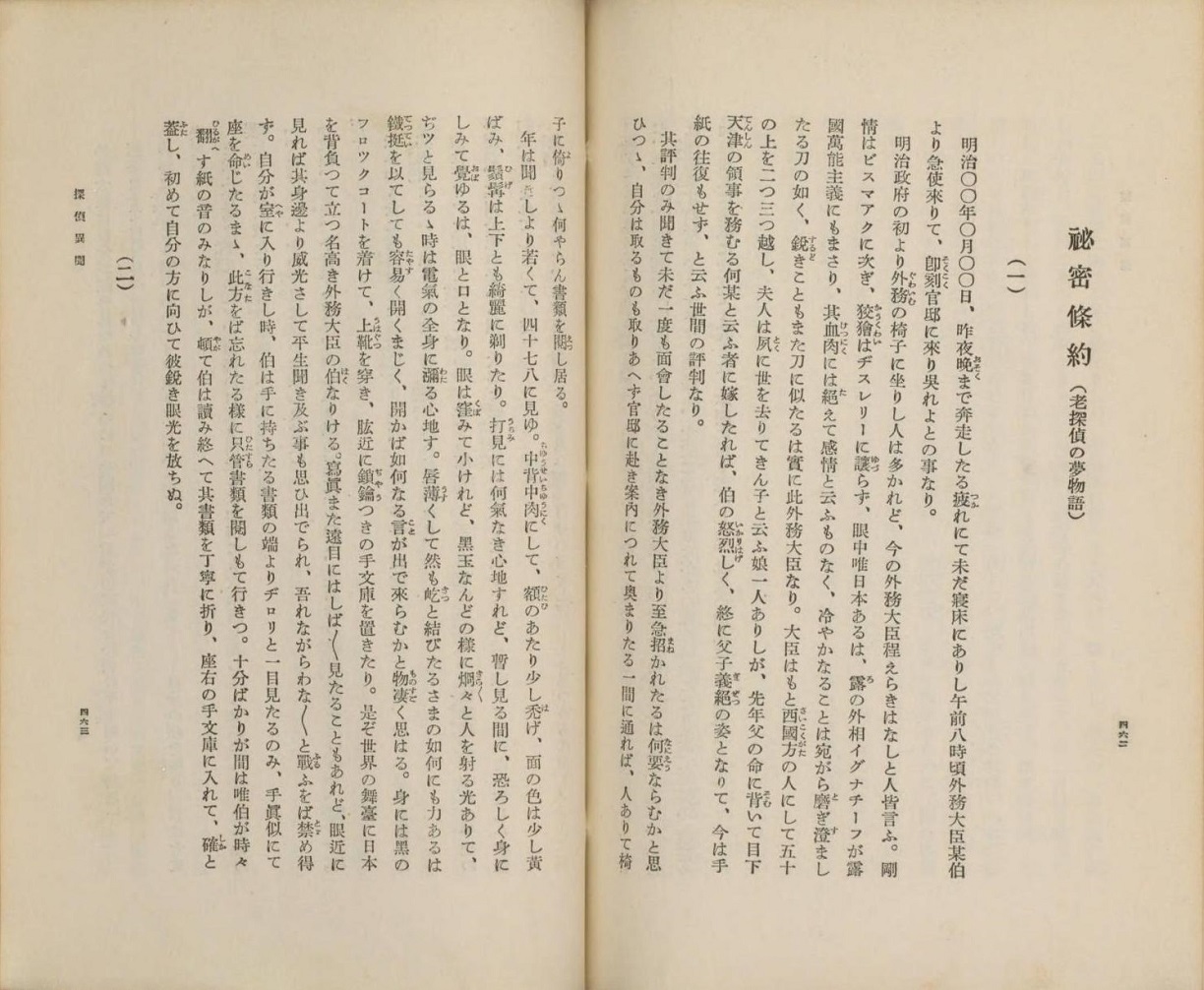

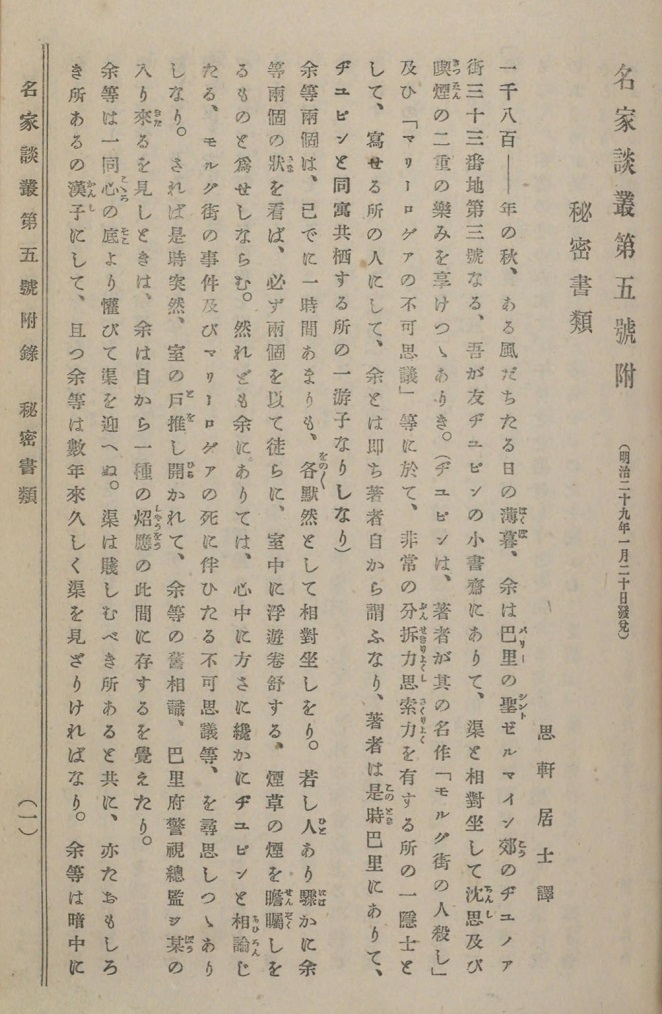

また、明治29年の森田思軒『秘密書類』(『盗まれた手紙』原題:The Purloined Letter)は、エドガー・アラン・ポーのオーギュスト・デュパンものの翻訳です。同じデュパンものの翻訳としては、大正2年に鴎外も『病院横町の殺人犯』(『モルグ街の殺人』原題:The Murder in the Rue Morgue)を発表しています。

ホームズ、ルパンの来訪

コナン・ドイルのシャーロック・ホームズやモーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンの物語もデュパンと同様に明治時代から読まれてきました。

ホームズものは、明治27年に雑誌『日本人』に掲載された「乞食道楽」(訳者不明)の訳で日本で初めて紹介され、明治32年には水田南陽が「不思議の探偵」シリーズとして翻訳し『中央新聞』で連載されるなど、明治から大正時代に多くの訳が発行されました。

当時、ルパンものも探偵小説として人気がありました。明治41年『サンデー』に森下流仏楼(モーリス・ルブランをもじった作者名)「巴里探偵奇譚」と訳され初登場しました。

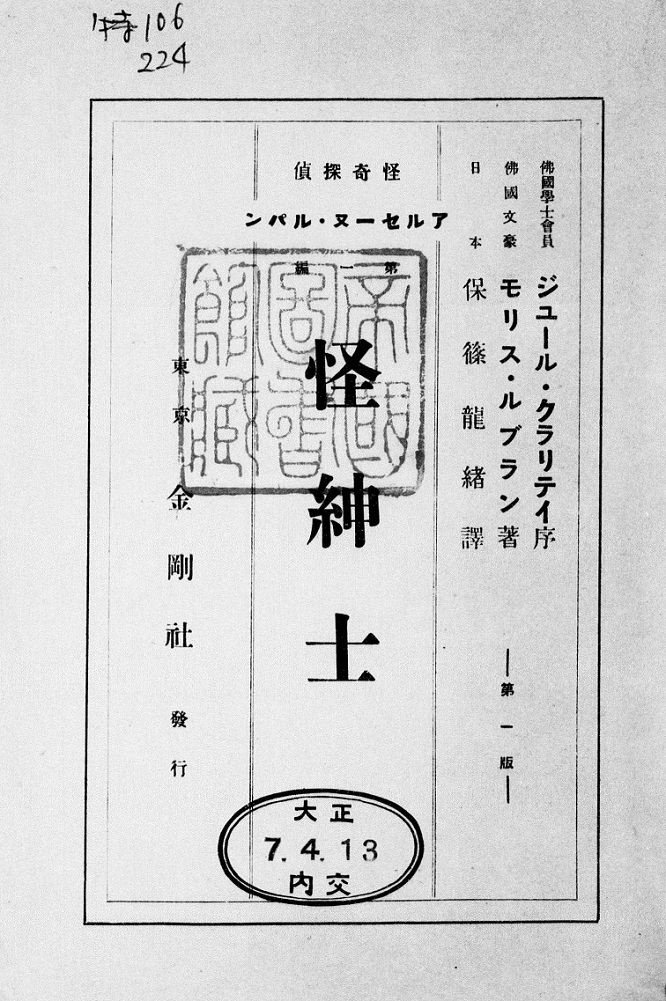

大正元年には三津木春影が『古城の秘密』を翻訳、大正7年には金剛社から「アルセーヌ・ルパン叢書」が発行されるなど、ホームズものと同様に繰り返し翻訳されます。

大正期の翻訳探偵小説

明治末期から大正初期にかけて、ドイル、ルブランの翻訳や三津木春影の翻訳探偵小説等は刊行されましたが、自然主義文学が流行していた当時、明治20年代のような探偵小説ブームの盛り上がりはありませんでした。

そんな中、大正9年に発刊された青年雑誌『新青年』には、数多くの翻訳探偵小説が掲載されました。横溝正史は「海外の探偵小説に対する窓が開かれた」(『探偵小説五十年』【KH734-87】)と振り返り、松本清張もまた「探偵小説の面白さを教えられた」(『黒い手帖:随筆』【914.6-M335k】)と回想しています。

『新青年』から始まる海外翻訳探偵小説の人気から、大正後期には数多くの作品が翻訳され、後の探偵小説家にも大きな影響を与えました。

コラム ホシナ大探偵

このように始まる『ホシナ大探偵』。「保科大探偵」は長靴を見ただけで「僕」がどこに立ち寄って来たのかをズバリと言い当てます。この探偵、実は、シャーロック・ホームズが日本風に翻案されたものです。

こちらの本、存在は知られていたものの長らく現物の所在が謎でしたが、今はこうして読むことができます。

ここでは、ホームズ、ワトソンはそれぞれ「保科鯱男」「渡邊」という名前になっており、あの名探偵ホームズも(もちろんワトソンも)なんだか身近に感じられるような気がします。

次へ 第二話

日本の創作探偵小説の賑わい