- 本の万華鏡

- 第30回 天下タイ平~魚と人の江戸時代~

- 第1章 とりタイ!

- はじめに

- 第1章 とりタイ!

- 補章 鯨とのお付き合い

- 第2章 売りタイ!

- 第3章 食べタイ!

- おわりに・参考文献

- 付録 魚介類難読漢字クイズ

第1章 とりタイ!

現代ほどの技術が発達していない中、昔の人々はどのような工夫を凝らして魚をとっていたのでしょう?

この章では、全国各地で行われた漁の様子を、少しのぞいてみたいと思います!

第1節 魚介を追う技

江戸時代の漁は主に沿岸を漁場とし、陸(おか)に寄ってくる魚をとる方法が主流でした。その中で漁具や漁法が発達し、漁業が大きく進歩していきます。

ここでは、当時実際に行われた様々な漁法の一部をご紹介します。

一網打尽の技術

網漁では一度に多くの魚介をとることができます。狙う魚によって網の目の大きさや仕掛けを変えて漁を行いました。

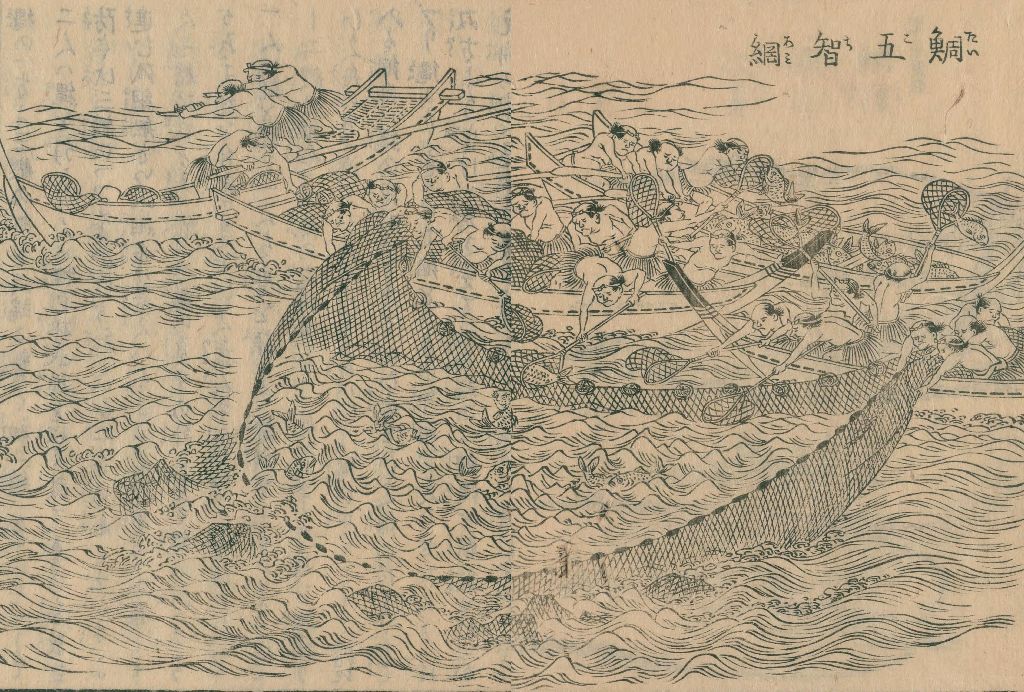

こちらは讃岐榎股(さぬきえまた。現香川県)での鯛五智網(ごちあみ)漁の様子です。春から夏にかけて海面直下を泳ぎ回って産卵する鯛の習性を利用し、ブリ(薄板に縄を何本もぶら下げたもの)を引きまわして鯛を集めて漁獲します。産卵期以外の時期の鯛は、岩礁地帯の深い場所で生息するため、地曳網で漁獲するのは困難でした。そのため、江戸時代以前から特殊な網が考案されていました。

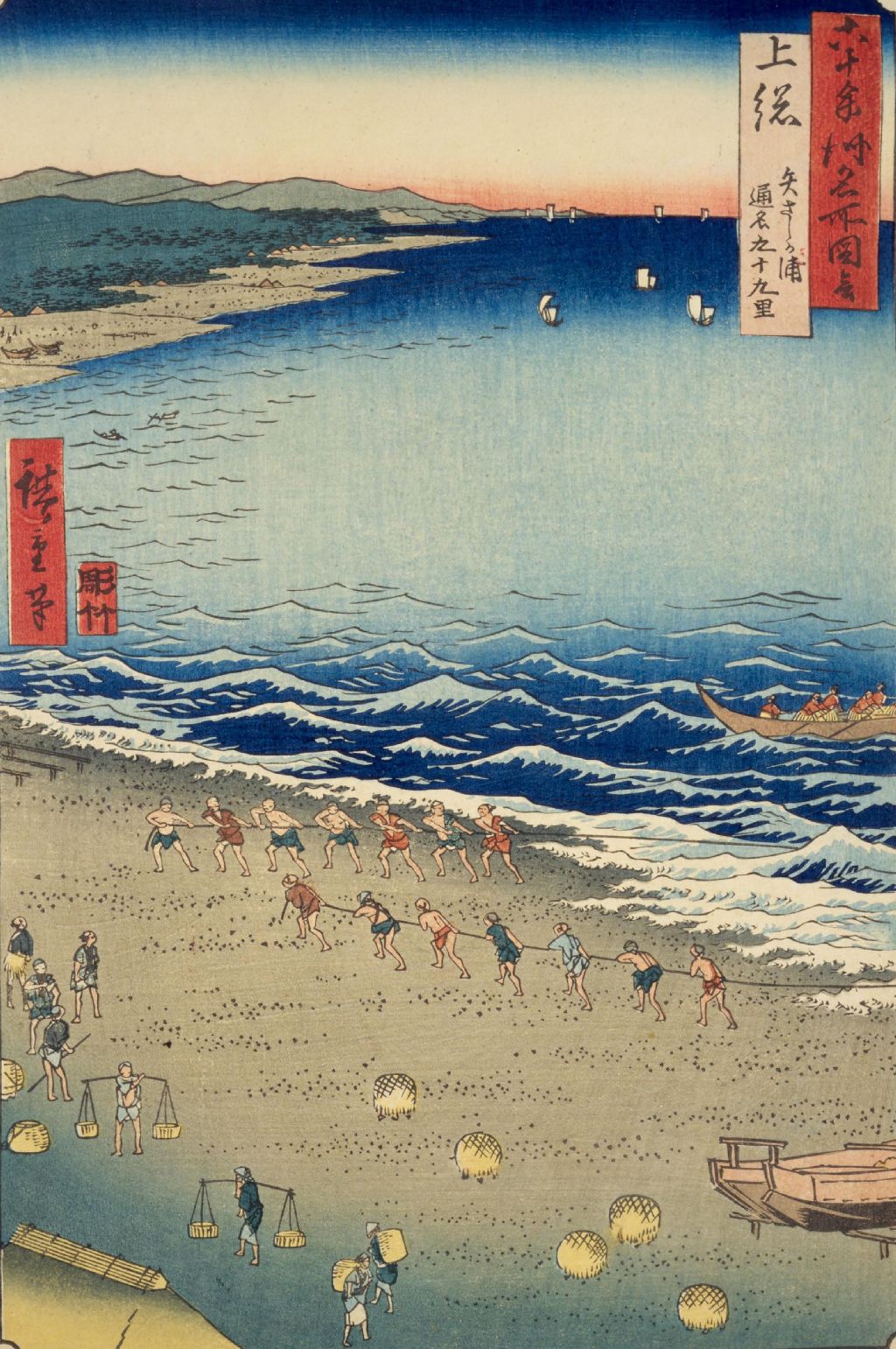

漁業を営む海村では船や漁具を所有している経営者(網主または網元)と、漁労に従事する漁夫(網子)の関係が生まれ、地曳網漁など大勢の力を必要とする大規模な網漁が行われました。

現在、地曳網で有名な九十九里(現千葉県)は江戸時代初期に紀伊国(現和歌山県・三重県)から進出してきた漁師により鰯(いわし)網漁業が伝えられ、中期には中心的漁業として地曳網が定着したといわれています。

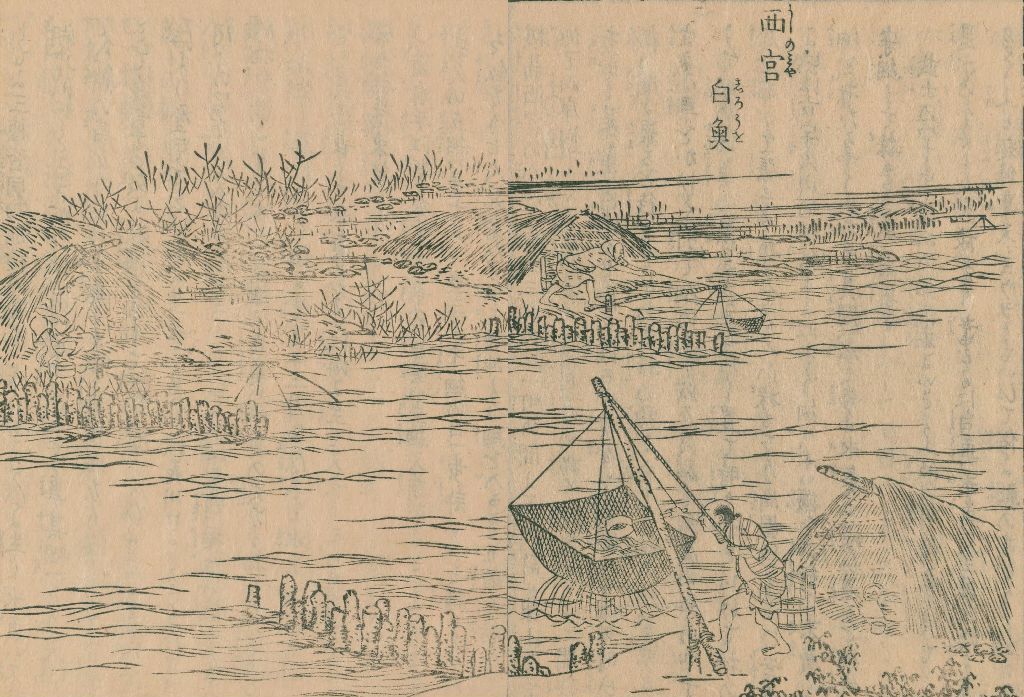

こちらは摂津西宮(現兵庫県)の白魚漁の様子です。入り江の藁小屋(わらごや)から四つ手網を下ろし、潮が干くのを利用して白魚を捕獲します。白魚漁は網の目が細かい蚊帳の布を使用するのが特徴です。

「春二三月の比(ころ)一町(約109メートル)の間に五所許(いつところばかり)藁小屋を作り両岸同じく犬牙(くいちがい)に列なり」と記載されているように、川の両岸で白魚漁が行われていました。手前の漁師は、網を引き揚げ、底を布張りしたたも網で白魚をすくっているようです。

江戸幕府を開いた徳川家康は、当時最先端とされた上方漁民の技術を導入して江戸の漁業拡大を図りました。摂津西成郡佃村(現大阪府)の漁師を招き、現在の佃島に移住させたといわれています。

当時の上方の漁法は、大網を使用して大量の魚を獲得するのが主流でした。『慶長見聞集』によると、上方から来た佃島の漁師たちは「地獄網」と呼ばれた葛網(かつらあみ。別名:振網)で魚をとり尽くし、江戸の漁師たちを驚かせたそうです。

夜間に篝火(かがりび)を焚いて行われる佃島漁師の白魚漁は、早春の江戸の風物詩の一つでした。また、小魚を材料にこの地で漁師の保存食としてつくられた佃煮は、庶民にも広く親しまれ、やがて江戸の名産になりました。

釣りで勝負!

一本釣りでは鰹・烏賊(いか)・鯖・鯵(あじ)・鯛など、延縄(はえなわ)では鯛・鰤(ぶり)・鱈(たら)・鮪(まぐろ)など、狙いの魚に応じて針や餌を変えて仕掛けが用意されました。また、釣り漁の発展に大きな影響を与えたものの一つがテグス糸です。当時の漁具が紹介されている江戸時代の百科事典『倭漢三才図会』(正徳2(1712)年)に「天蚕糸(テクス)」の記載が見られます。江戸時代初期にテグスガ(天蚕蛾)という蛾の幼虫の分泌物を原料としたテグス糸が中国から伝来しました。耐久性のある白色半透明の糸は魚に警戒心を抱かせずに釣ることを可能とし、広く使用されるようになりました。

土佐(現高知県)の鰹漁では、鰹の群れを見つけると鰯の生き餌(いきえ)をまき、集まってきた鰹を一本釣りで短時間の間に釣り上げます。竿の長さは3メートルほどあり、1隻に15人程度乗って操業することもありました。

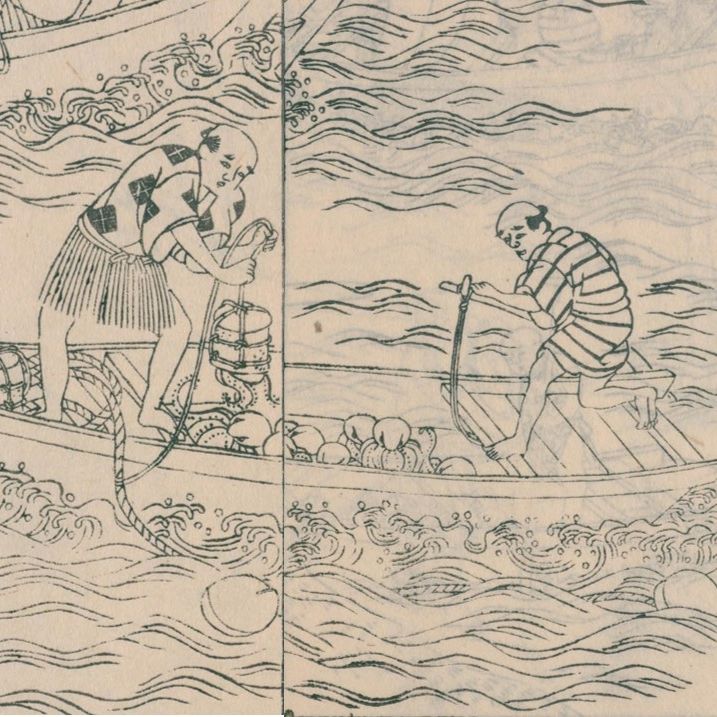

延縄漁は、1本の縄に間隔をあけて枝のように別の縄を付け、さらにその先端に針と餌を仕掛け、船から下ろして魚をとります。近海に寄ってきた鮪などを一度に多くとることができました。唐津藩の産業について記した『肥前州産物図考』では、当時の延縄の仕掛けの一種が紹介されています。

特殊漁法いろいろ

河川湖沼では、仕掛けを利用して鰻(うなぎ)などを捕獲する「うけ漁」や鮎などを狙う「やな漁」などが行われました。一方海では、目視で鮑(あわび)や海鼠(なまこ)などを採取したり魚を突いてとったりする「見突き漁」や「もり突漁」、海藻や貝などを採取する「潜水漁」、蛸(たこ)を捕獲するための「蛸壺漁」など、漁具や仕掛けの工夫や地域環境を活かした漁法が営まれました。

また、設置した網に魚を誘導する琵琶湖で有名な「えり漁」や、夏の風物詩である「鵜飼漁」なども江戸時代にはすでに行われており、現代では伝統として受け継がれています。

蛸壺漁は、穴や岩影に潜む蛸の習性を利用して捕獲します。 「たこを取にはたこ壺をいくつもつなにつけて桐の木の切口をうけにつけて流し置、一日一夜過て引あぐればつぼの内にたこ入て居る也」と漁法が記されており、また「播州明石(現兵庫県明石市)たこの名物也」という記載も確認できます。

広がる養殖技術

養殖技術の発達により、安定した漁獲を得ることができるようになりました。

江戸の名産として有名な浅草海苔(第2章参照)の材料となる海苔も、江戸時代初期から中期の頃に養殖が始まりました。夏にヒビ(下図左)をこしらえ、秋の彼岸の頃に海に一本ずつ建て込み、12月初旬頃からベか舟と呼ばれる小舟に乗って海苔を採取します。大森、品川の鮫洲海岸(ともに現東京都)は良質な海苔の主要産地であり、その様子は多くの錦絵などに描かれました。

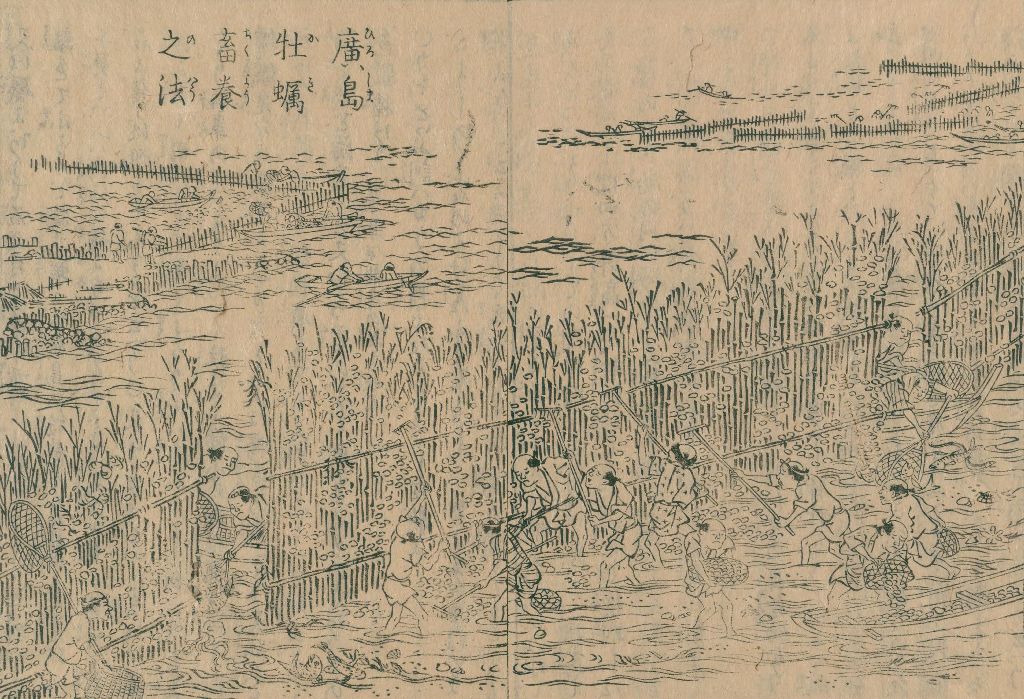

こちらは広島の牡蠣(かき)養殖の様子です。干潮時に大竹で垣をつくると、満潮ごとに小さな牡蠣が運ばれて付着します。付着した牡蠣を鍬でかき落とし、約9~18メートル四方、高さ3メートル程度のいけすの砂中約30センチメートルのところに埋め、3年かけて成熟させたものを大坂へ出荷していました。

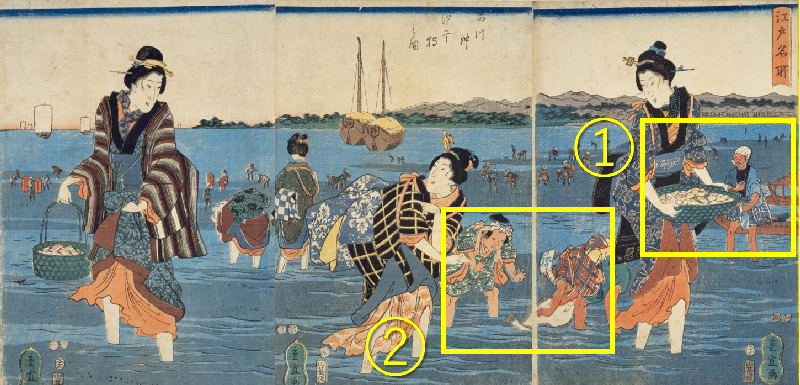

レジャーとなる磯遊びや釣り

現代でも馴染みがある潮干狩りは、庶民の手軽なおかず調達法として大変人気がありました。齋藤月岑(げっしん)の『江戸歳事記 4巻 付録1巻』によると、江戸では芝浦、高輪、品川沖、佃島沖、深川洲崎、中川の沖(全て現東京都)などで行われていたことが分かります。これらの干潟では、現在の4月から5月の大潮の時期になると老若男女が行楽も兼ねて、潮干狩りに繰り出しました。蛤(はまぐり)や牡蠣、浅蜊(あさり)などを拾って回り、時には魚をつかんでとることもできました。その賑やかな様子は様々な錦絵に描かれました。

クリックで拡大します。

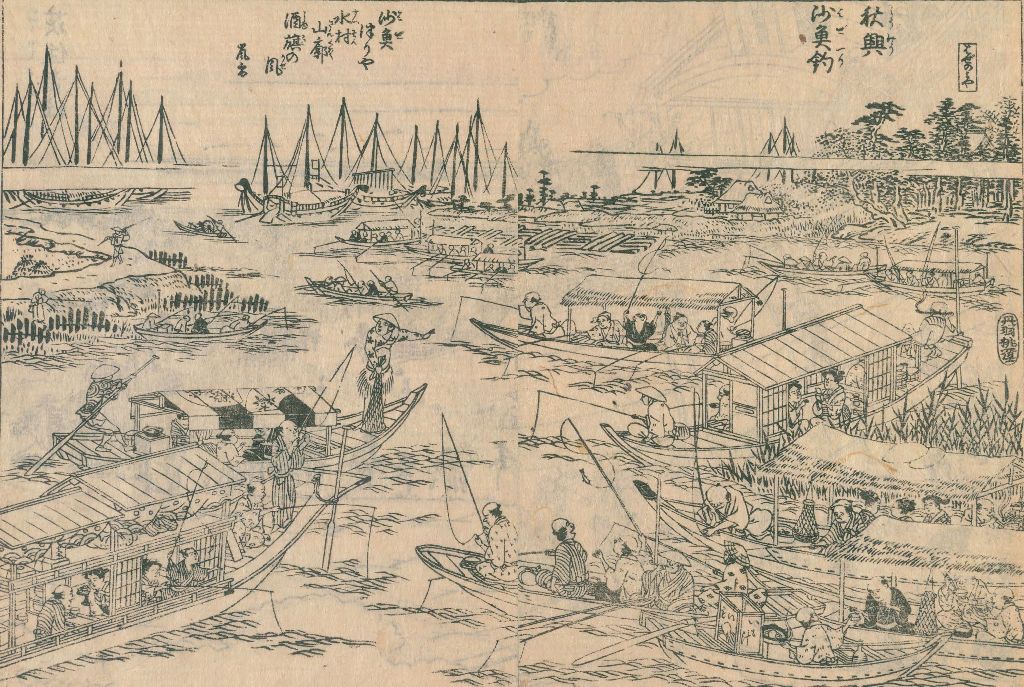

庶民の間では、沙魚(はぜ)釣り、鱚(きす)釣りなどの釣りも楽しまれました。図は、秋の沙魚釣りの様子です。1艘の舟に人々が乗り合い、釣糸を垂らしてじっと待つ姿や、釣りあげている姿が見えます。屋根付きの舟の中では食事やお酒を嗜(たしな)んでいる人も見え、釣りの時間を優雅に過ごしていたことが伝わってきます。

第2節 大漁を願って

豊漁や漁の安全祈願など、漁を生業とする人たちの信仰について紹介します。

海の信仰

七福神の筆頭でもあるえびすは、今日広い地域で親しまれています。鯛を抱え、釣り竿を持ち、烏帽子をかぶった笑顔のえびすは、その姿から連想されるように、もともとは漁業神として篤く信仰され、古くから「寄り神」として大漁祈願のために漁師が祀(まつ)っていました。やがて、商家では商売繁盛の神として、農家では田の神として信仰されるようになります。

また、海洋生物や拾った石などを“えびす”として祀った地域もあります。海辺へ漂着した鯨(くじら)やウミガメ、鰯や鰹などを浜や湾に追い込んだり引きつけてくれたりするシャチや鮫(さめ)なども、大漁をもたらしてくれる“寄りもの”=“えびす”として丁重に扱われました。

えびす神社への参拝

大漁や商売繁盛、五穀豊穣の祈願のために、大阪府の今宮戎(いまみやえびす)神社や兵庫県の西宮神社などのえびす神社へ、各地から多くの人々が参拝に訪れました。1月10日に行われるえびす講を「十日えびす」、10月20日や11月20日に開かれる講を俗に「二十日えびす」といいます。

次へ

補章 鯨とのお付き合い